Qu’est-ce que la mondialisation ? Quel est son impact sur le prolétariat et les peuples opprimés dans le monde ?

Le terme “mondialisation” est devenu à la mode suite à la très longue crise qui a commencé au début des années 1970, et il est particulièrement en vogue depuis 1980.

Le phénomène de mondialisation devrait être approché sous deux angles à la fois : primo, ce qu’il représente réellement, et secundo, ce qu’il est censé devenir.

Si l’on veut comprendre l’essence même du processus, il est nécessaire de tenir compte des sept aspects suivants :

1. L’expansion sans précédent des rapports capitalistes de production à l’échelle mondiale.

2. L’internationalisation de la production accompagnée d’une circulation croissante des investissements directs à l’étranger (IDE).

3. L’apparition d’une nouvelle division internationale du travail et l’importance croissante d’un marché mondial de l’emploi.

4. La mondialisation de la finance ou l’accroissement des marchés financiers internationaux dans des proportions étonnantes ;

5. L’interdépendance croissante à l’échelle mondiale des différentes économies ;

6. Les limites de la mondialisation, l’accroissement du protectionnisme et l’apparition de blocs commerciaux ;

7. L’impact de la mondialisation sur le prolétariat, les opprimés et les nations du monde entier, ce qui définit les tâches de la classe ouvrière.

En premier lieu, la mondialisation signifie la mondialisation du capitalisme, c’est-à-dire l’extension des rapports capitalistes de production, des valeurs et de l’éthique capitalistes à de nouvelles sphères et à des régions de plus en plus vastes du monde.

Le capitalisme, comme l’expliquait Marx, montre une tendance constante à l’expansion.

En fait, lorsque Marx et Engels ont écrit Le Manifeste du Parti communiste, le capitalisme en était toujours à ses débuts dans la plus grande partie de la planète.

Ce n’était un système socio-économique dominant que dans certaines parties de l’Europe occidentale : en Grande-Bretagne et en Belgique.

Le capitalisme se développa ensuite en Allemagne, où c’étaient encore des rapports précapitalistes qui prévalaient ; le Japon en était toujours à un stade féodal et l’Amérique était entrée dans la phase naissante du capitalisme.

Mais durant le dernier quart du XIXe siècle, on a assisté à un développement phénoménal du capitalisme.

Le capitalisme industriel s’est très vite étendu aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Scandinavie (Norvège, Suède, Danemark, Finlande et Islande) et il a ouvert le reste du monde au commerce capitaliste.

Cependant, malgré la rapidité de l’expansion du capitalisme et du commerce mondial au cours de la période allant des années 1870 à la Première Guerre mondiale, le système des usines n’a été une caractéristique dominante qu’en Allemagne occidentale et centrale, au Nord-Est des Etats-Unis, et dans certaines parties de l’Europe orientale et centrale.

Alors qu’en 1880, en Amérique, 50% de la population dépendait de l’agriculture, dans la plupart des pays d’Europe, c’était la majorité des gens qui y était encore occupée.

Dans les pays relativement industrialisés comme les Etats-Unis et l’Allemagne, un tiers de la population travaillait toujours dans l’agriculture au moment de la guerre.

En 1929, lorsque l’Amérique et le reste de la planète ont été ébranlés par la seconde Grande Dépression, un Américain sur quatre était toujours fermier.

Ceci constitue un terrible contraste avec la situation du milieu des années 1970 ; alors qu’un Américain sur vingt-huit seulement vivait de l’agriculture (environ 3,7% de la population totale), aujourd’hui, seul un Américain sur cinquante est encore fermier (exactement 2%).

Cela montre comment le capitalisme s’étend sans cesse vers de nouvelles zones en démantelant toutes les formes précapitalistes de production.

Le cas du Japon illustre sans doute encore mieux ce phénomène.

En 1900, le Japon n’occupait qu’un demi-million d’ouvriers dans ses usines. En 1935, leur nombre était passé à 5,9 millions.

Même à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 50% de la population japonaise était toujours employée dans l’agriculture et la pêche.

Aujourd’hui, ces chiffres ont été ramenés à une proportion négligeable de la population.

Une expansion aussi rapide des rapports capitalistes de production via la transformation de l’agriculture, des services, du secteur ménager, etc., n’a pas tardé à se produire dans tous les pays capitalistes.

Le capitalisme transforme la société tout entière en une gigantesque place de marché.

Tout particulièrement à l’époque du capitalisme monopoliste, le mode capitaliste de production conditionne et remodèle les besoins de l’individu, de la famille et, partant, de toute la société.

Il convertit chaque produit du travail humain en produit de consommation.

Il crée, de cette façon, un marché universel.

En premier lieu, le capitalisme monopoliste convertit la production totale de marchandises en biens de consommation ; ensuite, il transforme une gamme sans cesse croissante de services en autres biens de consommation ; et finalement, il invente et introduit de nouveaux produits et services dont certains deviennent indispensables, étant donné que toutes les alternatives ont été systématiquement détruites suite aux changements de la vie moderne.

Le temps de loisirs est devenu lui aussi tributaire du marché.

Parcs récréatifs, extravagances spectaculaires en matière de distraction, voyages organisés, salons de massage et de beauté, motels, hôtels, restaurants, réseaux de télévision par satellite, moyens d’information sous contrôle impérialiste et autres services pourvoient à toute une série de besoins croissants (dont la plupart ont été provoqués artificiellement) chez les gens. Par conséquent, l’industrialisation de l’alimentation et des autres produits nécessaires au ménage, le développement de l’entretien ménager moderne et des industries de services, et la récupération du travail ménager non payé sous forme de travail dans des usines, bureaux, hôpitaux, lavoirs, boutiques de vêtements, magasins de détail, restaurants, etc., tout cela mène à une totale dépendance de toute vie sociale vis-à-vis des marchés.

Même pour le travail envers les jeunes, les personnes âgées, les malades et les handicapés, ou pour les distractions, l’amusement et la sécurité, on est obligé de dépendre du marché.

Et il n’y a pas que les besoins en matériel et en services à être canalisés par le marché.

Même les schémas émotionnels de la vie passent également par là, aujourd’hui.

Dans la plupart des pays industriels, on a assisté, au cours de ce siècle et plus spécialement dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, à l’incorporation à grande échelle des femmes dans la main-d’œuvre salariée.

Par exemple, en Grande-Bretagne, en 1851, moins de cent femmes étaient employées de bureau, ce qui représentait moins de 0,1% de l’effectif total des employés. En 1961, toujours en Grande-Bretagne, ce taux de participation féminine atteignait les deux tiers.

Aux Etats-Unis, en 1900, les trois quarts des 900.000 employés étaient des hommes et seulement 200.000 étaient des femmes.

En 1970, il y avait plus de dix millions de femmes employées constituant environ les trois quarts des employés !

On assiste donc à un transfert partiel du travail en provenance du domaine ménager non capitaliste vers les relations capitalistes.

Les chaînes de restaurants fast-food ont quasiment étendu leurs tentacules à toute la planète, y compris la Chine, l’Europe de l’Est et les républiques de l’ancienne Union soviétique. McDonald, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken ont même fait leur entrée dans un pays comme l’Inde.

Ces chaînes, combinées à l’invasion à grande échelle du marché par les boissons non alcoolisées et l’eau minérale, ont modifié les habitudes alimentaires des pays industrialisés et des classes aisées des pays du tiers-monde.

L’importance de cette transformation peut être jugée à partir des chiffres de consommation de boissons aux Etats-Unis pour le début des années 1990.

Les boissons gazeuses non alcoolisées constituent 25% de cette consommation ; la bière atteint 12% ; le lait 15% ; le café 11% ; les jus de fruits 6% ; les autres boissons 12% ; alors que l’eau potable du robinet ne constitue que 19% du volume bu aux Etats-Unis.

En contraste avec ces chiffres, l’eau représente 97% de la consommation en boisson des gens du tiers-monde. C’est pourquoi Coca Cola, Pepsi Cola et d’autres ont mis au point des stratégies commerciales agressives en vue de provoquer certains changements substantiels dans les normes de consommation dans le tiers-monde.

En dehors de l’expansion du marché domestique, deux facteurs supplémentaires ont contribué au développement du capitalisme sur le plan mondial : (a) l’accroissement des exportations de marchandises et de capitaux outre-mer et (b) sa pénétration au sein des plantations, des industries pétrolières et autres industries d’extraction dans les colonies, les semi-colonies et les pays dépendants.

(a) L’exportation de biens et de capitaux en direction des marchés d’outre- mer s’est également développée très rapidement à partir des années 1870.

Durant la période située entre 1880 et 1913, on a assisté à la croissance la plus rapide de tous les temps du commerce mondial, et ce jusqu’à nos jours.

Il a en effet connu une croissance annuelle de 14%, contre 7% entre 1950 et 1973, 3% entre 1973 et 1987, et une croissance pratiquement nulle au cours de l’entre deux-guerres. Cette période (1880-1913) a également connu une augmentation importante de l’exportation de capitaux, bien que la part des investissements directs de l’étranger ait été négligeable.

La raison de cet accroissement rapide des exportations de marchandises et de capitaux durant cette période est à rapprocher de l’ascension du capital monopoliste suite à la première Grande Dépression de 1873-1895.

Les marchés nationaux de l’Europe occidentale étaient trop petits pour absorber l’augmentation massive de production, et ce grâce aux niveaux élevés de concentration et de centralisation de capitaux et de production qui conduisirent à l’apparition de gigantesques monopoles nationaux au sein des pays capitalistes.

L’accumulation massive entre les mains des monopoles capitalistes d’une plus-value devait trouver des débouchés outre-mer à cause de l’exiguïté des marchés domestiques et de la baisse des taux de profit sur ces marchés.

Par conséquent, si l’on voulait sortir de la crise, au cours de ce dernier quart du XIXe siècle, il fallait recourir à l’exportation de capitaux financiers et à la mainmise des marchés extérieurs.

Cela a débouché sur une expansion du capitalisme à l’échelle mondiale et a amené les différentes économies nationales à ne plus former qu’un seul marché mondial.

Mais le faible pouvoir d’achat des masses dans les pays du tiers-monde a constitué (et constitue d’ailleurs toujours à l’heure actuelle) une entrave à l’expansion rapide du capitalisme.

En dépit de ces limitations, l’accroissement des exportations de capitaux et de marchandises dans ces pays ces derniers années a partiellement ouvert de nouveaux secteurs à la pénétration et l’exploitation du capitalisme.

(b) En envahissant les secteurs des plantations et les industries pétrolières et extractives, les rapports capitalistes de production se sont étendus à certaines poches des pays coloniaux, semi-coloniaux et dépendants, et ce, déjà avant la Seconde Guerre mondiale.

Mais le très faible pouvoir d’achat des masses de ces pays, la nécessité impérative pour l’impérialisme de préserver les structures sociales féodales, précapitalistes et autres dans ces mêmes pays – à la fois pour les maintenir en perpétuel état de dépendance vis-à-vis de l’impérialisme et pour y contrecarrer toute possibilité de révolution -, et les craintes et les hésitations des impérialistes à pénétrer dans le secteur manufacturier de ces pays, tous ces facteurs ont constitué des obstacles plus que sérieux à l’extension des rapports capitalistes de production dans les pays du tiers-monde, c’est-à-dire là où vit aujourd’hui la grande majorité des habitants de cette planète.

Mais l’offensive du capital a transformé ces économies de façon considérable ; des communautés primitives de type tribal ont été démembrées, des sociétés de type féodal ont été transformées en sociétés semi-féodales, des communautés entières ont été déracinées et recyclées pour travailler dans les plantations, dans les mines ou dans la construction ; les économies nationales ont été de plus en plus intégrées à l’économie mondiale ; le commerce des affaires, les assurances, les transports et les communications se sont développés jusqu’à un certain point.

Et par conséquent, aussi bancals et déformés qu’ils puissent être, c’est de façon bien tangible que les rapports capitalistes se sont introduits dans les colonies, les semi-colonies et les pays dépendants, au cours d’une période coloniale qui s’est poursuivie grosso modo jusqu’au milieu du XXe siècle.

Et cela a continué même après la fin de la domination coloniale directe, lorsqu’une nouvelle élite consumériste – une classe de nouveaux riches et de parvenus – est apparue dans le tiers-monde tant dans les régions rurales que dans les zones urbaines. Les monopoles impérialistes ont envahi massivement l’industrie légère des pays du tiers-monde au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, et ce, grâce aux politiques des import-substitution adoptées par la plupart des régimes du tiers-monde.

La surcapacité croissante de l’industrie, la stagnation virtuelle des marchés à domicile après le sursaut d’après-guerre, l’accumulation massive de surplus dans les mains des monopoles industriels et banquiers, et la baisse des taux de profit, ont propulsé le capital impérialiste plus sauvagement encore vers les marchés du tiers-monde afin d’y chercher des débouchés lucratifs, et ce, dès la crise économique mondiale qui a commencé à la fin des années 1960 et qui s’est fait réellement sentir en 1973.

Le capital international a dressé les plans de nouvelles stratégies destinées à sortir de cette crise de l’après-guerre.

Les fonds accumulés par les banques ont été prêtés aux gouvernements du tiers-monde dans l’espoir de rendements garantis, alors que les entreprises industrielles ne pouvaient rembourser leurs emprunts, à cause des pertes qu’elles subissaient régulièrement.

Le développement dans les pays du tiers-monde du “secteur tertiaire” devait conduire à un regain d’expansion des rapports capitalistes dans ces régions.

Des stratégies de “Révolution verte” ont donc été élaborées afin de trouver des marchés pour leurs tracteurs, moissonneuses-batteuses, machines en tous genres, pour leurs semences, engrais, pesticides et autres équipements et fournitures agricoles.

Par conséquent, les rapports capitalistes se sont étendus jusqu’à certaines poches du secteur agraire.

Le secteur des biens d’équipement (industrie lourde) – qu’à l’époque, les impérialistes se refusaient à encourager dans les pays du tiers-monde, par crainte de perdre leur emprise sur les économies de ces derniers et de les voir s’ériger en rivaux sur les marchés mondiaux – est devenu un important terrain d’investissements au cours des années 1980.

Au cours de cette période, des usines entières ont été déplacées vers certains pays du tiers-monde.

Au nom de la modernisation et de l’automatisation, un nombre sans cesse croissant d’industries de biens d’équipement ont été implantées dans ces mêmes pays.

En plus de l’introduction dans le tiers-monde de marchandises et d’investissements de capitaux en provenance de l’étranger, le secteur des services a été forcé lui aussi de s’ouvrir aux firmes mondiales.

Le développement des opérations bancaires, du commerce, des assurances, de la propriété foncière, des opérations boursières et autres institutions financières a débouché sur un nouveau développement des rapports capitalistes à l’échelle mondiale.

Les prétendues Zones de Promotion à l’Exportation ainsi que les Zones de Libre-Echange, instaurées avec tant d’enthousiasme par les firmes transnationales dans le tiers-monde afin d’y installer leurs filiales, ont amené un nombre considérable de femmes à la production sociale.

Ce développement des rapports capitalistes s’accompagne d’une détérioration drastique des niveaux de vie d’une partie importante de la population.

La destruction successive des forces productrices due à la surcapacité et à la surproduction à l’échelle mondiale : les mesures d’austérité, les réductions salariales, l’inflation galopante et la création d’une importante armée de sans-emploi due à la rationalisation et aux restructurations destinées à hausser la productivité (mais qui augmentent en même temps l’exploitation du travail), tout cela a contribué à la baisse du pouvoir d’achat de la population.

Par conséquent, la propagation des rapports capitalistes n’a absolument rien à voir avec une quelconque amélioration des conditions de vie des gens opprimés. La promotion agressive de l’industrie du sexe est un exemple de ce vers quoi tend la mondialisation du capitalisme.

Rien qu’en Asie (particulièrement en Thaïlande et aux Philippines), un million d’enfants ont été prostitués ces dernières années : cela montre le caractère cruel de l’expansion des rapports capitalistes dans les sociétés semi-féodales, semi-coloniales du tiers-monde.

En Chine, le capitalisme s’est développé sur les cadavres de milliers de travailleurs.

Rien qu’au cours des huit premiers mois de 1993, 11.000 ouvriers chinois ont été tués dans des accidents de travail.

Lors d’un de ces horribles accidents qui nous ramène au XVIIIe siècle, 81 ouvrières ont été tuées en novembre 1993, alors que les portes et les fenêtres avaient été fermées afin de garder les gens à l’intérieur de l’usine pendant les heures de travail !

Des conditions de travail exécrables, de longues heures de travail, des salaires inadéquats et même des châtiments corporels sont les caractéristiques essentielles du capitalisme qui est occupé à se répandre rapidement en Chine et dans d’autres pays de la région Asie-Pacifique dont on prétend qu’elle est aujourd’hui celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Une autre trait essentiel de la mondialisation ou de l’internationalisation du capitalisme consiste en l’internationalisation de la production qui se caractérise par le développement d’entreprises et de banques transnationales géantes ainsi que d’autres oligopoles à l’échelle mondiale.

Le capital, naturellement, a toujours opéré sur le plan international, et ce dès les tout premiers jours du capitalisme.

Le capital marchand opérant à l’échelle mondiale a précédé l’apparition du mode de production capitaliste en Europe.

Au XIXe siècle, la finance s’est de plus en plus internationalisée, au fur et à mesure que la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne investissaient à l’étranger dans des obligations gouvernementales et municipales et dans des actions de chemins de fer, de tramways et de services publics. L’internationalisation du capital a progressé rapidement au cours des quatre décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale.

Mais en contraste avec les investissements directs à l’étranger (ou IDE), associés aux transnationales depuis 1960, l’investissement étranger d’avant la Première Guerre mondiale consistait avant tout en un investissement de portefeuille, c’est-à-dire en prêts au développement, consentis à long terme et libres de cotation, et en investissements dans des parts, des obligations et des titres.

Par conséquent, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, 90% de tous les investissements à l’étranger consistaient en investissements de portefeuille.

L’internationalisation de l’économie mondiale à cette époque avait été réalisée par le biais du commerce de marchandises, l’exportation de capitaux privés et l’exploitation des colonies.

Des centaines de “comptoirs” s’étaient constitués à partir des années 1880 et avaient mobilisé des capitaux dans des proportions encore jamais vues.

Ces “comptoirs” avaient été fondés pour développer et commercialiser des produits de base tels que le sucre, le café, le tabac, le caoutchouc, l’étain et le pétrole à partir des colonies britanniques et hollandaises. Un “comptoir” opérait surtout dans un pays étranger tandis que l’équipe directoriale et le secrétariat restaient dans la mère patrie.

De nombreuses firmes indépendantes britanniques opéraient aux Etats-Unis.

On peut repérer les origines de certaines transnationales actuelles dans les compagnies indépendantes de cette époque.

Le développement des firmes multinationales anglo-hollandaises – la Royal Dutch/Shell par exemple – peut être considéré comme un processus de concentration de plusieurs compagnies indépendantes de ce type.

La transformation du capitalisme de libre concurrence en capitalisme monopoliste qui a eu lieu durant la Grande Dépression du dernier quart du XIXe siècle (1873-1895) a vu également la montée des trusts, des cartels, des syndicats et d’autres formes de monopoles internationaux.

On a assisté à une augmentation impressionnante des niveaux de concentration du capital et de la production, c’est-à-dire que les unités de production acquéraient des dimensions de plus en plus grandes parce que l’on réinvestissait l’accumulation de plus-value dans la production aussi bien que dans la centralisation du capital et de la production. En d’autres termes, il y avait un nombre de plus en plus restreint d’unités de production suite à la fusion de différents capitaux.

Au cours de cette période, des “barons voleurs”, tels Rockefeller, Carnegie et Morgan, ont racheté des groupes concurrents à bas prix et ont acquis des positions dominantes au sein de l’économie américaine. Une vague massive de fusions et d’acquisitions s’est donc produite aux Etats-Unis entre 1893 et 1904.

Par exemple, en 1897, on comptait 82 groupes industriels dotés d’une capitalisation de plus d’un milliard de dollars.

Au cours des trois années 1898-1900, onze grands conglomérats se sont formés avec une capitalisation de l’ordre de 1,14 milliard de dollars, et le plus grand de tous, l’US Steel Corporation, est apparu en 1901, avec une capitalisation de 1,4 milliard de dollars.

En Allemagne et au Japon, l’Etat est intervenu directement dans la création de monopoles géants afin de pouvoir rivaliser sur le plan international avec les Britanniques, les Français et les Hollandais.

Certaines transnationales d’aujourd’hui tirent leur origine de l’internationalisation du capital productif au cours des années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Singer, ITT, General Electric et Westinghouse aux Etats-Unis, Dunlop et les frères Lever (Unilever actuellement) en Grande-Bretagne, Siemens et General Electric (AEG) en Allemagne, BBC (aujourd’hui ABB) et Nestlé en Suisse, la Royal Dutch (qui a fusionné avec Shell) et Philips aux Pays-Bas, Pirelli en Italie, Ericsson, SKF, ASEA (aujourd’hui fusionné avec BBL pour former ABB) et Alfa Laval en Suède, Gevaert en Belgique et plusieurs autres compagnies possédaient des usines en Europe et aux Etats-Unis.

L’insuffisance des marchés domestiques, la hausse des droits de douane ainsi que d’autres barrières douanières et non douanières dans les pays étrangers, tout cela avait amené l’ensemble de ces firmes à installer des usines dans d’autres pays afin de s’emparer de leurs marchés.

Par exemple, suite à la hausse des droits de douane sur les fils conducteurs, la compagnie italienne Pirelli s’était hâtée de construire une manufacture de conducteurs électriques dès 1901 en Espagne, et une autre usine avait été installée en Grande-Bretagne en 1913, en commun avec une firme britannique.

Les deux firmes allemandes Siemens et AEG avaient installé des filiales dans des pays protégés par des droits de douane élevés comme la Russie, l’Autriche, la Hongrie, l’Espagne et la France. AEG s’était également lancé dans la production en Italie en 1909, vu que ce pays pratiquait la discrimination commerciale non tarifaire.

Malgré cela, les activités transnationales menées par divers monopoles durant cette période se sont limitées à quelques pays industrialisés d’Europe et aux Etats-Unis et elles n’ont couvert que certains secteurs. A l’époque, seules quelques centaines de compagnies opéraient outre-mer, et c’est peu comparé aux 37.000 transnationales, réunissant 170.000 filiales, qui sont répandues aujourd’hui à travers le monde.

Dans les pays du tiers-monde, les activités des monopoles se sont surtout concentrées sur le secteur primaire, c’est-à-dire dans les plantations et l’extraction des ressources naturelles.

Les grandes opérations des transnationales dans ces régions datent du tournant du XXe siècle – pétrole et investissements miniers au Mexique, mines de cuivre au Chili, au Pérou et au Congo belge, bauxite dans les Guyanes britannique et hollandaise, et pétrole dans les Indes orientales néerlandaises.

Dans le domaine de l’agriculture, la United Fruit Company des Etats-Unis a été fondée en 1899, et elle a établi son “empire bananier” en Amérique centrale et dans les Caraïbes avant la Première Guerre mondiale.

En Afrique, la compagnie anglo-néerlandaise Unilever a investi dans les huiles végétales, ainsi que dans la firme Cadbury et le cacao, toujours avant la guerre de 1914-1918. Dunlop possédait des plantations de caoutchouc en Malaisie et Brooke Bond a installé ses plantations de thé en Inde et au Sri Lanka.

Les principales compagnies du secteur alimentaire ont investi dans les plantations de cannes à sucre à Cuba. W.R. Grace & Co s’est lancé dans la production sucrière au Pérou.

Les plus grandes transnationales, comme Exxon, Royal Dutch Shell, Anaconda, Kennecott et Alcoa, se sont constituées afin de s’assurer dans le tiers-monde, et à bas prix, ces sources d’approvisionnement en matières premières d’une d’importance capitale.

Lorsqu’éclata la Première Guerre mondiale, 60% de tous les IDE se trouvaient dans les colonies, les semi-colonies et les pays dépendants : 55% de ces IDE couvraient le secteur primaire, contre 15% seulement pour les industries de transformation.

La ruée vers les colonies, les querelles au sujet des sources d’approvisionnement en matières premières, des marchés et des zones où les capitaux pouvaient être investis – en bref, la lutte pour une nouvelle répartition du monde – tout cela s’est traduit par des guerres commerciales, des guerres monétaires et des confrontations armées entre les différentes puissances impérialistes, et ce durant plus de trois décennies à dater de 1914. Le protectionnisme croissant, caractérisé par des barrières douanières et non douanières élevées, l’extrême chaos et l’instabilité de l’ordre mondial, ainsi que le développement des luttes de libération nationale partout dans le monde ont ralenti l’internationalisation du capital productif jusque dans les années 1950.

Cependant, durant l’entre-deux-guerres, les firmes industrielles ont commencé leurs activités dans le tiers-monde.

En 1939, les entreprises mondiales de pointe (à la fois américaines et européennes) ont implanté pas moins de deux cents filiales en Amérique latine. C’était le cas des sociétés américaines telles que Ford, General Motors, Goodyear, Firestone, National Cash Register, General Electric, Singer, Abbott et Parke Davis, et des firmes européennes comme Siemens, Philips, Pirelli, Unilever, Roche, Nestlé et Olivetti. Dans le reste du tiers-monde, une centaine de filiales à peine avaient été installées avant la Seconde Guerre mondiale.

L’activité des transnationales a continué à être dominée par le secteur primaire tout au long de cette période ; des plantations de café ont été lancées au Kenya, des plantations d’hévéas (caoutchouc) au Liberia ; on a ouvert des mines de cuivre en Zambie, on a extrait du pétrole au Moyen-Orient, et on s’est lancé dans l’extraction de métaux précieux en Afrique du Sud.

Tout ceci revient donc à dire que les investissements directs de l’étranger dans le tiers-monde jusqu’à la Seconde Guerre mondiale ont concerné avant tout le secteur primaire.

Malgré le haut niveau de protectionnisme développé durant l’entre-deux-guerres et le bas niveau des activités manufacturières mises sur pied par les entreprises dans les pays du tiers-monde, on a assisté à une concentration croissante des capitaux dans tous les pays capitalistes importants, et certains secteurs industriels clés furent dominés par un petit nombre de monopoles et d’oligopoles géants.

US Steel pour les Etats-Unis et Krupp pour l’Allemagne, dans les secteurs du fer et de l’acier ; la Standard Oil du New Jersey et la Royal Dutch/Shell dans le domaine du pétrole ; I.G. Farben, ICI et Du Pont pour l’industrie chimique ; l’American Tobacco Company et la British American Tobacco Company pour le tabac ; Pepsi Co et Coca Cola dans l’industrie de la limonade ; Unilever dans les savons, etc.

Au Japon, quatre zaibatsus – Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo et Yasuda – contrôlaient la quasi-totalité de l’industrie, de la finance et du commerce extérieur du pays.

L’internationalisation de la production a effectué un grand bond en avant après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement à partir de la moitié des années 1970, lorsque d’autres pays tels que l’Allemagne et le Japon se sont joints aux Etats-Unis pour installer des usines de transformation à l’étranger.

Au contraire de l’investissement de portefeuille encouragé avant la Première Guerre mondiale, les investissements directs à l’étranger après la Seconde Guerre mondiale furent concentrés dans les secteurs manufacturiers et tertiaires.

Ce glissement reflète les nouvelles réalités de la néo-colonisation de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

Sous la domination coloniale, l’exportation de capitaux était destinée principalement à l’extraction de matières premières et des ressources naturelles, au développement de l’infrastructure nécessaire à ce genre d’activités, ainsi qu’à la mise en place d’appareils administratifs de répression au sein des colonies.

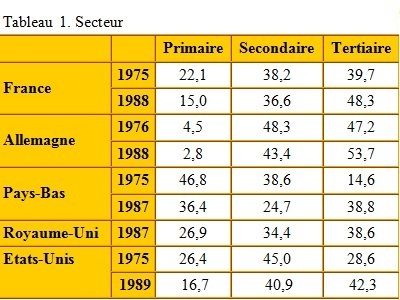

Durant la phase de “domination indirecte”, par contre, c’est l’industrie manufacturière qui, dans le tiers-monde, a attiré le plus les investissements des transnationales. La composition par grands secteurs du stock des IDE pour certains pays entre 1975 et 1988 est présentée dans le Tableau 1.

Il n’y a qu’à comparer les montants d’IDE au début de l’ère impérialiste avec ceux de la phase actuelle pour constater la progression phénoménale. Par exemple, le stock allemand d’IDE en 1914 était de 2,6 milliards de dollars (aux prix actuels), alors qu’en 1990, il atteignait la somme sidérante de 129,1 milliards de dollars – soit cinquante fois plus ! Entre 1985 et 1990 seulement, les investissements allemands ont été multipliés par 2,5.

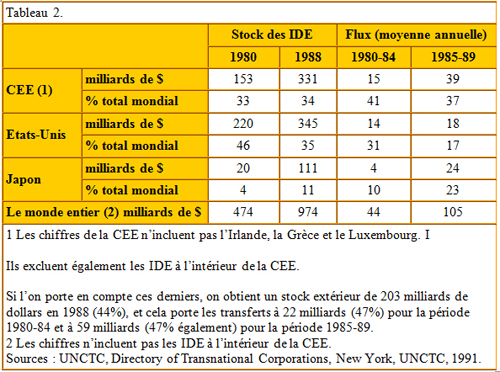

La crise des années 1970 s’est accompagnée d’un développement extraordinaire des IDE de la part des Etats-Unis, de la CEE et du Japon, comme on peut le voir dans les chiffres pour 1980 et 1988, que voici :

Les flux totaux vers l’extérieur de l’OCDE étaient deux fois plus élevés dans les années 1980 que dans les années 70.

Le développement des IDE a été encore plus spectaculaire après 1988. Le stock des IDE a atteint le total de 2.000 milliards de dollars en 1992. Au début des années 1990, on estimait qu’il y avait dans le monde 37.000 transnationales – dont 24.000 situées dans les 14 pays les plus industrialisés -, avec plus de 170.000 filiales à l’étranger englobant pratiquement tous les secteurs de l’économie mondiale.

C’est une progression impressionnante, car, en 1969, il n’y avait que 7.300 transnationales disposant de 27.300 filiales.

Durant les deux dernières décennies, se manifeste donc une nouvelle phase de l’internationalisation de la production.

Entre 1983 et 1992, les IDE se sont développés plus de quatre fois plus vite que la production mondiale et trois fois plus vite que le commerce mondial.

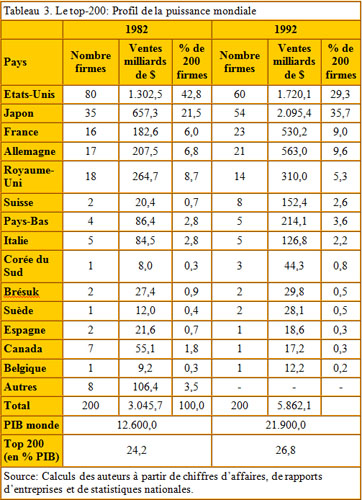

La majeure partie du développement des IDE provient des 200 entreprises les plus importantes du globe.

Ce top-200 des firmes les plus importantes a doublé ses revenus cumulés en l’espace de dix années seulement – passant de 3.000 milliards de dollars en 1982 à 5.900 milliards en 1992 – un chiffre record encore jamais rencontré dans l’histoire de l’humanité.

La part de ces 200 entreprises dans le PIB (Produit intérieur brut) de la planète pour l’année 1992 était de 26,8%.

Pas moins de 172 de ces sociétés, soit 86%, appartenaient à cinq pays impérialistes seulement – les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France.

Mais alors que l’on assiste à un certain tassement dans la croissance mondiale, les avoirs de ces 200 compagnies, par contre, ne cessent d’augmenter à une vitesse phénoménale.

Plus révélateur encore est le fait que parmi les profits cumulés de 73,4 milliards de dollars pour l’ensemble du top-200, près de 47%, soit 34,8 milliards, ont été engrangés par 5% seulement de ces firmes, soit une dizaine d’entre elles.

Un autre secteur qui a connu une vague de concentration au cours des cinq décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c’est le commerce.

Aujourd’hui, le volume de la quasi-totalité des marchandises est commercialisé par une poignée de sociétés commerciales géantes.

80% des exportations de matières premières de trois breuvages (café, thé et cacao) sont contrôlées par trois à six firmes. Au Japon, neuf “sogo shoshas” (grandes sociétés de commerce) s’approprient plus d’un tiers du PNB du pays et contrôlent 52% des parts dans les exportations du pays, ainsi que 63% des importations.

Les ventes de ces neuf “sogo shoshas” ont dépassé 386 milliards de dollars en 1985 – c’est-à-dire 2,5 fois les chiffres de 1975.

Une autre caractéristique nouvelle des années 1970 et 1980 est la montée des “conglomérats”, regroupant des filiales s’occupant de finances, de services, d’agriculture et d’industrie.

Au Japon, six de ces conglomérats sont apparus, comportant chacun une banque, un ou plusieurs “sogo shoshas” et des douzaines de filiales industrielles.

Au total, la concentration et la centralisation du capital de toutes les filiales de ces six conglomérats japonais représentent les quatre cinquièmes du PNB du pays.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, le retour de l’Europe de l’Est à des régimes à capitalisme bureaucratique et le glissement vers un capitalisme à part entière en Chine, à Cuba et au Vietnam, les transnationales, et tout spécialement celles du top-200, ont pour la première fois accès à la totalité du marché mondial. Pour les transnationales, la Chine est apparue comme le centre d’intérêt principal, attirant plus de 16.000 filiales.

En Tchéquie, la firme allemande VW a repris la principale compagnie automobile, Skoda.

En Pologne, Pepsi Company’s Food International a fait main basse sur le plus gros chocolatier du pays, Wedel, en 1991, tandis que Nestlé, l’an dernier, faisait de même avec le second chocolatier polonais.

Le top-200 des transnationales soutient activement les mouvements de privatisation de ces pays, et ceci afin d’absorber leurs marchés et d’étendre leurs propres filiales de production à ces pays à bas salaires possédant des infrastructures hautement développées.

Et ce sont ces mêmes transnationales qui ont réclamé à grands cris la déréglementation, la libéralisation, la privatisation et toute une série d’autres mesures dans les pays du tiers monde, afin de faciliter leur propre entrée dans les secteurs jusqu’alors “protégés”.

Ce sont encore ces mêmes transnationales qui exigent la suppression de toutes les restrictions à l’entrée sur les marchés du tiers-monde au nom d’un équilibre des chances.

En utilisant le pouvoir de leurs gouvernements représentés par les tout-puissants G-7, ou plus largement, par l’OCDE et ses 24 membres, ces transnationales ont forcé les pays du tiers-monde à autoriser l’accès complet de leurs économies aux marchandises, services et technologies en provenance de l’étranger : depuis 1980, environ 80 de ces pays se sont donc vu imposer des Programmes Structurels d’Ajustement (PSA).

Avec les gouvernements impérialistes, le FMI, la Banque mondiale, le GATT et plusieurs autres institutions multilatérales servent à accélérer les exportations de capitaux afin d’établir des unités de production des transnationales dans le monde entier.

Afin de stopper la baisse du taux de profit dans l’industrie, les transnationales ont hâté la relocalisation de leurs unités de production ou d’une partie de leurs opérations dans des zones où l’on trouve en abondance une main-d’oeuvre à bon marché, des matières premières peu coûteuses, des possibilités de transport à faible coût et d’autres infrastructures, ainsi que des marchés prometteurs.

Alors que la mise en place d’industries légères, en plus des industries minières et de raffinage du pétrole, caractérisait les activités des transnationales dans le tiers-monde jusqu’au début des années 1970, le déclenchement de la crise économique mondiale à partir de 1973 et le déclin consécutif de la demande de biens d’équipement dans les pays impérialistes ont fait que ces mêmes biens d’équipement ont commencé à être exportés en énormes quantités vers le tiers monde.

A la fin des années 1970, on estime que 38% des ventes de la General Electric américaine consistaient en complexes industriels et en usines fournies clés en main aux pays du tiers-monde, et 42% de ses profits étaient à mettre au crédit de ces transactions avec l’étranger.

Le nombre d’usines pétrochimiques dans le monde s’est accru de moitié pour la seule période 1973-1978, alors qu’au cours de la même époque, la surcapacité en Europe conduisait à la fermeture d’un certain nombre d’entreprises du même secteur.

Plusieurs firmes chimiques ont été installées par les transnationales en Europe de l’Est et dans les pays de la région Asie-Pacifique entre les années 1970 et 1980.

Des usines sidérurgiques ont été construites au Brésil, au Mexique, à Taiwan, en Corée du Sud, au Venezuela, aux Philippines et en Chine.

Etant donné que les coûts de production sont inférieurs dans les pays du tiers-monde, une quantité croissante des marchandises demandées par les pays impérialistes et le marché mondial est manufacturée par les transnationales implantées dans ces pays, ce qui fait qu’il a été nécessaire d’y introduire une stratégie orientée en premier lieu sur l’exportation.

Les transnationales des Etats-Unis ont transféré une partie de leur production au Mexique et en Amérique latine ; celles du Japon ont relocalisé une partie importante de leurs industries de transformation à Taiwan, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et dans d’autres pays de l’Asie de l’Est, les transnationales allemandes se sont étendues à l’Europe de l’Est et dans les pays baltes en même temps que dans certains pays du tiers monde comme le Brésil.

Les salaires réels dans ces pays peuvent être jusqu’à 40 fois inférieurs à ceux pratiqués aux Etats-Unis, dans la CEE ou au Japon.

Les prétendus excédents commerciaux provoqués par certains des pays du tiers-monde, et plus particulièrement par les Economies d’industrialisation récente (EIR) comme la Chine et certains pays de la région Asie-Pacifique, ne sont pas dus à l’exportation des marchandises produites par les industries autochtones, mais aux exportations réalisées par les filiales américaines, japonaises et autres installées dans ces pays, ainsi qu’aux relations intra-entreprises (c’est-à-dire entre les différentes filiales d’une même transnationale).

Le caractère international de la production est devenu possible du fait de la division internationale du travail dans le secteur des industries de transformation.

En fonction de cela, ce genre d’industrie est (a) de plus en plus sous-divisé en un certain nombre de segments (b) localisés dans différents sites de production selon (c) la combinaison la plus profitable entre le travail, les capitaux, les subsides gouvernementaux et les coûts de transport et (d) soumis à une coordination centralisée de façon stratégique des quartiers généraux, qui, eux, ont su tirer un maximum de profit des progrès et des innovations spectaculaires réalisés dans la technologie de l’information et dans les communications par satellites.

Ceci est très bien illustré par le professeur de Harvard, Robert Reich, dans le cas d’un modèle de voiture de la General Motors : si la valeur totale d’une Pontiac Le Mans s’élève à 20.000 dollars, 6.000 dollars sont produits en Corée du Sud (assemblage), 3.500 dollars au Japon (moteur et essieux), 1.500 dollars en Allemagne (design et style), 800 dollars par des fournisseurs d’accessoires à Taiwan et à Singapour, et 600 dollars encore en Grande-Bretagne, en Irlande et dans les Barbades (divers services).

C’est pourquoi l’on ne peut prétendre que la voiture a été manufacturée aux Etats-Unis ou dans aucun autre pays en particulier.

Ce n’est qu’en vertu du fait que la General Motors est une transnationale américaine que la voiture sera déclarée avoir été “made in USA”.

Un nombre croissant de marchandises sont aujourd’hui étiquetées comme étant “de fabrication allemande” ou “de fabrication japonaise”, au lieu de “made in Germany” ou “made in Japan”, pour la simple raison que ces marchandises sont produites par des filiales à l’étranger de transnationales allemandes ou japonaises.

C’est uniquement dans ce contexte que l’on peut comprendre les appels des transnationales en faveur d’un monde sans frontières ainsi que de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et du travail entre les différents pays en vue d’en arriver à la création d’un “village mondial”.

La vieille division internationale du travail a divisé le monde en nations industrielles avancées et en pays arriérés producteurs de matières premières. C’étaient les transactions entre ces groupes de pays qui dominaient le commerce mondial.

Quant aux firmes internationales, si elles avaient un département production, elles étaient impliquées dans l’extraction des matières premières dans ces pays arriérés.

Avec l’évolution de la firme transnationale, cette simple dichotomie allait disparaître progressivement.

Au début, le changement de production et d’investissement s’est produit entre le centre et la périphérie, à l’intérieur des pays industrialisés ou vers leurs voisins géographiques. Les entreprises américaines ont investi en Europe et au Mexique.

Des sociétés basées en Europe occidentale ont investi chez leurs voisins du sud et en Irlande, et plus récemment, des sociétés japonaises ont fait de même en Corée du Sud et à Taiwan.

Mais la longue période de boom qui s’est étendue sur le quart de siècle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire jusqu’au début des années 1970, a vu croître dans les vieux pays industrialisés, le pouvoir et le militantisme de la classe ouvrière, ce qui s’est traduit, du point de vue capitaliste, par une augmentation proportionnelle des salaires et par une baisse tout aussi proportionnelle de la productivité.

Au cours de cette période, il y a également eu une migration massive de main-d’oeuvre en provenance des pays du tiers-monde vers les nations industrielles avancées.

Mais, comme on l’a déjà mentionné plus haut, la tendance à partir du début des années 1970 a consisté à transférer un nombre de plus en plus élevé d’industries des pays impérialistes vers le tiers-monde, tout en réduisant la main-d’oeuvre dans toutes les entreprises industrielles majeures.

Et comme elles considèrent le monde comme un seul et même territoire quand il s’agit d’y effectuer leurs opérations, les départements différents de chaque industrie se sont subdivisés et ont été répartis sur différents sites, dans différents pays et dans différents centres, de façon à pouvoir réaliser d’énormes profits en utilisant au mieux les avantages offerts par une telle chaîne de production mondiale.

La révolution récente dans la technologie de l’information et le développement accru des systèmes de communication et de transport a accéléré ce processus.

La diffusion rapide d’une structure organisationnelle à divisions multiples parmi les firmes géantes du monde capitaliste a fourni un environnement idéal à la flexibilité des capitaux dans le monde.

Cette innovation organisationnelle ou la méthode qui consiste à confier à des sous-traitants un nombre de plus en plus élevé d’opérations, et ce même dans les entreprises les plus modernes, est de plus en plus fréquemment utilisée à la fois pour acquérir de la main-d’oeuvre à très bas prix et briser les reins aux forces organisées du travail.

Par exemple, un géant mondial de l’automobile tel que la Toyota Motor Corporation ne développe lui-même que le moteur hautement automatisé et ne possède que des usines excessivement modernes d’assemblage final. Le reste des tâches est confié à des sous-traitants.

Selon une estimation proposée par le MITI (ministère du Commerce international et de l’Industrie au Japon), le système de production du fabricant d’automobiles moyen au Japon comprend 171 sous-traitants au premier échelon, 4.000 au second et 31.600 au troisième.

En 1978, parmi les 13.430 fabricants japonais de pièces automobiles, 80% employaient moins de 20 ouvriers, et parmi ceux-ci, un tiers utilisaient de un à trois ouvriers.

Par conséquent, la chaîne japonaise de production automobile relie le moteur le plus hautement automatisé et les usines d’assemblage les plus sophistiquées au monde avec convoyeurs aux petits ateliers surpeuplés situés dans des arrière-cours, où des familles pauvres matricent de petites pièces sur des presses à pied, et ce, dix heures par jour tout au long de l’année.

C’est ce modèle que l’on est occupé à imposer au tiers-monde, en tirant parti de la main-d’oeuvre à bon marché et des autres ressources locales propres à chaque pays.

La tendance à pratiquer la sous-traitance avec des firmes plus petites ou avec des familles (comme on le voit dans le cas du textile et du software en informatique) se manifeste tant à l’intérieur du pays qu’entre les pays.

Cette tendance se rencontre simultanément avec celle qui consiste à déplacer des unités complètes de production d’une partie du pays vers une autre ou d’un pays à l’autre.

De plus en plus, les entreprises les plus importantes sont appelées à devenir des centres de coordination pour un grand nombre d’unités de production, chacune fournissant des services à l’organisation dominante à des taux compétitifs et offrant des salaires concurrentiels.

Ceci représente une extension de la notion de sociétés multidivisionnelles, avec la centralisation des décisions stratégiques et de l’allocation des capitaux, d’une part, et de la décentralisation des décisions opérationnelles de production, d’autre part.

Aujourd’hui, le marketing stratégique et les décisions concernant la production sont attribuées au quartier général, alors que les petites unités ont des relations de satellite avec l’entreprise dominante, souvent dans le cadre de contrats à long terme.

Le rôle fondamental de la firme dominante est alors d’assurer une allocation de la production, sur le plan interne et externe, en fonction de la minimisation des coûts, tout en maintenant ou en améliorant le contrôle du marché. Les exemples suivants soulignent l’importance croissante du marché international du travail aux yeux des transnationales.

A la fin des années 1980, le nombre d’employés des transnationales suédoises opérant hors de la Suède approchait le demi-million, c’est-à-dire le quart de tous les employés des firmes commerciales et industrielles originaires de la Suède.

Les vingt transnationales suédoises les plus importantes emploient plus de main-d’oeuvre à l’étranger qu’en Suède et leur production à l’étranger a augmenté, passant de 28% en 1968 à 47% en 1986.

A la fin des années 1970, les transnationales hollandaises employaient trois fois plus de main-d’oeuvre à l’étranger que chez elles.

Les principales compagnies chimiques allemandes – BASF, Bayer et Hoechst – non seulement vendent, mais encore produisent davantage à l’étranger qu’en Allemagne.

Même les firmes chimiques allemandes de moyen format, comme Henkel, Schering, Beiersdorf et autres, ont expatrié leur production à la fois en raison des mesures sévères imposées en Allemagne contre la pollution et en faveur de la sécurité, et également des coûts élevés de la main-d’oeuvre allemande.

En 1990, les deux tiers de la main-d’oeuvre de Beiersdorf étaient employés hors d’Allemagne.

Bosch et Siemens dans l’industrie électrique, ainsi que les géants de l’automobile que sont Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, MAN (constructeur de camions), etc., ont également installé certaines de leurs usines à l’étranger au cours des deux dernières décennies.

En 1990, la firme mondiale Siemens possédait quelque 210 usines en dehors de l’Allemagne.

Le cas de la Suisse est encore plus saisissant. En 1980, le top-50 des transnationales suisses produisait 2,1 fois plus à l’étranger qu’à domicile.

Alors qu’elles employaient une main-d’oeuvre d’environ 550.000 personnes à l’étranger, elles n’en employaient que 250.000 en Suisse même.

Si le personnel total de toutes les compagnies suisses est pris en compte, la main-d’oeuvre employée à l’étranger était passée de 16% du total en 1980 à 36% en 1989.

Deux des plus importantes transnationales suisses – Nestlé et ABB – disposent d’une majorité écrasante de main-d’oeuvre dans leurs usines opérant hors du territoire national.

La nouvelle division internationale du travail place la planification, la gestion, la recherche et développement (R&D) et les brevets du processus de production dans les mains de la compagnie mère, tandis que la production et l’assemblage seront exécutés par de la main-d’oeuvre non qualifiée et semi-qualifiée des pays du tiers-monde.

Au point de vue R&D, les transnationales mettent l’accent sur le développement d’une technologie qui disqualifie (au sens propre du terme) toutes les opérations.

Alors que les secteurs du processus de production requérant une main-d’oeuvre qualifiée tendent à se concentrer dans les pays industrialisés, les activités non qualifiées se répandent à chaque coin du globe.

Par conséquent, les pays impérialistes retiennent les cerveaux alors que le travail manuel est accompli par la main-d’oeuvre du tiers-monde.

Non seulement une telle division du travail place le contrôle effectif de l’industrie entre les mains de la maison mère de la transnationale, malgré le fait que les usines où s’effectue la fabrication réelle sont situées dans les pays du tiers-monde, mais en plus elle donne la possibilité aux firmes mondiales de transférer leurs unités de production dans d’autres lieux (pays) du grand village mondial.

L’abondante disponibilité de main-d’oeuvre non qualifiée et semi-qualifiée partout dans le monde rend ceci possible et certaines des transnationales ont transféré leurs opérations d’un pays à l’autre chaque fois qu’il y a eu une hausse des salaires ou une menace de nationalisation.

Certaines des entreprises japonaises qui avaient installé des usines d’assemblage d’articles électroniques de consommation courante à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taiwan, au cours des années 1970, ont transféré leurs opérations en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, en Chine, en Thaïlande ou ailleurs, cette dernière décennie, à cause de la hausse des salaires dans les pays précités.

Les transnationales dépensent des millions de dollars chaque année en R&D afin de subdiviser encore plus le processus de production et de le réduire à des opérations de plus en plus simples requérant le moins de qualification possible et, de cette façon, de tirer partout avantage de la chaîne globale de production.

L’usine mobile ne représente que l’une des innovations mises au point par la firme mondiale à ce stade ultime du capitalisme.

Une compagnie japonaise, Ishikawajima-Harima Heavy Industries a construit des usines de pâte à papier et d’énergie sur des barges maritimes.

L’idée est de faire accoster ces usines mobiles dans un pays du tiers-monde à bas salaires et, ensuite, si les salaires augmentent trop rapidement, de remorquer ces usines jusqu’à des zones où les salaires sont moins élevés.

Techniquement, c’est possible pour de nombreuses industries au sein desquelles l’interruption du processus de production en est arrivée au point où les ouvriers peuvent être formés à la plupart de ces emplois non qualifiés en un seul jour ou tout au plus en une semaine.

Ces innovations sont encensées par les économistes bourgeois, depuis le monétariste de Chicago Milton Friedman jusqu’à Manmohan Singh, de Delhi, qui justifient les DIT au nom de la loi éculée de l’avantage comparatif telle que la formulait la vieille école classique. Cette théorie, développée en 1817 par l’agent de change et millionnaire David Ricardo, affirme que chaque pays devrait se spécialiser dans les domaines de production dans lesquels il jouit d’un avantage relatif par rapport aux autres nations et que même un pays pauvre peut tirer un certain avantage d’une production de marchandises dans laquelle il est relativement efficace.

Etant donné que les pays du tiers-monde, comme l’Inde, par exemple, présentent l’avantage relatif sur l’Europe, les Etats-Unis ou le Japon, de fournir la main-d’oeuvre la moins chère sur le marché mondial du travail, ils devraient donc être à même d’en tirer un avantage.

Le travail, le seul apport industriel que le tiers-monde est à même de fournir en abondance, est exploité à fond afin de sauver le capitalisme de sa crise finale.

La mondialisation du capital et de la production a donc également débouché sur la mondialisation de la main-d’oeuvre à bon marché.

La disponibilité des ressources illimitées en ce domaine dans les pays du tiers-monde ainsi qu’en Chine, en Europe de l’Est, dans les pays baltes, la CEI (ex-URSS) et d’autres anciens pays socialistes qui ont été pleinement intégrés à l’économie mondiale à la fin des années 1980, a entraîné un déclin marqué des salaires réels même dans les pays capitalistes les plus avancés – les Etats-Unis, le Japon et la CEE.

Les politiques structurelles d’ajustement, impulsées par le FMI, la Banque mondiale, ont détruit massivement l’industrie locale dans les pays du tiers-monde, ainsi que les formes pré-capitalistes de production.

Cela a permis de créer un vaste réservoir mondial de main-d’oeuvre à bon marché. D’où la baisse de pouvoir de négociation de l’ouvrier qui mène à la réduction des salaires dans les pays impérialistes à un niveau misérable, en rapport avec les théories de la liberté de marché prônée par Milton Friedman et les autres nouveaux disciples d’Adam Smith.

Les menaces de fermetures et de licenciements dans les industries (provenant d’une surproduction et d’une surcapacité sans précédent à l’échelle mondiale) et les nouvelles tactiques mises au point par la bourgeoisie et consistant à travailler avec des sous-traitants et à déménager dans des zones à bas salaires, tout cela a provoqué un degré élevé d’insécurité sociale parmi les travailleurs du monde entier.

La nouvelle division internationale du travail des transnationales est également utilisée en tant qu’arme destinée à dominer les travailleurs en les divisant (“diviser pour régner”) et à réduire la capacité des travailleurs à s’investir dans des grèves radicales.

Un rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT) présente la chose très crûment :

« Les transnationales utilisent leurs usines disposées à travers le monde comme une menace destinée à contrer les exigences et le pouvoir des syndicats.

Si le syndicat ne veut pas céder, la compagnie peut ou va même jusqu’à menacer de transférer sa production vers un autre pays, ou elle peut utiliser les unités dont elle dispose déjà dans un autre pays pour pénaliser le syndicat “revendicatif”, ou la compagnie peut même menacer de mettre un terme à ses investissements futurs dans le pays où le syndicat exprime des exigences “déraisonnables” (c’est-à-dire déraisonnables aux yeux de la compagnie, naturellement).

Le syndicat range toutes ces tactiques dans la catégorie générale des menaces de transfert de production et elles font partie des tactiques des entreprises multinationales à propos du travail. »

Les cinq cents firmes les plus importantes de la planète ont licencié plus de 400.000 travailleurs par an au cours de la dernière décennie (ce qui fait un total de 4 millions), pour des raisons d’automatisation, de rationalisation et de restructuration.

Les prolétaires du monde entier doivent faire face aux mesures d’austérité, aux réductions ou gel des salaires, aux restrictions dans les programmes sociaux, aux plans d’épargne-pension obligatoires, aux départs anticipés à la retraite, à la création d’un secteur informel et à d’autres formes d’exploitation.

C’est de cette façon que les conditions objectives pour mener une lutte unie à un niveau mondial se sont multipliées comme jamais auparavant.

L’apparition de l’impérialisme est liée à l’apparition du capital financier. Comme Lénine l’a fait remarquer :

« Ainsi, le 20ème siècle marque le tournant où l’ancien capitalisme fait place au nouveau, où la domination du capital financier se substitue à la domination du capital en général. » 1

Plus loin, Lénine fait encore remarquer :

« Le propre du capitalisme est, en règle générale, de séparer la propriété du capital de son application à la production ; de séparer le capital-argent du capital industriel ou productif ; de séparer le rentier, qui ne vit que du revenu qu’il tire du capital-argent, de l’industriel, ainsi que de tous ceux qui participent directement à la gestion des capitaux.

L’impérialisme, ou la domination du capital financier, est ce stade suprême du capitalisme où cette séparation atteint de vastes proportions. La suprématie du capital financier sur toutes les autres formes du capital signifie l’hégémonie du rentier et de l’oligarchie financière ; elle signifie une situation privilégiée pour un petit nombre d’Etats financièrement “puissants”, par rapport à tous les autres.» 2

A l’époque de Lénine, les marchés financiers internationaux en étaient toujours à leurs premiers balbutiements, en dépit du degré élevé d’internationalisation qui caractérisait les marchés financiers mondiaux entre le dernier quart du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale.

Historiquement, le capital-argent a été une expression nominale de la quantité de marchandises et de services produite par une économie donnée.

Mais au cours des années 80, la finance a fini par se dissocier de la production et par assumer un rôle indépendant, autocratique, sur l’économie réelle.

Pour reprendre les mots du “gourou” du management bourgeois, Peter Drucker : « Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, l’économie “réelle” des marchandises et des services, et l’économie “symbolique” de l’argent, du crédit et du capital ne sont plus étroitement liées l’une à l’autre ; bien au contraire, elles poursuivent même des voies de plus en plus distinctes. » 3

Depuis 1973, la crise économique mondiale croissante s’est caractérisée par une baisse du taux moyen du profit industriel et par une surcapacité et une surproduction au niveau mondial.

Cela a dissuadé les capitalistes d’investir encore dans l’industrie.

Ils ont commencé à placer leur argent davantage dans la spéculation, dans le but de réaliser des bénéfices financiers immédiats.

Les manipulateurs financiers de Wall Street ont fait leur apparition en tant que personnages clés de l’économie mondiale des années 1980.

Même une entreprise importante comme la General Motors a dû licencier 74.000 travailleurs dans 21 de ses usines en 1991-92, afin d’infléchir le cours de ses obligations, qui aurait provoqué une hausse des charges de la dette si elle avait dû emprunter.

Pour reprendre les termes de The Economist de Londres, la nouvelle phase de la finance mondiale qui est apparue dans les années 1980 grâce aux nouvelles technologies en électronique et en communication, se caractérise par « les marchés financiers les plus librement fluctuants et les plus sophistiqués (c’est-à-dire compliqués) que le monde ait jamais connus – devises, marchandises, obligations du gouvernements et privées : tout est maintenant publié, coté, acheté, vendu à toute heure du jour et partout dans le monde.» 4

Une caractéristique importante de la mondialisation de la finance est le nouveau rôle des prêts bancaires à l’étranger.

Traditionnellement, le rôle des opérations bancaires internationales est de faciliter le commerce mondial.

A une date aussi tardive que le milieu des années 1960, le volume des activités bancaires internationales se montait à environ dix pour-cent du volume du commerce mondial des économies de marché.

Mais, au cours des deux dernières décennies, le développement de ces opérations bancaires s’est amplifié avec l’expansion du commerce international.

Au milieu des années 1980, le volume des émissions bancaires internationales a dépassé en fait les chiffres combinés du commerce mondial et de toutes les économies de marché.

Aujourd’hui, ces opérations bancaires globales n’ont plus la moindre relation avec le commerce international.

Sur septante dollars qui changent de mains sur le marché des devises, un seul sert en fait à payer un échange commercial de marchandises ou de services !

Sur le marché mondial des devises, plus de 900 milliards de dollars sont échangés chaque jour dans le monde.

Alors que le commerce des devises constitue l’aspect le plus versatile des marchés financiers internationaux, les prêts transnationaux et l’échange de titres se sont également développés de façon spectaculaire.

En 1980, les prêts bancaires internationaux correspondaient à quatre pour-cent de la valeur de toutes les marchandises et de tous les services produits dans les pays industrialisés.

En 1991, ces crédits bancaires équivalaient à 44% du PIB officiel des nations industrialisées.

La valeur nette des prêts bancaires internationaux est passée de 530 milliards de dollars en 1978 à 3.610 milliards de dollars en 1991.

La même année, les obligations internationales en cours représentaient une valeur de 1.651 milliards de dollars.

On peut juger de la simple ampleur de la superstructure financière en expansion en lisant ces lignes de Peter Drucker :

Aujourd’hui,

« le commerce mondial de marchandises et de services se chiffre à environ 2.500 à 3.000 milliards de dollars l’année.

Mais le marché londonien de l’Eurodollar, dans lequel les institutions financières mondiales s’empruntent et se prêtent les unes aux autres, tourne autour de 300 milliards de dollars par jour ouvrable, soit environ 75.000 milliards de dollars l’année, un volume au moins 25 fois supérieur à celui du commerce mondial. »

« S’ajoutent à cela les transactions d’échanges avec l’étranger dans les principaux centres monétaires mondiaux, et dans lesquels on échange une monnaie contre une autre.

Elles tournent autour de 150 milliards de dollars par jour ouvrable, soit environ 38.000 milliards de dollars l’année, ce qui correspond à 12 fois la valeur du commerce mondial de biens et de services » 5.

Au cours des années 1970 et 1980, de nouveaux instruments financiers ont été introduits, élargissant la base du système de crédit et, en même temps, ouvrant les portes à une spéculation effrénée.

L’un de ces instruments n’est autre que les marchés financiers des opérations à terme, où l’on engage des paris sur les taux d’intérêt qui seront en application à une certaine date dans le futur.

Cette pratique s’est répandue des Etats-Unis à Londres, Tokyo, Sydney, Paris et Francfort.

La valeur des actifs – biens immobiliers, stocks, instruments financiers et objets d’art – a grimpé à une vitesse vertigineuse au cours des années 1980.

La prédominance du capital financier sur l’économie réelle a détruit les emplois et le capital productif. Les parts de Xerox ont grimpé de 9% lorsqu’on y a proclamé le licenciement de 10.000 travailleurs. Comme un analyste du Washington Post l’explique :

« Wall Street ne s’en fait guère à longue échéance. Ce qui la préoccupe, c’est le prix que vaudra le stock demain, et ses valeurs sont aujourd’hui adoptées par l’Amérique des Entreprises. L’on ne vénère que ce qui est solide. C’est devenu un univers de cupidité masquée, mais non seulement la puanteur de cette cupidité passe-t-elle inaperçue et échappe-t-elle aux critiques à Washington, où les démocrates ont rejoint les républicains par fidélité envers ceux qui paient les factures de leurs campagnes, en plus, il faut encore qu’on l’applaudisse ! »

Après que l’on ait introduit les taux d’échange flottants en mars 1973, la spéculation effrénée est devenue la caractéristique principale des marchés des devises. L’expansion de la superstructure financière a été rendue possible par un approvisionnement continu en dollars américains sans aucun rapport avec l’économie réelle.

Entre 1969 et 1977, le nombre de dollars détenu en dehors des Etats-Unis a été multiplié par 4,5 et ce nombre n’a cessé de croître depuis lors.

Le réseau de la finance internationale a tout d’une chaîne de maisons de jeux ou de casinos où des milliers de milliards de dollars changent de mains tout au long de l’année.

Le monde se rapproche d’une “économie de casino”, et c’est exactement ce qu’avait prédit Keynes.

Même des Etats nationaux puissants sont demeurés des spectateurs impuissants face à cette partie de jeu internationale jouée par les grandes banques internationales et les spéculateurs financiers.

Il n’existe aucun mécanisme international à même de régler les mouvements financiers au delà des frontières nationales.

Les spéculateurs en devises, les courtiers en titres, les détenteurs d’obligations internationales, les manipulateurs de biens immobiliers et autres escrocs de la finance ont le pouvoir de conduire une nation même puissante au bord de la ruine et de la banqueroute.

Par exemple, si le stock de dollars est liquidé durant la nuit en échange de yens ou de deutsche marks (DM), l’économie américaine pourrait s’effondrer, ou l’inverse.

De la même manière, la vente soudaine de titres gouvernementaux et de bons du trésor sur le marché pourrait conduire le gouvernement en question à la faillite financière.

Les détenteurs d’obligations internationales sont libres à tout moment de vendre pour des millions de dollars de titres américains à long terme littéralement en quelques secondes.

Ils détiennent, par conséquent, un pouvoir énorme sur les décisions économiques de n’importe quel président américain, qu’il soit républicain ou démocrate.

A quel point la vitesse et la fréquence des transactions rendent toute forme de réglementation extrêmement difficile, c’est ce que nous révèle le directeur exécutif de la banque de Montréal, Bill Mulholland :

« En un clin d’oeil, je pourrais mettre de côté l’argent provenant de toutes ces meutes de fous furieux branchés sur l’affaire et j’aurais tellement d’avance sur eux qu’il n’y aurait jamais le moindre espoir pour eux de trouver une piste.

Avec la technologie électronique, on peut faire transiter l’argent par Winnipeg, Toronto, New York, Miami, les îles Caïmans, les Bahamas, jusqu’en Suisse, et je défie quiconque d’en suivre la trace.»

Des entreprises peuvent être achetées ou liquidées, les prix de certaines propriétés immobilières peuvent être gonflés ou baissés artificiellement, comme on l’a vu lors de la frénésie d’achats et de ventes qui s’est emparée des Etats-Unis au cours des années 1980 ou du Japon au début des années 1990.

Le retrait de la livre anglaise ou de la lire italienne du mécanisme des taux monétaires de l’Union européenne en 1993 était dû à la fiévreuse partie de vente enclenchée par les spéculations sur les devises.

La crise financière qui a frappé le Mexique le 20 décembre 1994 et au cours de laquelle le peso a perdu 40% de sa valeur illustre les perspectives que l’on réserve aux pays du tiers-monde.

En onze jours exactement, le marché financier mexicain (la Bolsa) a perdu 50% de sa valeur.

Cela est dû à la désaffection du capital financier vis-à-vis du commerce et de la production, étant donné que l’on dépense des milliards de dollars dans la spéculation.

Aujourd’hui, le système financier international est devenu plus fragile que jamais.

Les activités industrielles sont devenues une bulle d’air dans le tourbillon de la spéculation.

C’est pourquoi l’effondrement du système monétaire international entraînerait aujourd’hui des conséquences beaucoup plus néfastes que celles du krach de 1929.

Aujourd’hui, l’interdépendance entre les diverses économies nationales a atteint un niveau sans précédent. L’interdépendance a commencé à l’époque du capitalisme mercantile des XVIIe et XVIIIe siècles.

Elle était fondée sur le commerce des esclaves en Afrique, l’économie des plantations reposant sur la main-d’oeuvre des esclaves dans les Amériques, et la production industrielle en Europe occidentale.

Cela a conduit à une vaste accumulation de capital au XVIIIe siècle et à un marché mondial unique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les pays impérialistes reposaient sur les colonies, les semi-colonies et les pays dépendants pour s’approvisionner à bon marché en matières premières, pour élargir leurs marchés et pour constituer des zones d’investissement pour leurs capitaux.

Les colonies, quant à elles, devaient dépendre, quoique dans une moindre mesure, des pays impérialistes pour les produits manufacturés. Des pays comme les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Belgique, l’Italie et l’Allemagne liaient leur prospérité, pour une part importante, au commerce international étant donné l’exiguïté de leurs propres marchés.

Bien que les années de l’entre-deux-guerres aient perturbé le commerce international et la circulation des capitaux financiers, les deux dernières décennies ont permis d’assister à un accroissement sans précédent de l’interdépendance.

Aujourd’hui, il y a une seule économie mondiale au sens macro-économique du terme.

Les différents paramètres économiques variables, comme le revenu, l’inflation, le chômage, etc., ne sont pas des entités nationales indépendantes.

Ils ne peuvent être bien saisis qu’au niveau planétaire.

L’Etat-nation ne dispose que d’une très petite marge de manoeuvre économique et son pouvoir macro-économique est très restreint.

Il est devenu dépendant de politiques macro-économiques édictées à l’étranger. Une crise dans un pays conduit à une autre ailleurs, comme l’a illustré la récente crise mexicaine.

Un effondrement des cours des titres à Wall Street, Tokyo, Londres ou Francfort pourrait déboucher sur un krach dans tous les centres financiers de la planète – Paris, Sydney, Singapour, Hongkong, voire peut-être Bombay.

Pour le dire plus crûment, si Wall Street éternue, Tokyo attrape froid et vice versa.

Et si Walt Street attrape froid, le tiers-monde quant à lui mourra de pneumonie.

Par conséquent, avec l’interconnexion et l’intégration des économies nationales dans un seul et même système, la santé d’un seul est considérée comme dépendante de celle des autres.

150 milliards ont été dépensés par les banques centrales en vue de stabiliser le dollar après les Accords du Louvre en 1987.

Une fois de plus, la glissade dangereuse du dollar face aux principales devises internationales, en 1994 et début 1995, a provoqué une frénésie d’achat de dollars par le Japon, l’Allemagne et d’autres pays impérialistes, afin de soutenir la monnaie américaine.

Car la sévère baisse de valeur du dollar pourrait avoir un impact dévastateur sur les ventes de marchandises japonaises dont les prix sont de plus en plus élevés sur le marché international.

Comme nous l’avons déjà vu, de nos jours, les marchés des capitaux et les marchés financiers, le marché des marchandises et des services, ainsi que celui du travail, deviennent de plus en plus intégrés.

Les obstacles à la fluidité des échanges entre les pays sont démantelés.

En 1980, les tarifs douaniers dans les pays industriels s’élevaient en moyenne à moins de 10% (ce qui constitue une énorme diminution par rapport à 1950, où ils tournaient encore aux alentours de 25%).

En 1990, ils avaient encore été ramenés à 5% environ. Mais le protectionnisme universel pour les marchandises agricoles et les “barrières non douanières” sont toujours en vigueur (nous y reviendrons un peu plus loin).

Une proportion croissante de la production est destinée aux marchés internationaux. Dans les quatre économies européennes les plus importantes, à savoir l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie, les importations de marchandises manufacturées s’élevaient à 30% de la consommation intérieure vers le milieu des années 1980.

Le commerce international et les investissements se sont développés plus rapidement que la production, et ce, au cours de chaque année qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

En se répandant à toute la surface de la terre, la mondialisation de la production et les activités des transnationales ont provoqué une interdépendance accrue des différentes économies.

Le commerce intra-groupe (entre une maison mère et ses filiales à l’étranger) constitue lui-même jusqu’à 40% du commerce mondial, et le top-200 des transnationales à lui seul a monopolisé les trois quarts de ces 40%.

Dans les pays du tiers-monde, les programmes d’ajustement structurel visent à ouvrir la totalité de l’économie de ces pays aux marchandises, services et investissements de capitaux en provenance de l’étranger.

Cela facilite les opérations sauvages des transnationales et des conglomérats de services et met l’accent sur les stratégies orientées vers l’exportation. Ces programmes ont rendu les pays du tiers-monde encore plus dépendants du marché mondial.

Le processus de mondialisation en cours est en proie aux mêmes contradictions que celles qui caractérisaient la première phase rapide d’internationalisation. La saturation des marchés domestiques, le passage rapide à l’internationalisation du capital et les accroissements massifs des exportations de marchandises et du capital financier ont débouché sur une intensification des rivalités entre les impérialistes.

Elle s’est concrétisée dans les guerres commerciales, les batailles de devises et l’accroissement du protectionnisme.

On court à une confrontation militaire.

De même, la concentration et la centralisation accrue du capital et de la production, l’apparition de trusts, d’unions, de cartels et de sociétés holding au niveau international n’avaient conduit qu’à une ruée folle sur les sources de matières premières et sur les marchés.

Elles avaient intensifié la compétition impitoyable entre les groupes monopolistes rivaux et débouché en fin de compte sur la Première Guerre mondiale. Des contradictions similaires et même plus profondes ont fait leur apparition au sein du système capitaliste mondial en cette fin de XXe siècle.

D’une certaine façon, la situation mondiale actuelle ressemble à la situation particulièrement instable, rongée par la crise et les conflits, qui existait entre la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. L’accroissement d’intensité du conflit entre diverses transnationales, les entreprises financières et les pays impérialistes, d’une part, et le déclin drastique de la demande générale, l’endettement croissant des pays du tiers-monde et l’expansion du chômage, d’autre part, indiquent les limites de la mondialisation.

Le chaos et l’absence d’harmonie, la rupture du système international de façon à dissocier les relations commerciales et les blocs de devises, ainsi que le déclin du rôle prédominant des Etats-Unis, caractérisent de plus en plus la scène mondiale actuelle en même temps que l’interdépendance croissante des diverses économies nationales.

Une polarisation est occupée à se produire entre les trois devises clés – le dollar américain, le deutsch mark et le yen japonais.

L’interdépendance et l’intégration au niveau régional augmente de pair avec l’intégration au niveau mondial.

Les blocs commerciaux régionaux et les zones de libre-échange servent en fait de bases et de tremplins à chacune des puissances impérialistes majeures afin d’asseoir leur domination mondiale.

L’Union européenne, constituée de quinze membres (anciennement Communauté européenne), a émergé comme le bloc commercial le plus puissant. On assiste maintenant à une libre circulation des marchandises, des services, du capital et de la main-d’oeuvre entre les quinze pays de l’Union européenne, au sein de laquelle la plupart des contrôles frontaliers ont été supprimés ces dernières années.

Les Etats-Unis, eux aussi, ont contracté des accords de partenariat avec des pays de l’Europe de l’Est, les Etats baltes et les pays de l’ex-URSS.

Depuis 1985, les membres de l’Union européenne ont été les investisseurs les plus importants en Yougoslavie, en Tchéquie et en Slovaquie, en Hongrie, en Russie, dans certaines parties du Moyen-Orient et en Afrique du Nord, voire même au Brésil.

Le stock mondial des investissements de l’Union européenne a atteint le même niveau que celui des Etats-Unis à la fin des années 1980. Dans plusieurs pays d’Amérique latine, on assiste à une rivalité économique croissante entre les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne.

C’était en fait l’expansion économique agressive des firmes américaines depuis les années 1950 qui avait indiqué la voie à cette nouvelle phase de mondialisation.

Après la Seconde Guerre mondiale, pendant près de trois décennies, l’impérialisme américain a chaudement défendu les quatre libertés expansionnistes – liberté d’entreprise, de concurrence, d’accès et d’échange.

La suprématie industrielle et le rôle prédominant des Etats-Unis, les importantes ressources de crédit à la disposition du gouvernement et des entreprises, l’apparition du dollar en tant que nouvelle devise internationale de réserve ont été les instruments de cette phase.