« Sans contraste, pas de différenciation. Sans différenciation et sans lutte, pas de développement. » (Mao Zedong)

La seconde crise générale du capitalisme s’installe, mais ceux qui en ont conscience sont frappés par cet étrange constat : il semble que la stabilité prévaut, que l’incendie de la crise soit, si ce n’est maîtrisé, du moins sous contrôle. Le mode de production capitaliste semble avoir encaissé le choc ou, du moins, avoir repoussé les échéances, espérant trouver une porte de sortie.

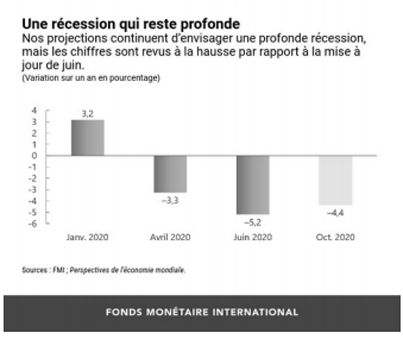

Le FMI, dans sa mise à jour de son évaluation des perspectives mondiales, résume cette question au moyen de ce titre, qui est en même temps un mot d’ordre destiné aux capitalistes et aux États :

« L’économie mondiale s’extirpe du gouffre, mais les revers guettent »

Ce qui se pose ici, c’est en fait la question de l’appréhension correcte d’un phénomène aux multiples facettes, touchant à tous les domaines, obéissant à la loi du développement inégal. Si l’on regarde les choses en voyant la crise générale comme un diamant avec ses multiples faces, on a un aperçu qui tend à cerner la substance de celle-ci. Il faut voir comment des contrastes se posent, de quelle manière des différenciations procèdent des mouvements en cours, à quel niveau les luttes s’affirment dialectiquement, ouvrant la voie à des développements.

La seconde crise générale du capitalisme a renforcé les tensions, en approfondissant les contradictions qui affleuraient déjà. Donald Trump est ainsi élu depuis quatre ans en 2020, mais il aura fallu l’expression de la crise pour que la polarisation se pose réellement à l’échelle du pays.

La victoire de l’équipe des Lakers à la finale de la NBA le 12 octobre 2020 a amené des liesses à Los Angeles, qui se sont terminées en émeutes. C’est là le prolongement des rassemblements populaires contre le racisme policier, avec de nombreux affrontements et des couvre-feux dans les principales villes, à la suite de la mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis. La dénonciation du racisme s’est transformée en critique du régime américain, avec parfois un engagement prolongé et combatif, comme dans la ville de Portland, qui depuis 20 ans agrège les milieux alternatifs.

Il est évident que pour la révolte se pose à ce niveau de confrontation et d’exigence, c’est qu’il y a eu un tournant. Pour la première fois depuis les années 1960-1970, la superpuissance américaine est remise en cause de l’intérieur même.

Cet exemple américain d’ébranlement latent, mais peinant à s’exprimer, anticipant la crise générale et ayant besoin d’appui, concerne d’ailleurs plusieurs autres pays.

Au Kirghizstan et en Biélorussie, les révoltes ont atteint le niveau d’exigence d’un changement de régime, alors qu’en Thaïlande une réforme générale de la monarchie est devenue le mot d’ordre de toute une série d’initiatives. Des émeutes ont fait 19 morts en Colombie en septembre 2020, alors que parallèlement la dimension armée des conflits internes reprend à très vive allure.

Il faut ajouter également en octobre 2020 la Guinée, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, avec des révoltes anti-gouvernementales réprimées dans le sang.

Une autre anticipation, se déroulant avant l’expression de la crise générale, est bien sûr la vaste révolte en Algérie commencée en 2019 et dont les ramifications se prolongent à travers la crise générale.

Cette première salve n’a pas été apparente, car il n’y a pas eu de concrétisation ; elle témoigne toutefois de la première salve.

L’effondrement de la superpuissance social-impérialiste soviétique a ouvert une nouvelle séquence dans les rapports internationaux, repoussant la crise générale qui apparaissait déjà dans les années 1980.

L’intégration de la Chine « populaire » dans les rapports économiques internationaux impérialistes a fourni un second élan. La seconde crise générale du capitalisme met un terme à une période de plusieurs décennies de stabilité relative.

Le repli nationaliste avait déjà commencé, comme anticipation de la crise générale, avec notamment le BREXIT. Désormais, la tendance est irrépressible et ouverte.

Si on met de côté le coup d’État au Mali d’août 2020, qui n’est pas substantiellement nouveau dans sa nature, on peut voir que la tendance à la guerre s’est bien exprimée à la suite de l’ouverture de la seconde crise générale du capitalisme. Il fallait pour cela un fixateur, un maillon faible, et c’est la Turquie. Pays semi-féodal semi-colonial ayant connu une expansion, il s’est centralisé de manière radicale, faisant cesser la prédominance de l’armée sur le personnel politique pour fusionner ces deux aspects, ce qui est caractéristique d’une dimension monopoliste encore plus poussée et agressive.

La Turquie, dont la monnaie a perdu 80% de sa valeur en un an, est l’expression la plus poussée, la plus acharnée de la seconde crise générale du capitalisme ; ses activités expansionnistes concernent de manière agressive la Libye, les eaux territoriales où elle est en conflit avec la Grèce, le conflit arméno-azerbaïdjanais où elle compte jouer le rôle de grand frère protecteur… et manipulateur.

En apparence, le conflit ouvert qui a commencé de manière indirecte en juillet 2020 et de manière ouverte en octobre 2020 est interne à l’Azerbaïdjan, avec une partie de son territoire ayant fait sécession et s’étant élargi sur 7 autres régions.

En pratique, ce territoire devenu « indépendant » est une marionnette de l’Arménie qui a profité de l’effondrement du social-impérialisme soviétique pour tenter de s’inscrire dans le projet d’une « grande Arménie ». Cela signifie que la guerre est bien entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ce dernier pays étant soutenu de manière très claire par la Turquie.

La Turquie veut la guerre, elle a besoin de la guerre, car son régime semi-féodal semi-colonial est en crise et ne peut que pratiquer la fuite en avant pour chercher à se maintenir par l’expansion.

Cela est très clair aux yeux du monde – et c’est une expression tout à fait lisible de la seconde crise générale du capitalisme, qui donne le champ libre à la compétition ouverte des puissances (capitalistes) impérialistes et (semi-féodales semi-coloniales) expansionnistes.

Si l’on prend la France en particulier, la seconde crise générale du capitalisme apparaît de manière très nette avec le rapport aux exigences sanitaires, principalement le port du masque et la distanciation sociale. Les Français sont normalement des adeptes d’un savoir-vivre relativiste, avec la célébration du juste-milieu dans les extrêmes comportementales possibles. Or, là, le pays est littéralement fracturé en deux, entre ceux pour qui l’État en fait trop dans les mesures restrictives, et ceux pour qui il en fait trop peu.

Il y a ici une cassure totalement nouvelle, au sens où ce n’est pas du tout une caractéristique de la société française d’avoir « deux camps ». La France penche d’un côté ou de l’autre, mais la coupure n’est pas la norme, ni en mai 1968 (où la contestation prédomine), ni après mai 1968 (où la réaction gaulliste prédomine), ni durant l’occupation (où la passivité prédomine), ni après 1943-1944 (où l’esprit de Résistance prédomine), ni même pendant le Front populaire.

La France penche d’un côté ou de l’autre, mais y trouver « deux camps », c’est rare. L’esprit de guerre civile a été asséché par l’idéologie républicaine des radicaux et de la franc-maçonnerie. Il faut remonter à l’Affaire Dreyfus et, un peu plus tôt, à la Commune de Paris, et encore plus tôt à la Révolution française et les guerres de religion. Sinon, la logique qui prédomine, c’est un sens ou l’autre, d’où par exemple qu’en 1914 tous les hommes soient allés au front, sans discuter.

Pour qu’une telle fracture ait lieu, il faut un degré très haut de crispation, de démantèlement des appareils de neutralisation des conflits. Cela, également, relève de la seconde crise générale du capitalisme.

Le capitalisme se nourrit de générations d’êtres humains, qui doivent être parfaitement insérés dans le marché du travail, avec une formation toujours améliorée.

Le capitalisme se nourrit de générations d’êtres humains, qui doivent être parfaitement insérés dans le marché du travail, avec une formation toujours améliorée.

Or, la crise sanitaire a désarticulé le système scolaire et universitaire, puisque plus de 1,6 millions de personnes relevant de ce système ont été mis de côté, avec un suivi plus ou moins mauvais, et en tout cas une absence d’engagement dû à la situation particulière.

Les séquelles de cette longue absence d’éducation vont être très nombreuses, avec des décrochages, des manques dans le niveau, etc. L’apprentissage en ligne a montré ses limites, la bourgeoisie étant tout à fait incapable d’inventer quelque chose de productif, d’interactif, alors que dans de nombreux pays de toute façon il n’y avait et il n’y a ni le débit internet suffisant, ni le matériel à disposition des élèves et des enseignants.

La bourgeoisie n’est pas en mesure d’adapter son éducation, ses programmes. Elle est dépassée par la situation et court derrière les événements. Déjà que l’éducation dans le capitalisme est ennuyeuse et insipide, alors dans une telle situation, les faiblesses humaines se révèlent d’autant plus. Et c’est donc la productivité capitaliste qui a ici connu un profond coup, car c’est de cela qu’il s’agit, les formations étant adaptées au marché du travail capitaliste.

Le libéralisme, c’est chacun sa chance et avec l’émergence de la crise sanitaire, de vrais libéraux doivent, inévitablement réfuter toute aide de l’État. Pourquoi faudrait-il aider les restaurants avec les moyens de l’État ? C’est le hasard du commerce et des situations, c’était aux restaurants de prévoir un socle suffisamment solide pour tenir. Ce point de vue libéral n’a pourtant même pas existé, tellement il a été évident que les États devaient intervenir.

Cela montre qu’un cap est passé : il n’y a plus de place pour le libéralisme, si ce n’est dans les mœurs afin d’ouvrir de nouveaux marchés (PMA, GPA, drogues, etc.), ce sont désormais les monopoles qui ont le dessus. Non pas que les monopoles veuillent aider les petits capitalistes, mais il est dans leur intérêt que l’État prédomine toujours plus au sein même des rapports capitalistes, permettant la fusion de l’État et des monopoles, leur entrelacement comme forme étatique la plus poussée de l’époque de la bourgeoisie.

L’État vient épauler le capitalisme en général, prenant appui sur les grands capitalistes pour trouver des orientations.

On a pu voir d’ailleurs que les courants réformistes ont totalement épaulé cette démarche, rappelant la validité des thèses communistes des années 1920-1930 comme quoi les socialistes niaient la réalité de la crise générale du capitalisme et accompagnaient à la fois la modernisation du capitalisme et la mise en place des interventions étatiques dans le sens des monopoles.

Il suffit de voir que le discours du FMI – censé être un vecteur du « libéralisme » – est le même que celui des réformistes aujourd’hui :

« Dans la mesure du possible, il faut tout faire pour limiter les dégâts économiques persistants causés par la crise actuelle.

Les pouvoirs publics doivent continuer de fournir des compléments de revenus, en accordant de manière ciblée des transferts monétaires, des subventions salariales et des allocations chômage.

Pour éviter les faillites à grande échelle et veiller à ce que les travailleurs puissent retrouver un emploi productif, il convient, lorsque c’est possible, de continuer à soutenir les entreprises vulnérables mais viables, au moyen de reports d’impôts, de moratoires sur le service de la dette et d’injections de capitaux sous la forme de prises de participation. »

Le FMI appelle à des prises de participation des États dans les entreprises ! Quel est le sens de cette démarche ? C’est facile à comprendre. Les interventions étatiques dans l’économie capitaliste de l’année 2020 ont des précédents très clairs : le New deal américain, le Fascisme italien, le National-socialisme allemand, l’Austro-fascisme, le Franquisme, etc.

Les chiffres des interventions étatiques dans l’économie donnent le tournis ; du point de vue bourgeois, c’était la seule chose à faire. Le FMI résume cela ainsi :

« Les pouvoirs publics ont pris des mesures exceptionnelles qui ont stabilisé les marchés, rassuré les investisseurs et préservé le flux de crédit en faveur de l’économie mondiale. Surtout, ces mesures ont permis d’éviter que le ralentissement de l’activité économique et le décrochage des marchés financiers ne s’entretiennent mutuellement dans un cercle vicieux destructeur. »

En fait, lors de la première crise générale du capitalisme, les États étaient particulièrement centralisés en raison de la guerre mondiale, cependant les gouvernements étaient technocratiques. Ils n’ont pas su pour autant prendre des mesures suffisantes pour faire face à ce qui arrivait.

Le paradoxe pour la seconde crise générale du capitalisme, c’est que comme justement les États étaient moins centralisés, ils ont eu peur d’être débordés dans leur capacité d’intervention et ils ont sorti le carnet de chèques. Ils n’ont pas réfléchi à comment sortir de la crise, comme en 1918, ils ont senti qu’il fallait geler la situation le plus possible.

Or, cela signifie que l’État a non seulement soutenu les capitalistes, mais qu’il les a en partie remplacés. C’est très important comme aspect, car cela correspond à la crise générale du capitalisme, où la bourgeoisie et l’État s’assemblent littéralement.

Dans son constat sur le monde d’octobre 2020, le FMI présente la dimension de cette intervention en mode soutien + remplacement :

« Les sombres chiffres qui accompagnent la récession liée à la COVID-19 auraient été bien pires si l’intervention massive des pouvoirs publics n’avait pas empêché une chute plus forte encore de l’activité.

Comme il est indiqué dans l’édition d’octobre 2020 du Moniteur des finances publiques (Fiscal Monitor), les mesures exceptionnelles en matière de recettes et de dépenses annoncées jusqu’ici dans les pays avancés représentent plus de 9 % du PIB, auxquels il faut ajouter 11 % supplémentaires sous diverses formes d’appui à la liquidité, dont des injections de fonds propres, des achats d’actifs, des prêts et des garanties de crédit.

Dans les pays émergents et les pays en développement, la riposte est de moindre ampleur, mais elle reste considérable : elle représente quelque 3,5 % du PIB sous forme de mesures budgétaires exceptionnelles et plus de 2 % sous forme d’appui à la liquidité. »

Il va de soi que, systématisées et d’ampleur immense puisque touchant tous les pays impérialistes, ces interventions représentent un capital énorme.

Les États capitalistes ont ainsi déversé pas moins de 12 000 milliards de dollars pour chercher à compenser les effets de la crise dans le domaine économique et social. Ce chiffre est énorme. On le comprend d’autant mieux si on voit que, en 2020, la dette publique mondiale sera de peu ou prou 100 % du PIB.

Les États capitalistes ont ainsi déversé pas moins de 12 000 milliards de dollars pour chercher à compenser les effets de la crise dans le domaine économique et social. Ce chiffre est énorme. On le comprend d’autant mieux si on voit que, en 2020, la dette publique mondiale sera de peu ou prou 100 % du PIB.

Un an de capitalisme à l’échelle mondiale : tel est le retard pour les États. Et ce n’est pas fini, le FMI a par exemple prêté 280 milliards de dollars et est prêt à prêter encore 720 milliards de dollars. C’est un arrosage d’argent magique pour tenter de colmater les brèches.

Cependant, un an, ce n’est plus rattrapable. Il faudrait que toute l’État fonctionne pendant un an, sans rien utiliser, user, sans verser aucun salaire, sans toucher à rien… tout en récoltant ses fonds habituels pour rembourser ce qui est dû.

Et il en va de même pour les entreprises, et il en va de même pour les particuliers. Le capitalisme, en 2020, c’est trois PIB de dette, c’est 230 000 milliards d’euros.

Il faudrait une croissance vertigineuse de la part du capitalisme pour rattraper le niveau de cette dette. Il faudrait en fait quadrupler les résultats de l’économie capitaliste pendant une année. Il va de soi que ce n’est possible.

L’ampleur de la dette fait que c’est Charles Ponzi qui dirige désormais le capitalisme – un capitalisme par définition non dirigeable, non organisable. Charles Ponzi (1882-1949) est célèbre pour son escroquerie pyramidale. Initialement, il comptait acheter en masse en Europe des Coupon-réponses internationaux, sorte de timbres-poste internationaux, et les changer aux États-Unis, encaissant la différence due à l’effondrement des monnaies en Europe due à la première crise générale du capitalisme.

Pour cela il avait besoin d’argent et il annonçait en emprunter à un haut taux. Très vite, le coup des Coupon-réponses passa à la trappe et Charles Ponzi remboursa avec des emprunts faits. Les hauts taux amenèrent toujours plus de prêteurs et Charles Ponzi, pendant toute une période, remboursa réellement au moyen de ces nouveaux prêteurs, pour gagner en crédibilité.

Ici, l’argent remboursé ne l’est qu’au moyen d’autres emprunts, le but étant d’amasser toujours plus : le taux d’intérêt élevé et la confiance amènent toujours plus de prêteurs et il s’agit de s’enfuir avec le magot avant que la pyramide ne s’effondre.

Charles Ponzi n’a rien inventé ici, mais il a été fameux dans son opération ayant tenu une année et l’expression pyramide de Ponzi est resté.

Charles Ponzi pompa l’équivalent de pratiquement 200 millions d’euros tant à des ouvriers qu’à des grands bourgeois ; lorsque Bernie Madoff mena une opération similaire dans les années 2000, à hauteur de plusieurs milliards de dollars, aucune institution financière de Wall Street ne lui fit par contre confiance, se doutant que quelque chose n’allait pas.

Ce qu’on a désormais, avec la seconde crise du capitalisme, ce sont les États des pays impérialistes comme Charles Ponzi. Forcément, les États sont crédibles. Cependant, ils ne peuvent que se retrouver dans la même situation, rattrapés par les dettes à rembourser. Ils n’auront pas le choix : ils devront assumer la tendance à la guerre, alors que de toute façon leur intervention accrue a amené un rapprochement complet avec les monopoles.

Cela est une arrière-pensée de toutes façons déjà présente. Personne ne pense que la dette sera remboursée. Le cynisme a littéralement explosé dans le camp bourgeois et même si ce n’est pas dit ouvertement, il est sous-entendu que l’on va vers une période de déchirures des rapports internationaux.

De toutes manières, la thèse que l’économie va se relancer et que la croissance épongera les dettes ne tient pas. Si on prend le confinement en France, près de 70 % du surcroît de l’épargne ont été faits par 20 % des ménages, et même la moitié par 10 %. Cela signifie que le capital est présent en masse, mais qu’il n’est pas dans les mains des masses.

Comment peut-on alors espérer une relance générale, si seule une minorité possède la majorité du capital et l’utilise, forcément, de manière parasitaire ? Le Conseil d’analyse économique, un « think tank » gouvernemental, dit lui-même de l’incapacité des masses à consommer :

« Elle suggère qu’un soutien beaucoup plus franc aux ménages les plus modestes, plus exposés aux conséquences économiques des mesures sanitaires, va très rapidement s’avérer nécessaire. »

Le capitalisme n’a pas la surface pour répondre à la crise. Il se précipite vers son effondrement. Ce n’est toutefois pas une crise de la « consommation ». On connaît la réponse du PCF révisionniste, avec la théorie de Paul Boccara d’une « suraccumulation de capital » : il suffirait de nationaliser pour placer le capital dans la bonne direction et le socialisme apparaît comme miracle dans le cadre d’un « capitalisme monopoliste d’État » conquis par les élections.

On élève le niveau de vie en augmentant les moyens des masses et la consommation reprenant, l’économie « purifiée » de la finance reprend. C’est là ne rien comprendre au développement du capitalisme qui n’est pas une « économie » avec une production et une consommation, mais un mode de production où tout est inter-relié.

Seule l’expropriation des grands capitalistes en tant que telle permet d’arracher les forces productives et de les transformer de manière adéquate. Cela se voit d’ailleurs très bien avec la crise sanitaire, le covid-19 ayant déjà été amené la mort d’un million de personnes.

Suffirait-il de nationaliser les restaurants pour les sauver ? Pas du tout, c’est toute la société qu’il faut réorganiser, toute l’économie, sinon rien ne peut tenir.

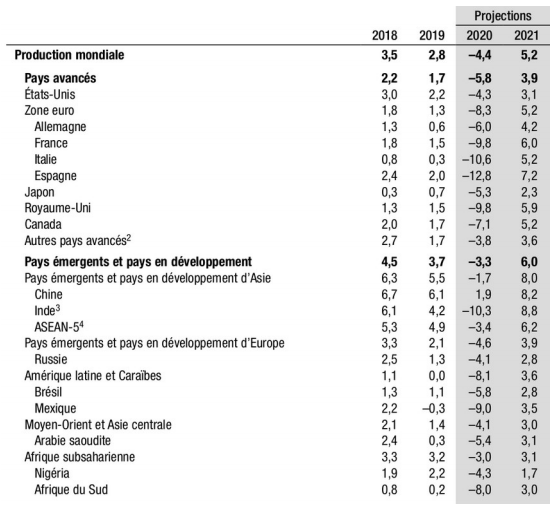

Le FMI le constate lui-même dans ses analyses d’octobre 2020 :

« Même en 2021, la production devrait rester inférieure aux chiffres de 2019, aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents et dans les pays en développement, à l’exception de la Chine, dont la production devrait augmenter cette année par rapport à 2019. »

C’est tout à fait la même chose que lors de la première crise générale du capitalisme. On sait déjà qu’en 2020 et qu’en 2021, la production a reculé par rapport à 2019. Le capitalisme recule – or, il ne peut pas reculer de par ses fondements d’une accumulation du capital ininterrompu et universelle. Cela est d’autant plus vrai que les taux de profits avaient déjà atteint un haut niveau.

On va vers une véritable désarticulation du mode de production capitaliste, le FMI cherchant à chiffrer cela – en le définissant différemment bien sûr, comme « séquelles », troubles, dérangements momentanés, etc. – évalue cela de la manière suivante :

« Il est probable que cette crise laissera des séquelles à moyen-long terme : en effet, les marchés du travail mettent du temps à se rétablir, l’incertitude et les problèmes de bilans freinent les investissements, et la perte d’apprentissage scolaire déprécie le capital humain.

Après son rebond prévu en 2021, la croissance mondiale devrait progressivement ralentir pour s’établir autour de 3,5% à moyen terme.

Les pertes de production cumulées par rapport à la trajectoire prévue avant la pandémie devraient passer de 11 000 milliards de dollars entre 2020 et 2021 à 28 000 milliards entre 2020 et 2025. »

Un capitalisme en expansion peut-il se passer de 28 000 milliards dans son développement, en sachant que ces milliards permettaient un nouveau développement ? Il va de soi que non.

Et même si on enlève les 12 000 milliards déversés par les États, cela en faut 16 000 qui auront disparu. C’est irrattrapable.

C’est en saisissant de manière adéquate la contradiction villes-campagnes qu’il a été possible de lire comment l’émergence du virus SARS-CoV-2 relève du mode de production capitaliste lui-même, en raison des déséquilibres provoqués dans la Biosphère.

Le processus a d’ailleurs commencé dès la domestication des animaux, mais s’est accéléré avec les élevages industriels, le premier exemple de masse particulièrement meurtrier étant la grippe dite espagnole, partant d’un élevage américain.

Cela apparaît comme incompréhensible pour la bourgeoisie, qui n’a d’yeux que pour l’accumulation et pour qui la crise sanitaire est une sorte de catastrophe naturelle, l’équivalent d’un météorite tombé par hasard sur la planète. Il y a ainsi incompréhension du virus et des blocages pour en saisir la nature, mais surtout on comprend que tout continuera comme avant et que d’autres virus apparaîtront de manière similaire.

Plus le covid-19 se maintient comme maladie, plus il reflète d’ailleurs cette contradiction et pose clairement, de manière matérielle, la contradiction entre le mode de production capitaliste tel qu’il existe et la vie sur la planète.

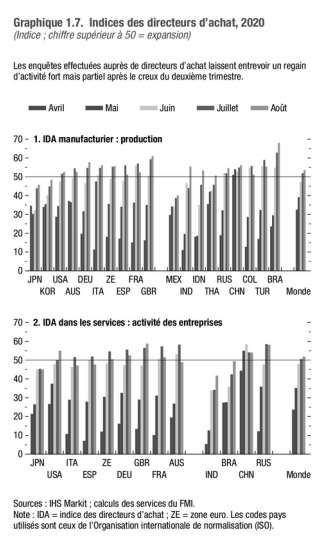

Les observateurs au service du capitalisme saisissent bien qu’il y a un problème et sont en panique ; le FMI, en octobre 2020, définit ainsi l’ampleur de la question :

« Les perspectives demeurent extrêmement incertaines, et les prévisions pourraient être révisées à la hausse comme à la baisse.

La résurgence du virus entraîne le retour à des mesures de confinement localisées. Si cette tendance s’aggrave et que les perspectives de traitements et de vaccins s’éloignent, l’activité économique paiera un lourd tribut, qui pourrait être encore alourdi par de graves perturbations sur les marchés.

La multiplication des restrictions au commerce et aux investissements, dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, pourrait enrayer le redressement de l’activité.

À l’inverse, le tableau économique pourrait nettement s’éclaircir si des tests, des traitements et des vaccins devenaient disponibles sous peu dans un grand nombre de pays ; la mise en place rapide et généralisée de mesures de relance économique pourrait également jouer un rôle positif. »

On voit bien que le capitalisme cherche à répondre lui-même à la crise sanitaire, comme si c’était un agresseur venu d’ailleurs, un agent étranger à un organisme sain. Une telle conception est totalement idéaliste.

Il va de soi que la question de la seconde crise générale du capitalisme implique que l’intervention de l’État ne peut pas reculer. Il ne s’agit pas seulement que la crise sanitaire se prolonge et touche en particulier les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés, de l’art et des spectacles, ou encore les commerces (tant de gros que de détail).

Car la seconde crise générale du capitalisme implique un saut qualitatif dans l’intervention étatique. L’État modifie ses interventions, en élargissant la panoplie de celles-ci et en leur donnant davantage de densité.

Le FMI salue cela ainsi, montrant qu’il exprime les intérêts monopolistes et n’est pas du tout la voix d’un « néo-libéralisme » qui relève de la fiction réformiste.

« Outre leur envergure impressionnante, le côté novateur des mesures prises par les pouvoirs publics a aussi contribué à une amélioration de la confiance.

Parmi ces nouvelles initiatives, citons le plan de relance post-pandémie de l’Union européenne, doté de 750 milliards d’euros, dont plus de la moitié est constituée de dons, ainsi qu’une vaste gamme de politiques de type « bouée de sauvetage » prises dans le monde entier : des transferts en espèces et en nature en faveur des entreprises et ménages touchés ; des subventions salariales pour maintenir l’emploi ; l’élargissement de la couverture de l’assurance chômage ; des moratoires fiscaux ; et des initiatives réglementaires visant à assouplir les règles de classification et les exigences de provisionnement pour les prêts improductifs des banques, de même que l’activation de volants pour aider à absorber les pertes.

Dans les pays avancés, les banques centrales ont diversifié et étendu leurs opérations d’achat d’actifs et leurs mécanismes de réutilisation de prêts, soutenant ainsi l’octroi de crédits à une grande variété d’emprunteurs.

La Réserve fédérale américaine a également annoncé des changements dans sa stratégie de politique monétaire, passant à terme à une cible d’inflation souple de 2% en moyenne. Les ripostes des banques centrales des pays émergents ont combiné des baisses de taux d’intérêt, de nouveaux mécanismes de réutilisation de prêts et, pour la première fois dans de nombreux cas, des achats d’actifs. »

Ces mesures ne sauraient être temporaires, pour deux raisons. Déjà, car l’incendie continue et se prolongera pendant au moins une année selon les prévisions bourgeoises elles-mêmes, ce qui implique la structuration d’un appareil administratif-politique pour gérer ces mesures.

Ensuite, car cet appareil une fois mis en place deviendra l’outil des monopoles et il ne sera certainement pas mis de côté.

La relance du mode de production capitaliste à la suite de l’effondrement du social-impérialisme soviétique a amené un élan généralisé. Si en 2002, le quart de la population mondiale vivait avec moins de 1,9 dollar par jour, en 2018 la proportion était tombée à 12%.

Cette évolution va se transformer en son contraire avec la crise générale du capitalisme.

L’élan va devoir servir le maintien du capitalisme lui-même, les pays impérialistes exerçant une pression toujours plus grande pour maintenir leur position ; la précarité du mode de vie de la majorité des gens sur la planète – sans protection sociale ou bien avec une envergure très faible, avec parfois une rémunération journalière – va démanteler les avancées faites.

La question est alors celle de la Chine, pays dont le niveau de croissance a été amoindri seulement. Son avancée, alors qu’elle veut être une superpuissance, contraste totalement avec les pays impérialistes et en particulier la superpuissance américaine dominante. L’accélération de la compétition est inévitable.