A Kiev, où siégeait le métropolite grec, il était plus difficile de se livrer à pareille manifestation. Pourtant, non loin de la ville, à Vychgorod, antique résidence favorite des princes de Kiev, un temple fut construit à Boris et Gleb, où l’on transporta en grande pompe les reliques des premiers saints de la Russie. En mémoire de cet événement, une fête fut instituée à laquelle s’attachait un sens politique profond. L’église de Boris et Gleb à Vychgorod occupait la première place parmi les lieux saints de Kiev. Ce n’est pas sans raison que Vladimir Vladimirovitch de Galicie, arrivant à Kiev avec Iouri Dolgorouki, se rendit tout d’abord à Vychgorod : « … Il alla à Vychgorod adorer les saints martyrs ; et après avoir adoré les saints martyrs il se rendit à Sainte-Sophie » ainsi reléguée au second plan. On éleva à ces mêmes saints des églises au bord de l’Alta, sur l’emplacement où périt Boris, à Péréïaslav-la-Russe, Rostov, Tchernigov, Riazan, Pskov, Grodno, Polotsk, Mourom et dans d’autres villes. Six fois par an, à différentes occasions, on commémorait leur souvenir.

Il est intéressant de noter que quelques années après l’exaltation de Boris et Gleb en Russie, leur culte s’établit également en Bohême : une chapelle particulière leur fut dédiée au monastère de Sozava. Entre les deux peuples slaves un nouveau lien culturel et politique était créé.

Le monastère Petcherski, ce foyer de la culture nationale, fit écho à « la grande fête de la terre russe » en écrivant la vie des premiers saints russes. Cette tâche fut confiée au moine Nestor, l’écrivain le plus éminent dont disposât le monastère.

L’opiniâtreté des Grecs à faire obstacle à l’aspiration du peuple russe se conçoit parfaitement. Mais on comprend aussi que les Russes n’aient pas déposé les armes, aient continué la lutte.

Depuis longtemps déjà l’idée avait été très nettement exprimée dans le Panégyrique de Saint Vladimir que le prince Vladimir et sa mère Olga valaient bien l’empereur Constantin et sa mère Hélène, et qu’ils étaient tout aussi dignes d’être canonisés. Cette idée fut reprise par le célèbre, l’incomparable Illarion, qui la développa du haut de la chaire du métropolite après qu’il l’eut occupée. Les Grecs relevèrent le défi.

L’atmosphère qui s’était créée en Russie autour de cette question suggéra aux Grecs et à leurs partisans la tactique à suivre. Ils comprenaient fort bien qu’on ne pouvait s’en tenir à des interdictions pures et simples là où les hommes savaient penser par eux-mêmes et étayer leurs idées d’arguments sans réplique. Il fallait user des mêmes armes, se préparer à la riposte. Un pamphlet parut, dirigé contre la mémoire de Vladimir, où l’auteur s’attachait à prouver que celui-ci avait été un débauché qui ne reculait devant rien pour satisfaire ses caprices. Non content d’entretenir des harems, il avait déshonoré Rognéda pour la délaisser ensuite. Il avait agi de même avec la fille du prince de Korsoun, qu’il donna ensuite pour femme à l’un de ses compagnons. Et ce même Vladimir exigea pour épouse la sœur de l’’empereur de Byzance à laquelle il promit faussement le mariage, et que seul un miracle sauva du déshonneur : une maladie des yeux obligea Vladimir à faire un retour sur lui-même et à respecter sa promesse. Drôle de candidat à la canonisation, que des circonstances difficiles, non sa bonne volonté, avaient amené au baptême. Etait-ce là le Constantin russe ?

Les Grecs essayèrent encore de parer un autre coup dirigé contre eux par le monastère Petcherski. Nestor avait composé sa Légende de Théodose1 où il s’appliquait à démontrer qu’il convenait de canoniser l’apôtre russe Théodose. En réponse à cette proposition que les Grecs ne pouvaient accepter, ceux-ci firent paraître une vie d’Antoine où les mérites de Théodose étaient éclipsés par ceux d’Antoine, créature des Grecs. Ils y soulignaient les services exceptionnels rendus à l’enseignement chrétien en Russie par le monastère grec du mont Athos2, au nom duquel aurait agi Antoine. Ce serait lui le véritable fondateur du monastère Petcherski ; lui, et non Théodose, qui aurait donné au monastère la règle grecque ; lui qui aurait jeté les fondements de l’église de pierre et des cellules ; lui qui, même après sa mort, continuerait miraculeusement à veiller sur le couvent. Bref, le monastère Petcherski serait l’œuvre des Grecs.

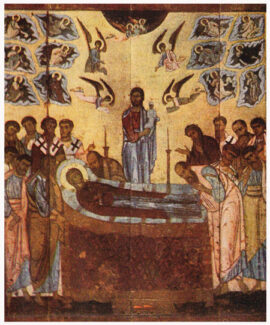

« L’Assomption ». Icone du monastère de la Dîme, à Novgorod (XIIe-XIIIe siècles).

Cette manœuvre des Grecs n’éveilla aucune sympathie parmi les Russes et sombra bientôt dans l’oubli. Mais des faits incontestables de la vie d’Antoine, les moines de Petcherski tirèrent une autre conclusion. Si le monastère d’Athos, qui avait pris une part si considérable à l’implantation de la culture en Russie, était directement subordonné à l’empereur et non au patriarche, le monastère Petcherski devait, lui aussi, obéir au prince de Russie et nullement au métropolite grec.

Malgré ses attaches avec Byzance, le prince Vsévolod était un Russe ; comme tel il ne pouvait rester indifférent aux aspirations de ses compatriotes. Vers la fin de son règne, Ivan, supérieur du monastère Petcherski, obtint de Vsévolod qu’il montrât quelque bienveillance pour son couvent : le prince autorisa le transfert des reliques de Théodose dans l’église de pierre ; toutefois ni lui, ni aucun membre de sa famille n’assista à la cérémonie.

Dans sa chronique, Ivan décida de dire quelques mots à la décharge de Vsévolod, décédé à cette époque : malade et décrépit, ce n’était plus lui qui dirigeait les affaires, mais la partie la plus jeune de sa droujine. Il est bien évident que, de part et d’autre, on n’était point parvenu à se comprendre.

Quand Sviatopolk Iziaslavitch, hostile aux Vsévolodovitchs3, monta sur le trône, Ivan qui s’était élevé contre lui, fut arrêté et déporté à Tourov, fief héréditaire du prince.

Malgré tous ses défauts de caractère et ses écarts de conduite, Sviatopolk avait une qualité à laquelle le monastère Petcherski, et en particulier Nestor, ne pouvait manquer d’applaudir : Sviatopolk était un partisan de cette tradition russe qui, tel un feu sacré, était vivante dans l’antique monastère. Cette sympathie de Sviatopolk pour Petcherski s’aviva au conflit qui le mit aux prises avec le métropolite Nicolas (1096-1101), puis avec son successeur Nicéphore (1104-1121) ; Sviatopolk se décida enfin à faire ce qu’attendaient depuis longtemps les patriotes russes : il autorisa la canonisation, partielle il est vrai, de Théodose. Sviatopolk ne fut pas non plus étranger à l’élévation du supérieur du monastère au rang d’archimandrite. Ces quelques faits connus de nous ont beau être fragmentaires, on y sent battre le pouls accéléré de la vie sociale.

A la même époque, Nestor se préparait dans sa cellule à composer le célèbre ouvrage historique qui bientôt lui fut officiellement confié.

Il avait de sa tâche une idée très large. Il remania et acheva l’œuvre de ses prédécesseurs, dont il élargit considérablement le cadre chronologique ; il fit une place importante au prince Sviatopolk, atténuant les tâches et mettant en relief l’œuvre positive de ce dernier. Car il était sans aucun doute reconnaissant à Sviatopolk de ses bonnes dispositions pour le monastère Petcherski, et de l’appui qu’il accordait à son programme.

Nestor paya cher ses sympathies pour Sviatopolk quand, après la mort de ce dernier, le pouvoir passa à son ennemi, Vladimir Monomaque.

Celui-ci différait sur bien des points de son devancier. C’était déjà un vieillard de soixante ans lorsqu’il monta sur le trône. Il avait reçu une éducation brillante pour l’époque ; il possédait une longue expérience de la guerre et des affaires internationales ; il connaissait les hommes qui l’entouraient et il savait aussi les besoins du peuple. Son plan d’action, fondé sur un calcul très strict des possibilités, était d’un politique avisé qui ne prend pas ses désirs pour la réalité. Au prix de compromis indispensables, il atteignit son but : sauver l’Etat russe d’une désagrégation complète.

Les princes régnants aux tendances particularistes purent légitimement résider dans leurs fiefs à condition de reconnaître la suzeraineté du prince de Kiev, vivant symbole de l’unité de la Russie.

Très averti des différentes tendances politiques dont les conflits s’étaient aggravés au cours des dernières années du règne de Sviatopolk et qui s’étaient violemment manifestées aussitôt après sa mort, Monomaque n’approuvait nullement l’activité déployée par les moines de Petcherski, celle de Nestor en particulier.

La rédaction de la chronique fut confiée à Sylvestre, supérieur de Mikhailovski-Vydoubitski, monastère familial des Vsévolodovitchs. Il devait non seulement poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs, mais encore la remanier sur les indications de Vladimir Monomaque lui-même. Décision qui traduisait la défiance du prince pour Nestor et son couvent. L’orientation que Nestor avait mise à la base du travail de toute sa vie se trouvait ainsi condamnée. C’était une mesure qui, par ses conséquences, dépassait le monastère Petcherski, dépassait Kiev. Elle intéressait toute la Russie. Il fut même pendant longtemps interdit de prononcer le nom de Nestor qu’on retrancha du livre qui pourtant était bien à lui. Il ne put désormais être mentionné que sous le pseudonyme du « moine du monastère de Théodose, à Petcherski ». Et il s’écoula beaucoup de temps avant que le nom de Nestor put réapparaître et retentir dans le monde entier.

C’est dans ces conditions que naquit le premier ouvrage systématique sur l’histoire de la Russie. Les difficultés que ses auteurs eurent à surmonter montrent qu’ils en comprenaient toute la portée. Ils luttèrent pour chaque idée, car aucune ne leur était indifférente.

Si nous considérons que, parallèlement à cette ligne fondamentale de l’historiographie russe, il en existait d’autres ; que Novgorod, la Galicie, Péréïaslav avaient également leurs annales ; que des religieux (dans les monastères et dans chaque évêché) et des laïcs (à la cour du prince) écrivaient des chroniques, on comprendra l’intérêt considérable que toutes les parties de la Russie portaient à leur histoire.

On a beaucoup écrit depuis, mais l’ouvrage de Nestor n’en est pas moins resté à la base de tous les travaux historiques qui ont suivi. Le Récit des temps passés est une des œuvres du génie humain à laquelle s’attache un intérêt permanent. Il fut lu avec une émotion profonde dès sa parution ; et aujourd’hui encore il ne laisse personne indifférent.

Maintes fois réédité en Russie, le Récit des temps passés a été également imprimé et traduit à l’étranger. Herberstein en a cité des fragments ; une traduction en allemand en fut faite à Göttingen en 1771 (Schlözer, t. I, p. XXI) ; il fut publié en latin à Vienne par Miklosic en 1860. A la même époque Kotkowski en donnait à Kiev une nouvelle édition accompagnée d’une traduction en polonais. Le Récit fut traduit en allemand à Berlin par Josef Miller, en 1812 ; en français à Paris par Louis Paris en 1834 ; en suédois à Helsingfors en 1849 ; en tchèque à Prague par Jaromir Erben en 1864 ; en danois à Copenhague par Smith en 1859. En 1868, Louis Léger traduisit en français une partie de la chronique, en appendice à sa thèse de doctorat La Chronique dite « de Nestor ». La traduction complète parut en 1884. La même année paraissait à Lvov une version latine de K. Loutchakovski. Enfin, le Récit a été traduit en anglais par S. Cross en 1930.

Comment expliquer un intérêt aussi vif et aussi durable pour un ouvrage composé à Kiev il y a neuf cents ans ? Comment expliquer l’influence exceptionnelle qu’il a exercée par la suite sur les historiens, russes ou non, de la Russie ? Car on sait que ni Karamzine, ni Soloviev, ni Klioutchevski n’ont pu s’écarter du schéma tracé par le Récit. Et à vrai dire, nous n’avons, nous non plus, aucune raison de nous en écarter beaucoup.

Pour le lecteur des XI-XIIe siècles, c’était un récit vivant où il apprenait à connaître la Patrie, son passé et son présent, les grands travaux des générations antérieures, dont la formation d’un puissant Etat avait été le couronnement. Pour nous, c’est la source où nous puisons nos connaissances sur le passé de la Russie, source unique en son genre, qui nous donne une image incomplète peut-être, mais cohérente, véridique et suivie de cette période ancienne de l’histoire russe.

La Russie ne vivait pas isolée ; elle a grandi, s’est fortifiée et a conquis sa place dans l’histoire en contact permanent avec les autres peuples. Les premiers historiens devaient nécessairement s’attacher à préciser ces rapports, qui étaient aussi une partie de la vie russe. D’où l’intérêt si général qui s’attache à « Nestor » (ce nom étant ici employé dans un sens collectif). L’histoire de l’Etat kiévien occupant une place importante dans l’histoire universelle, le livre écrit par un Kiévien sur son pays ne pouvait, ne peut manquer aujourd’hui encore, de retenir l’attention de l’historien de n’importe quel pays d’Europe ou d’Asie.

Ce qui frappe d’abord, c’est la façon très large dont il pose la question : quelle est la place de la Russie dans l’histoire ? Nestor commence par situer les Slaves parmi les autres peuples du monde, pour en venir ensuite aux Slaves orientaux.

Après avoir exalté la communauté slave et convié les Slaves à réaliser par la langue et par l’écriture leur union culturelle, et cela à un moment des plus critiques pour eux (l’empire morave fut détruit par les Hongrois au début du X siècle, le royaume bulgare par Byzance au début du XIe, alors que les Slaves polabes et baltes cédaient à la pression allemande et, en même temps que les Tchèques et les Polonais, embrassaient le catholicisme), Nestor se hâte de passer à l’objet essentiel de ses recherches : les destinées du peuple russe.

Il connaît fort bien la géographie de son pays. Il délimite nettement le territoire où il va peindre la vie de ses compatriotes, mais il concentre son attention principalement sur cette période de leur histoire où est apparue la dynastie nouvelle des Rurikovitchs.

Cette dynastie a arraché le peuple russe et de nombreux peuples non russes à leurs « dissensions » ; « à grand ahan » elle a fait d’eux un Etat ; et à présent que les « dissensions » déchirent de nouveau la Russie, c’est elle encore qui doit sauver l’unité politique compromise. Cette idée pénètre toute la littérature, alors et par la suite ; elle trouvera sa plus haute expression dans le Dit de la troupe d’Igor.

Fierté du passé, appréhension de l’avenir, appel à défendre l’intégrité de la Patrie ces idées dont s’inspire le Récit témoignent de la maturité politique de ses auteurs et de ceux pour qui il fut écrit.

Un Russe instruit des XIe-XIIe siècles devait connaitre parfaitement le russe littéraire et savoir interpréter les dogmes chrétiens, posséder quelques notions de logique (tout cela constituait le « dokhtorskoïé iskousstvo »), mais encore et surtout connaître à fond l’histoire de son pays. Nous en avons maintes preuves : les membres du haut clergé, les princes, les boyards, les écrivains et les poètes, tous connaissent l’histoire de la Russie. Illarion est parfaitement informé dans ce domaine. Et l’on est confondu de trouver chez l’auteur du Dit de la troupe d’Igor des connaissances aussi abondantes en histoire, une compréhension aussi profonde des événements.

Où ont-ils étudié ? Où ont-ils puisé leurs connaissances ?

Dans le Récit des temps passés, ou des débuts de la terre russe. A Galitch, au pied des Carpathes, ou à Novgorod-la-Grande, à Vladimir-en-Volynie ou à Vladimir-sur-la-Kliazma, ou encore dans le lointain Tmoutarakan, partout où vivaient des Russes, c’est par ce livre qu’ils avaient conscience d’appartenir à une même communauté nationale et culturelle ; qu’ils apprenaient à honorer et à aimer son passé, à être fiers des ancêtres qui avaient su, au prix de leur sang, sauvegarder l’indépendance de la Patrie.

Le flambeau allumé à Kiev au XIe siècle en l’honneur de la Russie n’a cessé depuis d’éclairer sa route.

Ce n’est point par hasard que Vladimir Monomaque, l’une des figures les plus saillantes et les plus caractéristiques de la Russie de Kiev, prit à la composition de ce célèbre ouvrage une part si directe.

Outre qu’il portait à l’histoire de son pays un vif intérêt, il avait une intelligence très nette de son époque et une idée bien arrêtée de la voie où devait s’engager la Russie. Conscient de la portée politique d’un pareil livre, Vladimir Monomaque savait fort bien ce qu’il importait d’y souligner, quelle était l’idée essentielle qu’il fallait y mettre. De plus il aimait les lettres, où lui-même n’était pas un profane. Que de goût, que de talent dans la lettre qu’il écrivit à son cousin et ennemi juré, le prince Oleg Sviatoslavitch de Tchernigov !

Le souvenir de tristes événements assombrit cette lettre. Oleg Sviatoslavitch n’était pas seulement partisan d’un régime politique nouveau que Monomaque ne pouvait admettre ; il n’était pas seulement l’ennemi de Monomaque luttant pour l’intégrité de l’Etat kiévien ; il était aussi responsable de la· mort d’un des fils de Monomaque, tué dans un combat qu’il lui avait livré.

Le frère du mort avait proposé à son père Vladimir Vsévolodovitch de mettre fin aux hostilités et de se réconcilier avec Oleg dans l’intérêt supérieur de l’Etat. « Réconcilions-nous et humilions-nous écrivait-il à son père…mais ne conduisons pas la Russie à sa perte. » N’était-ce pas la devise même de Vladimir Monomaque ? C’est avec un empressement sincère qu’il répondit à cet appel. « Malheureux que je suis, moi qui ai tant souffert ! » : ainsi commence sa lettre. Méditant sur la fragilité des choses de ce monde, il écrit : « Que sommes-nous ? De misérables pécheurs. Vivants aujourd’hui, nous mourrons demain aujourd’hui glorieux et honorés, nous serons demain dans la tombe sans mémoire, tandis que d’autres se partageront déjà ce que nous aurons pu rassembler. »

Puis il parle de la mort de son fils. « Quand on tua mon enfant sous tes yeux, quand tu vis son sang couler et son corps défaillant, telle une fleur qui se fane, tel un agneau qu’on immole, debout auprès de lui et descendant en toi-même (sans doute as-tu pensé) : Malheur à moi ! Qu’ai-je fait ? Sans égards pour sa jeunesse et suivant les voies tortueuses de ce monde, je suis tombé dans le péché et j’ai fait couler les larmes de son père et de sa mère. » Vladimir propose à son cousin de se repentir devant Dieu et de se réconcilier avec lui ; il demande qu’on lui renvoie la jeune veuve de son fils, car elle est innocente, « il n’y a en elle ni bien ni mal ». Vladimir veut la serrer sur son cœur, et pour chansons de noces, pleurer son mari tué. Et il poursuit : « Pour mes péchés, je n’ai vu ni son mariage ni sa joie. » « Pour l’amour de Dieu, laisse-la venir à moi au plus vite en même temps que ton premier ambassadeur : nous pleurerons ensemble, je l’assoirai auprès de moi, et elle restera inconsolable, comme une tourterelle sur une branche desséchée. Quant à moi, je trouverai ma consolation en Dieu. Ainsi ont fait nos ancêtres et nos pères. »

Et pour terminer, il reprend la pensée du début : « Je ne veux pas de mal, je ne veux que du bien à mes frères et à la terre russe. »

C’est cette idée fondamentale que Vladimir Monomaque développa dans l’ouvrage qu’il écrivit sous forme d’instructions à ses enfants. Il savait du reste que ceux-ci ne seraient pas seuls à le lire (« mes enfants ou quiconque le lira »).

Cet ouvrage de Monomaque, écrit avec non moins de talent et de goût que la lettre, a une portée beaucoup plus vaste : les questions qu’il y traite intéressent l’Etat tout entier. On y trouve brièvement exposés les mêmes principes que dans le Récit des temps passés ; il faut combattre les guerres féodales insensées pour sauvegarder l’unité de la Russie. Au bord de la tombe, l’auteur − un vieillard − rappelle sa vie et son rôle politique. Il s’est efforcé de ne point participer aux guerres féodales, d’assurer la paix dans le pays ; il a eu à cœur la grandeur de la Russie, pour que ses ennemis ne puissent « s’enorgueillir » à ses dépens. Il n’a pas oublié non plus le pauvre dans la détresse et la veuve indigente. Guerrier, législateur, juge et administrateur : tel est ce prince, ce chef d’Etat, qui assumait une si lourde tâche.

Sylvestre, supérieur de Vydoubitski, monastère familial des Monomakhovitchs, s’est sans aucun doute maintes fois entretenu avec son prince avant de se voir confier la tâche si importante de remanier le Récit des temps passés.

Tous deux sont parfois bornés dans leurs jugements où les intérêts de la classe économiquement et politiquement la plus forte prennent trop souvent le dessus. Mais si nous tenons compte de l’époque, de la conjoncture historique, non seulement en Russie mais encore dans le reste du monde avec lequel la Russie était alors en rapports très étroits − nous devrons reconnaître que Monomaque dans ses Instructions et l’auteur du Récit des temps passés étaient bien en avance sur leurs contemporains, voyaient plus loin que nombre d’entre eux, Russes ou non. Bien que la désagrégation de l’Etat kiévien eût commencé, tout le XIIe siècle fut en Russie celui d’un progrès manifeste.