Accueil → Analyse → Culture → La culture de la Russie de Kiev

Une importance considérable s’attachait, pour la Russie, à la création d’un alphabet slave et aux traductions de livres grecs. Mais ce n’est point d’elles que date la culture russe. Car avant même l’apparition de l’écriture et même quelque temps après, une autre culture a existé qui est loin de mériter le dédain qu’on lui montre. Si l’Iliade et l’Odyssée, par exemple, ou encore le souvenir de milliers de faits relatifs à tous les aspects de la vie des peuples ; faits consignés en partie seulement par l’écriture à une époque plus tardive, ont été conservés pour la postérité, cela ne s’explique-t-il point par l’existence, dans l’histoire de chaque peuple, d’une période de culture « prélittéraire », extrêmement intéressante et digne de la plus grande attention ?

Voici ce que disait César des druides gaulois : ils sont exempts des charges publiques, y compris le service militaire et le paiement de l’impôt. Leurs études durent environ vingt ans. Ils apprennent par cœur la somme versifiée des connaissances en astronomie, en géographie, en histoire naturelle et en théologie. Ils sont tenus de transmettre leur savoir à des disciples. Ils s’interdisent l’usage de l’écriture, de peur que leur science ne devienne le patrimoine de tous, et parce qu’on oublie plus facilement ce qui est écrit1.

Sénèque le répétera quelques dizaines d’année plus tard : « Certior est memoria, quae nullum extra se subsidium habet » (Ep. 88, 28).

Il est caractéristique que la somme des connaissances apprises était exposée en vers ; en effet, les vers se gravent mieux dans la mémoire : on retient les paroles d’une chanson quand on en connait l’air.

A l’époque qui précède l’écriture, les chants tiennent lieu de l’histoire.

Le folklore qui emprunte sa matière à l’histoire se propose avant tout de perpétuer dans la mémoire du peuple le nom des héros et leurs exploits. Les vieux chants consacrent aussi une grande attention à la généalogie des héros, qui peu à peu se transforme en une chronique des événements dont tel ou tel personnage historique est le centre. Aux banquets de la cour assistaient d’ordinaire des chanteurs et des conteurs qui glorifiaient les princes et les rois ainsi que leurs ancêtres.

Le fait est général. Quoi d’étonnant si on le retrouve chez les Slaves, et notamment chez les Antes russes ?

Ce qui importe en l’occurrence, ce n’est pas seulement qu’il existait des poètes et des chanteurs puisant leurs sujets dans l’histoire ; c’est encore de savoir ce qu’ils célébraient, le sujet de leurs chants, bylines ou récits historiques. L’intérêt pour le passé de son pays, le besoin de relier le présent au passé témoignent déjà d’un certain degré de culture, de la conscience d’appartenir à un même groupement ethnique et politique.

Les premiers renseignements que nous possédons sur les conteurs antes remontent à une haute antiquité.

Pour nous borner à la Russie, outre les bylines, les chants et les contes qui nous sont parvenus parce qu’ils sont entrés dans la littérature écrite, nous connaissons les noms de plusieurs grands maîtres de cet art.

Boïan, l’illustre « rossignol du vieux temps», chantait en s’accompagnant de la gousli2 les chants qu’il composait en l’honneur des personnages historiques que leurs actions avaient rendus fameux. « S’il voulait chanter en l’honneur de quelqu’un, il lâchait dix faucons sur une troupe de cygnes… et entonnait un chant au vieux Iaroslav, au brave Mstislav … au beau Roman Sviatoslavitch. » Les cordes qui semblaient vivre sous les doigts de Boïan « chantaient la gloire des princes ». L’auteur inconnu du Dit de la troupe d’Igor, s’il se propose de chanter « d’après les bylines de ce temps, non d’après les fictions de Boïan », c’est-à-dire d’être plus concret que Boïan, qui souvent perd le fil de sa pensée, est lui aussi le chantre de grands événements et de grands hommes. Et l’on peut imaginer sans peine comment il s’acquittait de sa tâche. II ne sera nullement exagéré de dire que le chanteur déroulait sous une forme poétique devant ses auditeurs l’histoire véritable, montrant une compréhension profonde des événements, donnant une subtile caractéristique des personnages politiques, portant, sur les hommes et sur leurs actes, une appréciation motivée. Si même on admet quelque exagération, comme dans les bylines qui nous sont parvenues, la signification des événements principaux n’en était pourtant pas altérée.

Après la victoire de Daniel de Galicie sur les Iatvagues, le poètes contemporains glorifièrent celui qui en avait été le héros. Daniel et son père Roman « furent célébrés dans un chant ». « L’illustre » Mitouss, que Daniel avait fait prisonnier chez le prince de Pérémychl, refusa de chanter devant celui qui le tenait captif (« il refusa fièrement de servir le prince Daniel »). Ceci se passe, il est vrai, au XIIIe siècle, mais c’était là une tradition ancienne, restée vivante à côté de la littérature écrite. Il est non moins certain qu’on chantait de même en l’honneur d’Oleg et de Sviatoslav, et que bien auparavant des chants analogues existaient déjà.

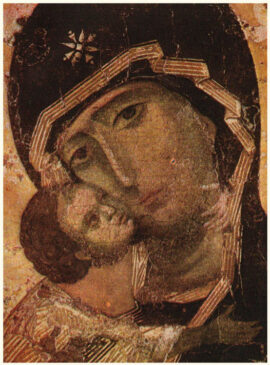

Notre-Dame de Vladimir, Icone des XIe-XIIe siècles ; faite à Constantinople.

Si les poètes composaient leurs rapsodies et les chantaient, c’est que leurs sujets passionnaient les auditeurs, c’est qu’ils savaient les intéresser aux actes de leurs héros. Ainsi s’est constituée, puis conservée l’histoire de la Russie avant l’écriture.

Nos premiers chroniqueurs ont compris toute l’importance qui s’attache à la tradition orale − chansons, contes et bylines historiques ; avec les matériaux qu’ils possédaient ils ont tenté une synthèse afin de satisfaire un besoin, tant politique que culturel, de leurs contemporains.

« La saga populaire de Kiev − écrit Klioutchevski − l’une des sources essentielles de cet ouvrage (le Récit des temps passés – B. G.), passe, tel un fil éclatant, à travers le IXe et tout le Xe siècle ; on en trouve même les traces au début du XIe siècle, dans le récit de la lutte de Vladimir contre les Petchénègues. D’après les fragments de la byline de Kiev conservés dans cet ouvrage, on est en droit de conclure que, dès le milieu du XIe siècle ; il existait dans la Russie kiévienne tout un cycle de légendes mi-historiques, mi-poétiques, dont les campagnes des Russes contre Byzance formaient la matière principale »3. Si Klioutchevski n’était sorti du cadre chronologique que nous nous sommes fixé, nous aurions ici une rectification à apporter. Mais lui-même ne déclare-t-il pas, quelques pages plus loin, que ces chants nous ont aussi conservé le souvenir de la période antérieure à Kiev de l’histoire du peuple russe ? On y perçoit « l’écho affaibli de tout un cycle de chansons slaves sur les Avars, composées dans les Carpathes » (le Dit des Obres, fin du VIe et début du VIIe siècle – B. G.).

Point n’est besoin de nous étendre sur les passages que l’on sait du Récit des temps passés, dont l’origine remonte aux chansons et aux bylines. Ils sont nombreux : la légenàe de Kiî, de Chtchek et de Khoriv, la vengeance d’Olga, les festins de Vladimir, la prise de Korsoun, les noces de Vladimir et de Rognéda, le combat singulier de Mstislav et de Rédédia, le jugement porté sur Sviatoslav, et ainsi de suite. Nos historiens de la littérature retrouvent même des traces de versification dans les épisodes de nos chroniques puisés aux sources orales. Une influence aussi directe de la poésie orale sur la prose écrite n’est pas seulement vraisemblable ; elle est aussi parfaitement naturelle.

Il faut dire qu’à une époque où l’écriture était relativement peu répandue, l’importance du poète comme historien était bien plus grande qu’elle ne le fut par la suite ; et même il fallait au poète-historien, cet illettré, incomparablement plus de talent qu’on n’en demandait au clerc chargé de consigner quelques faits isolés. Ce dernier, on le conçoit, n’avait pas à invoquer les Muses : c’est seulement à ceux qui ont l’âme haute que Jupiter dispense l’inspiration. Et pour dresser le procès-verbal des événements un homme privé de talent suffisait à la tâche.

Afin qu’on ne m’accuse point d’avancer ceci gratuitement, je citerai ces quelques lignes de la chronique franque de Sainte Amande :

687. Bataille de Testry où Pépin remporte la victoire sur les Francs.

688, 689, 690 … 701 (rien).

702. Mort du roi Hildebert.

703-707 (rien).

708. Drogon meurt au printemps.

709. Campagne de Pépin en Souabe contre Vilarius.

710. Nouvelle campagne de Pépin en Souabe contre Vilarius, etc., etc.

On tenait des notes de ce genre, en Russie également, bien avant qu’on eût entrepris d’écrire un ouvrage d’ensemble sur l’histoire du pays. C’était chose indispensable à la cour du prince, centre où venaient aboutir tous les fils du gouvernement, où se décidaient toutes les questions de politique intérieure et extérieure.

Il est difficile d’établir à quelle époque remonte cet usage.

Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il s’affirma à partir du moment où le pouvoir se renforça dans les grands centres politiques, et surtout quand Kiev devint la capitale d’un grand Etat, c’est-à-dire à partir de la seconde moitié du IXe siècle.

Les rapports se multipliaient entre la Russie et l’étranger, l’appareil et les méthodes de gouvernement se compliquaient ; aussi devenait-il de plus en plus nécessaire d’enregistrer avec précision les événements politiques. Pour faciliter la tâche il existait, ici comme en Occident, des tables chronologiques spéciales où les faits indispensables étaient notés aux dates correspondantes. Tout porte à croire que chaque prince de Kiev tenait registre de ses actions.

Dans le Récit des temps passés on trouve, ce semble, des allusions précises à cet usage.

On y relève par ailleurs la trace de résumés des événements faits aussi dans un but pratique. Il y a dans le Récit des sections spéciales : « De la mort de Sviatoslav à la mort de Iaroslav, 83 ans ; de la mort de Iaroslav à la mort de Sviatopolk, 60 ans. » Sreznevski suppose, non sans raison, qu’il s’agit d’un essai, par deux personnes différentes, de résumer les événements de Sviatoslav à Iaroslav, et de Iaroslav à Sviatopolk. Mais, d’abord, cet essai n’est pas le premier ; et ensuite, il ne constitue pas. une œuvre historique.

Ceci étant, quel a donc été le rôle des Grecs qui, au dire des uns, ont créé chez nous l’histoire écrite, alors que selon les autres, ils nous ont appris à l’écrire ?

La première opinion, que rien ne justifie et que contredisent tous les faits que nous connaissons, est à rejeter. La seconde n’est pas sans fondement ; encore faut-il préciser.

Certes, les Russes ont beaucoup appris des Grecs qui, entre autres, leur ont fait connaître les différents genres littéraires. Les Russes ont commencé très tôt à lire les chroniqueurs grecs. A cet égard la Russie a été l’élève des Grecs.

Mais ce n’est vrai qu’en ce qui concerne la forme. A une certaine étape du développement de leur culture, les Russes, à l’instar de tous les autres peuples, et sans qu’il fût besoin d’aucune influence ou action du dehors, ont éprouvé le besoin de jeter un regard en arrière, de comprendre leur passé. Ce besoin était très ancien. Il y avait jadis, pour Je satisfaire, les poètes, les chanteurs, les conteurs. Il fallait à présent écrire l’histoire de la terre natale ; c’était désormais chose possible. On trouvait des modèles de ce genre de littérature dans les traductions du grec. Le travail préparatoire était depuis longtemps achevé ; le talent et l’inspiration étaient apparus au sein du peuple russe.

Si pour enregistrer sèchement les faits, il suffisait de savoir lire et écrire, pour comprendre ces faits, pour faire entrer l’histoire de son peuple et de son Etat dans le cadre d’un système cohérent, il fallait du talent, certes, mais encore une solide instruction.

Il ne manquait pas d’hommes de talent chez les Antes. Les Grecs auraient-ils confié à un incapable le commandement de leur flotte ? Or, au milieu du VIe siècle, l’Ante Dobrogast commandait l’escadre du Pont avec le titre de tribun militaire à un moment critique de la guerre de Byzance contre les Perses. Le cas n’est pas unique, sans toutefois être très fréquent, comme bien l’on pense.

Quand donc et comment sont apparus en Russie des hommes instruits, capables d’écrire une histoire générale de leur pays ?

Nous savons que depuis Vladimir Sviatoslavitch il existait officiellement à Kiev une école de l’Etat. Après la campagne de Korsoun, Vladimir de retour à Kiev avec sa femme, sœur de l’empereur de Byzance, qu’entourait une suite de Grecs instruits, « prit aux grands leurs enfants auxquels il fit étudier les livres ».

« Etudier les livres », ce n’était pas seulement apprendre à lire et à écrire ; c’était s’instruire méthodiquement, s’initier aux sciences qu’on connaissait alors. Le Récit des temps passés fait du métropolite grec Jean II (mort en 1089) le plus grand éloge : « C’était un homme versé dans la connaissance des livres … comme il n’y en eut jamais et comme il n’y en aura plus en Russie. » Le métropolite Cyrille Ier (mort en 1233), autre personnage savant, était, toujours d’après le Récit, « très docte et rompu à l’interprétation des livres sacrés ». Le Récit parle dans les mêmes termes de deux métropolites russes : l’illustre Illarion « était un homme miséricordieux, docte et plein de piété » ; Clément « était un savant homme et un philosophe comme la terre russe n’en avait encore jamais porté ». Mais Nestor est moins élogieux pour le prince Boris Vladimirovitch : le prince « savait lire et écrire », mais il n’avait pas « étudié les livres ». Du métropolite grec Jean l’Eunuque, homme certainement très instruit, il dit : « C’était un ignorant, simple d’esprit et de langage. »

Il est évident qu’« étudier les livres », c’était s’initier aux sciences, recevoir une instruction sérieuse, du moins pour l’époque. L’écriture était connue en Russie bien avant Vladimir. Il va sans dire qu’on envoyait à l’école les enfants de haute extraction − fils des premiers droujinniki, des hommes du prince, des boyards − pour en faire non des sacristains ou même des prêtres, mais des gens instruits, des hommes d’Etat capables d’entretenir des rapports avec Byzance et les autres pays.

Les possibilités d’étudier étaient nombreuses dans les autres villes également. C’est ainsi que Théodose de Petcherski étudia dans son enfance chez « un maître », probablement à Vassiliévo ou à Koursk ; selon Nestor (qui peut-être exagère un peu) il « eut tôt fait d’apprendre le premier degré de la science », c’est-à-dire n’apprit pas seulement à lire et à écrire, mais suivit un véritable cours.

C’est une interprétation un peu différente qu’il faut donner à ces lignes du Récit des temps passés relatives à la fondation par Iaroslav d’une école à Novgorod : « Etant allé à Novgorod, Iaroslav réunit trois cents enfants de starostes et de popes pour les faire instruire. » Comme il s’agit de « fils de pope », il est à présumer qu’en l’occurrence le prince avait à cœur de préparer un clergé à la hauteur de sa tâche.

Il y avait des bibliothèques, où l’on pouvait poursuivre et approfondir ses études, mais aussi s’instruire tout seul. La règle les institua dans les monastères russes. La bibliothèque était administrée par un frère bibliothécaire. Sur son ordre les moines devaient s’y rendre à certaines heures pour lire les livres. Une partie de la communauté était occupée à les recopier. Sous Théodose il y avait, au monastère Petcherski, un moine du nom d’Illarion « habile à écrire des livres ». Nikon les reliait, Théodose lui-même prenait place, le soir, à un coin de la table et filait du fil pour coudre les volumes.

Certains moines avaient leur propre bibliothèque. Grigori, disciple de Théodose, qui n’avait rien à lui, ne pouvait pourtant s’empêcher d’acheter des livres. On se mit à les lui voler. Pour ne pas induire les voleurs en tentation, il fit don au « maître de la ville » d’une partie de ses livres, vendit l’autre, et distribua aux pauvres l’argent qu’il en retira. Mais son amour des livres persista : il se refit une bibliothèque.

Le moine Nikita apprit par cœur l’Ancien Testament ; Damian passait ses nuits à lire. Théodose encourageait la « lecture des livres ». Les manuscrits, qui s’accumulaient, étaient conservés avec soin, car ils étaient un instrument de travail indispensable pour composer les œuvres qui sortaient du monastère.

Les annalistes rapportent que Iaroslav « rassembla à Sainte-Sophie qu’il avait fait bâtir » un nombre considérable d’ouvrages.

Grand amateur de livres, il comprenait toute l’importance des bibliothèques. Son fils Sviatoslav remplit de livres ses appartements. Le prince Sviatoslav Nicolas Davidovitch (le Dévot) dépensa l’argent de son trésor à acquérir des livres dont il fit don au monastère Petcherski.

Les livres ne traitaient pas que de théologie, de même qu’on n’enseignait pas que la théologie dans les écoles de l’Etat et même dans les autres. Nous avons de bonnes raisons de croire qu’en Russie on avait adopté le programme des écoles de Constantinople. La Légende de Théodose de Petcherski − ouvrage digne de confiance, car il est de Nestor, auteur véridique − rapporte que Théodose, dans son enfance, étudia à Koursk, chez « un maître » qui ne lui enseigna pas seulement à lire et à écrire ; sous sa direction Théodose apprit tout ce qu’on enseigne au premier cours (« la grammaire »). Le terme est significatif. Cette division des études en classes de grammaire, de rhétorique, de philosophie et enfin de théologie s’est longtemps conservée dans les écoles religieuses.

Chez ce maître de province, le jeune Théodose ne put suivre que le premier cycle d’enseignement, où, nous l’avons dit, on n’apprenait pas qu’à lire et à écrire. Dans les écoles de l’Etat, à Kiev et à Novgorod, les jeunes gens suivaient, à peu de chose près, les mêmes cours que dans les écoles grecques.

On s’en convaincra en lisant la correspondance échangée entre le métropolite Clément et Thomas, prêtre de Smolensk (XIIe siècle). Thomas, fort de l’appui du prince Rostislav Mstislavitch et profitant de la disgrâce de Clément, se permit de reprocher à ce dernier (c’était ce même Clément « le Russe » dont, démonstrativement, Iziaslav Mstislavitch avait fait un métropolite), sa vanité, car il s’enorgueillissait et se faisait passer pour un philosophe, écrivant « d’après Homère, Aristote et Platon ». Sans nier qu’il lisait Homère, Aristote et Platon, Clément affirmait, pour sa défense, qu’il ne recourait à la littérature grecque que pour mieux comprendre les saintes Ecritures, car la compréhension spirituelle de ces dernières devait être mise au-dessus de leur interprétation littérale et sensible. Autrement dit, il usait de la doctrine des philosophes grecs comme d’une méthode4.

Sa connaissance des auteurs grecs (il est peu probable que Thomas lui-même les ait ignorés), Clément la devait à l’école, ainsi qu’aux bibliothèques du métropolite et des monastères.