Le Dit d’Illarion eut un vif et légitime succès. L’auteur de la chronique d’Ipatievski, en Galicie-Volynie, un laïc cultivé du XIIIe siècle, connaît le Dit d’Illarion qu’il imite manifestement. Désireux de glorifier sa ville de Vladimir-en-Volynie et le prince Vladimir Vassilkovitch, décédé à l’époque, le chroniqueur s’adresse au prince en ces termes : « Lève-toi de la tombe, noble héros, lève-toi, car tu n’es pas mort, tu ne peux mourir, croyant en Christ, source de vie pour le monde. Secoue ton sommeil, lève les yeux et vois les honneurs que le Seigneur t’a réservé dans les cieux. Vois qu’il ne t’a pas oublié sur la terre. Lève-toi, vois ton frère orner le trône de ta terre1 ».

Le choix de Iaroslav s’était porté sur un homme capable de rivaliser avec les Grecs les plus instruits de son temps.

Après la mort de Iaroslav, le Grec Efrem succéda à Illarion, mais souleva sans doute les protestations des évêques russes. L’évêque de Novgorod, le Russe Louka Jidiata, tint des « propos indignes » qui le firent censurer par Efrem, à qui un serviteur les avait rapportés.

Le prince de Kiev Sviatoslav et sa famille. Miniature de l’Izbornik (1073)

La seconde tentative faite pour installer un Russe sur le siège du métropolite se produisit à une époque agitée et critique entre toutes, celle de la lutte entre les Monomakhovitchs et les Olgovitchs. Les Monomakhovitchs s’étaient fait les champions d’une politique nationale, et en 1147 le grand prince Iziaslav Mstislavitch, petit-fils de Vladimir Monomaque, « de concert avec six évêques et sans consulter les Grecs fit du moine russe Clément un métropolite » (chronique de Laurent). La chronique d’Ipatievski est plus explicite. « … Iziaslav fit métropolite le moine Clément de Zaroub2, originaire de Smolensk, un savant homme et un philosophe comme la terre russe n’en avait encore jamais porté. » Cette fois encore, l’initiative revient au prince. Il est énergiquement appuyé par Onuphre, évêque de Tchernigov, qui, probablement, présidait le concile. Les autres évêques étaient également favorables au candidat, à l’exception de Manuel de Smolensk (un Grec) et de Niphonte de Novgorod. Encore ce dernier était-il mécontent non du candidat, mais du fait qu’il n’avait pas reçu la confirmation du patriarche grec (qui l’avait refusée).

Fort de l’appui du prince, Onuphre pensa sans aucun doute qu’on pouvait fort bien se passer de la bénédiction patriarcale ; il invoquait la présence à Kiev des reliques de saint Clément, ce qui, selon lui, suffisait amplement à légitimer le nouveau métropolite : dans les cas analogues les Grecs eux-mêmes n’invoquaient-ils pas aussi les reliques ? La majorité des évêques se rangea à cet avis : « … Du chef de saint Clément (il s’agit de ses reliques B.G.) on nomma un métropolite. » (Chronique d’Ipatievski.)

Mais ce n’est pas tout. Les temps étaient troublés. Les événements se succédaient, rapides, et trouvaient un prompt écho tant en Occident qu’à Byzance. Iouri Dolgorouki, ennemi d’Iziaslav, occupa un moment Kiev et en chassa Clément. En 1150 Iziaslav, à deux reprises, précipita Iouri du trône, ramenant chaque fois à Kiev Clément qui conserva son siège jusqu’à la mort d’Iziaslav (1154).

Iouri reçut de Constantinople un nouveau métropolite, le Grec Constantin qui, une fois à Kiev, commença par excommunier le défunt prince Iziaslav et tout le clergé russe établi par Clément.

Iouri mourut un an plus tard ; la capitale retomba au pouvoir des fils d’Iziaslav l’excommunié, et le métropolite Constantin dut prendre la fuite. De nouveau, on envoya quérir Clément, mais des difficultés s’élevèrent qui firent obstacle à son retour. La lutte s’exacerba, et le prince de Kiev dut se résoudre à un compromis : sur les instances de l’empereur de Byzance, il accepta le candidat grec qu’on lui proposait à la place de Clément, mais, au rapport de Tatichtchev qui n’a pu inventer le fait, bien qu’il le relate peut-être tendancieusement, il déclara que si dorénavant le patriarche envoyait en Russie un métropolite sans son agrément et son approbation à lui, prince de Kiev, il refuserait d’accepter le candidat qu’on lui proposerait et modifierait du tout au tout les rapports de l’Eglise russe avec le patriarche de Constantinople.

Aucun doute n’est permis : nous sommes en présence d’une tentative faite pour russifier l’Eglise à son sommet en l’affranchissant de toute dépendance politique vis-à-vis de Byzance.

Un autre courant, encore plus puissant, concourait à ce même but. Il venait du peuple qui, bien que converti à la religion nouvelle reçue de Byzance, n’avait pas oublié l’ancienne, profondément ancrée dans ses mœurs. Le christianisme ne pouvait entièrement évincer ce qui était une partie du peuple même. Les mœurs d’un peuple ne s’empruntent pas, elles s’élaborent ; et, à cette nouvelle étape, nous voyons avec une netteté parfaite comment elles « Se sont élaborées », comment le nouvel élément a été assimilé.

Dans le dit Comment les peuples étaient d’abord païens et adoraient les idoles, il est un passage au plus haut point caractéristique, directement inspiré par l’actualité russe au XIe siècle. Voici ce qu’on y dit des Slaves, avant tout des Russes, bien entendu : « Après le saint baptême ils renoncèrent à Péroun et reconnurent le Christ. Mais aujourd’hui encore sur les confins on prie Péroun, le dieu maudit, et Khors, et Mokoch et Vil ; et cela en grand secret. On ne veut pas renoncer à sacrifier à Rod et aux Rojanitsy … »

Autrement dit, à côté de la religion chrétienne, encore mal affermie au sein de la masse, même dans des villes comme Novgorod, et à plus forte raison dans les coins perdus, (« sur les confins »), le culte des anciens dieux restait vivace. Le paganisme que le peuple lui-même avait créé au cours des siècles et qui était cher à la masse ne pouvait disparaître d’un coup, car né d’une société sans classes il ne consacrait pas l’oppression de classe comme les religions postérieures. On voulait connaître l’avenir ; on cherchait un allié pour lutter contre la nature et l’on croyait pouvoir agir sur elle par des moyens mystérieux. D’où la divination, la croyance aux présages et à la magie, que combattaient en vain les apôtres du christianisme.

« Un craquement dans une pièce, un tintement dans l’oreille, un corbeau qui croasse, une poule qui glousse, un chien qui aboie, une souris qui crie, un chat qui miaule, la rencontre d’un moine, celle d’un porc », etc. la liste est interminable des présages que mentionnent les livres dits « apocryphes » relatifs à la divination païenne. Le magicien et le sorcier connaissent l’avenir ; ils peuvent influer sur les destinées d’un homme. Le Russe ne pouvait, du jour au lendemain, répudier ses croyances, même si les idées chrétiennes avaient pénétré profondément dans le peuple, ce qui n’était pas le cas : le christianisme progressait lentement, s’étendant des villes aux bourgs et aux villages, et, en gagnant la masse, se fondait avec les anciennes façons de penser et de sentir.

Les fêtes russes et la façon dont elles sont célébrées en témoignent sans équivoque. Les fêtes annuelles païennes se sont confondues avec les chrétiennes. La fête du Nouvel An, appelée Koliada (du latin Calendœ), coïncidait avec la fête chrétienne de Noël. Les rites restèrent purement païens : jusqu’à ces tout derniers temps chez les Bulgares, les Serbes, les Ukrainiens, les Biélrusses et sur de nombreux points de la Grande Russie, on célébrait, la veille de Noël, un repas rituel symbolisant la prière que l’on disait pour demander une année d’abondance et de prospérité. On cherchait aussi à connaître l’avenir au cours de cette période qui s’étend de la Noël au jour des Rois.

La semaine grasse, que l’Eglise n’a pas reconnue, s’est perpétuée d’elle-même. La fête de l’été est devenue celle d’Ivan Koupala. La fête purement chrétienne de Pâques s’est confondue avec celle du soleil et de Péroun. En certains endroits de Russie la « semaine sainte » s’appelle la « semaine tonnante » (on croit que s’il tonne pendant la « semaine sainte », la récolte sera bonne). Le prophète Elie a pris la place de Péroun, dieu de la foudre, tout comme en Grèce il a évincé Zeus. De même se sont perpétuées la fête de Iarilo (« carême de la Toussaint ») contre laquelle s’élèvent encore les Cent articles3, et celle de Lada (« Dimanche de la Saint-Thomas »). On fêtait Lada le vendredi, usage qui s’est longtemps conservé en Ukraine, où, même au XVIe siècle, le jour de repos hebdomadaire était le vendredi ; et c’est pourquoi on célèbre en Russie le vendredi de Sainte Parascève.

Les « dieux noirs », divinités païennes du mal, sont tous passés dans ce christianisme russifié. La croyance aux sorciers et aux sorcières, ces instruments des dieux noirs, est restée vivace dans le peuple, en dépit de la lutte menée contre eux.

Les survivances des rites du paganisme étaient nombreuses dans les mœurs.

Le souvenir des vieilles croyances païennes n’est nulle part aussi frappant que dans le Dit de la troupe d’Igor. L’auteur est un chrétien ; cela est hors de doute : il exalte les princes et leur droujine « qui combattent pour les chrétiens contre l’armée païenne » ; aux chrétiens il oppose les « mécréants » ; son héros, échappé de captivité, se rend « à Notre-Dame de Pirogochtchéia ». Mais il n’en est pas moins imbu des vieilles traditions russes : pour lui le peuple russe descend de Dajdbog ; Boïan4 est le petit-fils de Véless ; les vents, sont les enfants de Stribog.

Il en fut du christianisme comme de tout ce qui venait du dehors : le peuple russe l’accommoda à sa manière. Son aptitude à créer une culture qui lui est propre et à assimiler ce qu’il a emprunté aux autres peuples se manifeste de façon frappante, qu’il s’agisse des destinées du christianisme en Russie ou de la slavisation des Varègues et de maints autres peuples.

Cette faculté d’assimiler, de recréer apparait encore et surtout dans l’art.

Il n’est pas sans doute au moyen-âge un pays où tant de cultures aient exercé leur influence. Byzance, les peuples de l’Orient et du Caucase, l’Europe occidentale et la Scandinavie entouraient la Russie. Tissus persans, argenterie arabe, étoffes chinoises, articles de Syrie, poteries d’Égypte, brocards de Byzance, épées franques, etc., affluaient vers elle ; il va sans dire que destinés à l’usage des classes riches, c’était aussi des modèles pour l’artiste.

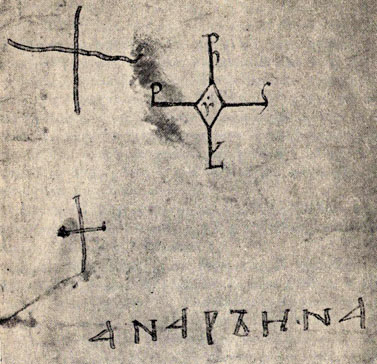

Autographe d’Anne, fille de Iaroslav le Sage et femme du roi de France Henri Ier. La signature « Ana Reina » figure sur une charte de Philippe Ier, fils de Henri Ier, à l’abbaye de Soissons (1063). Les croix, à côté et au-dessus, sont les signatures des officiers de la Couronne. On voit également ici le signum de Philippe Ier.

Tous ces éléments qu’a fondus ensemble le génie propre de la Russie, ont contribué à la formation d’un art original. Fait incontestable, par quoi s’explique la continuité et la solidité de la tradition nationale.

Les idoles païennes, les autels, les palais princiers, les grandes et belles maisons, les remparts et les tours des villes supposent un système de construction, une technique, un style bien arrêtés.

Le style des édifices de pierre apparus plus tard se rattache, par ses origines, aux vieux canons d’avant la construction en pierre. On n’ignorait pas absolument la peinture en Russie avant le christianisme. Un spécimen de sculpture païenne s’est conservé dans une grotte des bords du Bouj, affluent du Dniestr. Sur les parois de la grotte est gravée une scène de dimension considérable et aux reliefs compliqués, représentant un homme en prière, agenouillé devant un arbre sacré sur lequel est perché un coq. A côté est étendu un cerf, sans doute une victime offerte en sacrifice par l’homme. En haut, isolée dans un encadrement, une inscription qu’on n’a pu déchiffrer.

Quand le christianisme fut devenu religion officielle, des ingénieurs et des artistes grecs vinrent à Kiev, mais ils eurent à tenir compte des goûts du prince et de la noblesse russe et à s’y conformer, car ces derniers avaient leur opinion bien arrêtée sur ce que devaient être les coûteux monuments dont s’ornerait la capitale.

Ni à Byzance, ni en Occident il n’existait de temples à treize coupoles ; ils sont quelque chose de purement russe et perpétuent dans la pierre le souvenir des architectures de bois. La première Sainte-Sophie de Novgorod était de chêne et comptait treize coupoles. Sainte-Sophie de Kiev, en pierre, avait aussi treize coupoles. L’église de la Dîme, de pierre également, avait 25 coupoles. C’est de cette antique tradition de l’architecture de bois que procède, entre autres, l’église de bois du pogost5de Kijski avec ses 23 coupoles. L’église du Saint-Sauveur, à Tchernigov nous montre comment les éléments empruntés à l’Orient et à l’Occident se sont fondus pour donner en Russie uni! forme d’art absolument originale.

Il en est de même dans la peinture. Où qu’ils aient étudié, les artistes russes s’approprient avant tout la technique, s’intéressent au style, mais usent avec la plus grande indépendance des modèle, étrangers et de l’habileté acquise. Dans l’lzbornik de Sviatoslav6 (1073), Sviatoslav est montré avec sa famille, tout comme à Byzance on représentait au milieu des siens quelque grand propriétaire ou celui qui faisait la commande d’un livre.

Tous les membres de la famille princière sont ici dans leurs costumes nationaux et portent des colliers de médailles d’or ou d’argent, ornement purement russe. En faisant à Sainte-Sophie de Kiev les portraits de Iaroslav et des membres de sa famille, les artistes grecs ont dû tenir compte des particularités nationales par quoi se distinguait la vie du prince, et cela d’autant plus que nombre d’artistes russes travaillaient avec eux.

Dès les XIe-XIIe siècles, les peintres d’icones de Kiev avaient porté leur art à travers toute la Russie : à Kholm en Galicie, à Rostov, à Souzdal et à Vladimir.

André Bogolioubski, grand. bâtisseur et fin connaisseur des choses de l’art, emporte en Souzdalie une icone d’Alimni de Kiev. C’est de Kiev également que Vladimir-sur-la-Kliazma reçoit une icone de la Vierge, œuvre d’un artiste de Constantinople.

Très significative la représentation, par les peintres russes, de Nicolas-le-Thaumaturge. Sous leur pinceau, ce pur Grec, dépouillé de tous ses attributs nationaux, devient sur la fresque de Sainte-Sophie de Kiev un vieux Russe typique.

Dans les œuvres des architectes, des peintres et des enlumineurs, la profonde transformation qu’ont subi les éléments byzantins, sassanides, arméniens ou romans que nous pourrions y trouver, a produit une peinture et une architecture éminemment russes.

On peut en dire autant de la langue. Nous sommes en droit, d’affirmer que les Antes parlaient le russe ; malheureusement, nous ne pouvons déterminer le degré de développement qu’avait dès lors atteint la langue russe, car de cette époque rien ne nous est parvenu.

Nous trouvons dans la Rousskaïa Pravda7 (« Le Droit russe ») comme l’écho de cette langue ancienne, très proche du parler populaire. A cette époque, la richesse de ses moyens d’expression était déjà considérable. C’était la langue des masses populaires, simple et claire, mais possédant déjà une morphologie et une syntaxe bien arrêtées.

La Vierge en prière. Icone de Iaroslav (XIIe-XIIIe siècle)

Cette langue n’avait à redouter aucune « influence » étrangère. Elle ne pouvait désormais que s’enrichir de mots ou de tours nouveaux sans rien perdre de sa physionomie propre.

Les livres bulgares, lus dans l’original ou leurs traductions pleines de bulgarismes, ont exercé leur action sur la langue littéraire. De nombreux bulgarismes sont entrés dans la langue des hommes cultivés, et même dans la langue populaire, sans toutefois en altérer le caractère spécifiquement russe.

La langue dans laquelle est écrite l’œuvre la plus puissante de notre vieille littérature, Le Dit de la troupe d’Igor, plonge par toutes ses racines dans la poésie orale populaire où l’auteur puise des images, des épithètes et des métaphores admirables.

L’existence, dans les parlers populaires, de particularités dialectales n’empêche pas la langue littéraire de conserver une stabilité remarquable sur toute l’étendue prodigieuse de la Russie. Des rivages glacés des mers du Nord aux bords ensoleillés de la mer Noire, des Carpathes à la Volga et à I’Oka, partout où vivent des Russes, dans les documents juridiques ou les récits d’histoire, en vers ou en prose, nous avons toujours cette même langue précise, souple et imagée.

Ainsi, un Russe qui savait manier la plume pouvait user à son gré de la forme la plus propre à traduire sa pensée et ses sentiments.

Le moine Daniel, qui nous a laissé la relation de son pèlerinage à Jérusalem (1106-1107), déclare qu’il va écrire « simplement et sans artifice » : c’est donc qu’il connaît les différents procédés de rhétorique, mais renonce délibérément à toute grandiloquence.

Un indice du niveau qu’avait atteint la langue russe à cette époque, ce sont les magnifiques traductions qui paraissent en Russie au XIe siècle ; en tout premier lieu celle de la Guerre des Juifs de Flavius-Josèphe.