Accueil → Le Centre MLM → Déclarations et communiqués

[Document publié pour la première fois dans la revue Crise N°25]

La guerre pour le repartage du monde est en voie de disloquer toute la Méditerranée. Cette partie du monde se retrouve encore une fois prise au piège de la tempête impérialiste qui se lève. Déjà au début de XXe siècle, c’est de Méditerranée, et plus précisément des Balkans qu’est parti l’incendie épouvantable qui a ravagé ensuite le monde jusqu’à la trêve relative de 1945. Cependant, depuis lors, et donc encore plus aujourd’hui, la Méditerranée n’est plus au coeur de la déflagration impérialiste.

Si hier, l’Empire ottoman décadent était la proie centrale dont le dépeçage a conduit à l’engrenage final vers la Guerre, la Méditerranée en miette de notre époque n’est plus qu’une zone annexe de la Nouvelle Guerre Impérialiste qui s’amorce, mais dont le coeur sera la zone indo-pacifique, avec la grande confrontation entre les États-Unis d’Amérique et la Chine.

À mesure que le monde bascule dans la Guerre, la Méditerranée s’effondre forcément dès les premières secousses, car rien n’y est réglé depuis l’effondrement de l’Empire ottoman. Il n’y a plus que des puissances capitalistes en déclin comme la France ou en expansion comme la Turquie pour encore penser que la zone, leur zone, est au coeur de l’Histoire.

Pour ne prendre que les derniers événements en date, le Liban s’est effondré sur lui-même, le Karabagh arménien a été rayé de la carte, la Bande de Gaza palestinienne aux mains des criminels islamistes du Hamas est écrasée dans le sang.

Une série de tragédies absolument terribles, mais cela dans l’indifférence des deux grandes puissances chinoises et américaines.

Là où les tensions en Bosnie ont entraîné l’embrasement de l’été 1914, là où les morts civils dans l’Empire ottoman ont poussé à former les organisations américaines caritatives interventionnistes, là où le partage de l’Empire ottoman a suscité une énorme activité militaire et diplomatique des Puissances capitalistes de l’époque, dessinant les frontières des États arabes, affrontant les forces nationales de la nouvelle Turquie de Mustafa Kemal, partageant la Palestine pour y fonder la base d’un nouveau foyer national juif, dessinant les frontières du Caucase, des Balkans et annexant les provinces africaines de l’Empire ottoman, on ne voit pas aujourd’hui le moindre empressement des Puissances capitalistes actuelles.

La Méditerranée se déchire, mais dans un monde indifférent, comme abandonné à son sort.

Pour autant, la place de la Méditerranée dans le nouveau conflit mondial qui s’annonce n’est pas anodin. Si la Méditerranée est une périphérie du conflit qui s’annonce, elle en est toutefois un théâtre qui participe à la mise en place générale de la confrontation principale. C’est aujourd’hui la Turquie qui est dans l’oeil du cyclone dans cette partie du monde, et face à elle, c’est la France qui tend à se placer comme protagoniste, poussant à la polarisation.

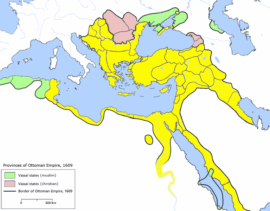

L’empire ottoman en 1609 : en jaune les provinces ; en vert les états tributaires musulmans (régence d’Alger, khanat de Crimée, charifat de La Mecque) et en rose les états tributaires chrétiens (d’Ouest en Est Raguse, Transylvanie, Moldavie, Valachie, Abkhazie et Gourie), carte de Spiridon Ion Cepleanu/Wikipedia

Lorsqu’elle qu’éclate la Grande Guerre impérialiste en 1914, l’Empire ottoman était déjà en pleine déliquescence. Son effondrement s’est étalé sur plusieurs décennies, commençant pour faire simple avec l’offensive des armées françaises commandées par Napoléon Bonaparte en 1798 . Un simple coup d’oeil sur une carte montrant les évolutions de l’Empire ottoman entre ces deux dates fait immédiatement saisir l’ampleur de la transformation résultant de cet effondrement.

Bien entendu, cela s’explique avant tout par le régime féodal même de l’Empire ottoman, complètement bloqué à sa base même, ne bénéficiant de fait d’aucun appui populaire et fonctionnement littéralement sur le tas comme une vaste entreprise de pillage permanent, et dont l’État se résume à un gigantesque appareil bureaucratique fiscalo-militaire, reposant sur la loyauté de fonctionnaires perçus comme des « serviteurs » de l’État devant confisquer, avec une certaine mesure clairvoyante, les richesses produites ou en circulation.

La couche bourgeoise qui s’était formé essentiellement à Constantinople, et dans quelques villes plus secondaires comme Thessalonique, au nord de la Grèce actuelle, était consciente de cette impasse et a tenté d’élancer un vaste programme de réforme libéral-national, les Tanzimat, entre la fin des années 1830 et les années 1880. La principale réalisation de ce mouvement a été la constitution de 1876, jamais vraiment appliquée, dont l’objectif principal était de formaliser la mise à jour de l’Empire ottoman, sur la base d’une citoyenneté cosmopolite et d’un régime libéral parlementaire.

Une grande partie des élites dirigeantes étaient alors des « Romains », c’est-à-dire des Grecs ou des slaves des Balkans, des Juifs, des Albanais ou des Arméniens, y compris dans l’armée, et notamment dans la Marine, convertis ou non à l’Islam, notamment parmi la minorité des Dönme, des Juifs andalous converti par messianisme à l’Islam en suivant la tradition de Sabbataï Tsevi (1626-1676), nombreux notamment à Thessalonique.

Cependant, ce programme n’a de fait jamais été unifié, et de nombreux hauts dignitaires ont complètement joué leur propre carte, en constituant des « États » dans l’Empire ottoman, fonctionnant en roue libre. Cela a été le cas en Égypte, dans la suite de l’intervention française de 1798-1801, avec la figure de Mehmet Pacha (1805-1848) puis plus tard d’Ismaël Pacha (1863-1879), sous l’action duquel sera creusé le Canal de Suez avec l’appui des Français et des Anglais.

Mais on peut voir aussi dans les Balkans l’action modernisatrice d’Ali Pacha (1787-1822), comme au Maghreb ottoman celle d’Ahmad Bey (1837-1855), régent de Tunis, qui a notamment aboli l’esclavage de manière unilatérale dans son « État ».

Ces administrateurs lancent de grands programmes de travaux publics, d’éducation populaire et de modernisation civile et militaire, mais avec l’idée de rompre leur subordination à Constantinople, quitte à aller au séparatisme. Cela a été clairement le cas avec Hussein ben Ali (1853-1931), qui s’impose comme souverain du Hedjaz et fonde progressivement ce qui sera les bases du panarabisme.

En outre, le pouvoir central tenta lui aussi de prendre l’initiative sur les réformes nécessaires, notamment avec le sultan-calife Abdulhamid II (1876-1909) qui entreprend avec l’aide de l’Allemagne notamment de vastes travaux d’aménagements ferroviaires et une modernisation de l’État et de l’armée, sur la base idéologique d’un cosmopolitisme islamique, que l’on peut considérer comme la base du « panislamisme » en lieu et place de l’ottomanisme laïc de la constitution qu’il refusa d’appliquer.

Tous ces divers mouvements de réformes aboutissent à instaurer un état semi féodal et semi capitaliste, de nature militaire et bureaucratique, dont la corruption épouvantable mine en fait toutes les capacités et limite les initiatives.

Le Sultan Abdülhamid II

De plus cet État perd toujours plus la main sur des pans entiers de son territoire en raison de soulèvements centrifuges ou de velléités sécessionnistes toujours plus audacieuses et structurées. Un tel degré de décrépitude avait tout pour précipiter l’agressivité des puissances impérialistes et expansionnistes : l’Allemagne, mais aussi la France, le Royaume-Uni et même les États-Unis et la Russie y avaient des intérêts concurrents de plus en plus contradictoires.

L’Empire ottoman, parvenu dans son dernier stade, était devenu un champ de bataille de tous les appétits impérialistes.

Le Royaume-Uni considérait comme vital de sécuriser la routes des Indes et donc de contrôler fermement la Méditerranée orientale, la Perse et l’Asie centrale. La France suivait symétriquement des intérêts comparables tout comme l’Allemagne, qui poussait elle à former un corridor terrestre de Berlin à l’Océan Indien. La Russie poussait vers Constantinople et les « mers chaudes » en avançant de manière conquérante et agressive.

L’interventionnisme des puissances impérialistes ou expansionnistes se manifestait parfois par des annexions territoriales (comme le Royaume-Uni qui annexe Chypre en 1878, officiellement comme provinces ottomanes sous administration britannique)

Mais la plupart du temps, c’est par des actions by proxy qu’opéraient les puissances capitalistes : s’appuyant sur les revendications nationales arabes, juives ou arméniennes notamment pour arracher à l’Empire ottoman toujours plus d’influence en direction de leurs intérêts propres.

Cela a abouti à promouvoir le séparatisme tout azimut, notamment des minorités nationales, dont le rôle dans l’État ottoman allait symétriquement décroissant à mesure de la pénétration implacable des capitaux occidentaux. Les sommes mises sur la table par ces derniers ont balayés les financiers juifs et arméniens notamment qui assuraient traditionnellement les finances de l’État ottoman.

La Guerre a donc dans ce cadre eu une dimension cataclysmique anéantissant l’Ancien Régime ottoman dans le sang. Le Génocide des Arméniens en 1915 notamment ce comprend dans ce cadre. Dès lors, la formation d’États-nations semi féodaux semi coloniaux dans les anciennes provinces arabes et de l’État nation turc sur une base bureaucratique s’est accompagné de vastes et régulières opérations d’épurations ethniques et d’une militarisation permanente des sociétés.

Le partage des terres, l’urbanisation, l’éducation de masse, la croissance démographique, ont achevé de transformer les États post-ottomans en gagnant relativement en terme de niveau de vie pour l’entrée dans la modernité bourgeoise. Mais cela de manière subalterne et incomplète. La dépendance économique de ces États reste totale, y compris pour la Turquie même, et les sociétés, après l’effervescence relative des années de la décolonisation (1945-1960) et la vague révolutionnaire des années 1970 ont été rattrapé par toutes leurs contradictions non résolues.

Si on regarde une carte du Proche-Orient post ottoman après la fin de la Guerre impérialiste de 1914-1918, on voit que la situation est finalement quasi identique à celle d’aujourd’hui : balkanisation générale des États de l’ancienne Roumélie (les Balkans justement), mais aussi des États arabes, impasse de la question nationale juive en Palestine, morcellement du Caucase.

Depuis les années 1970, l’islam est devenu une sorte d’idéologie nationale censée donner un horizon même universel. Mais sur une base aussi déliquescente, le masque de l’islam n’a pas tenu: il n’est parvenu ni à être un ciment national changeant la vie positivement, ni un cadre d’unité, sinon universel, au moins régional, cet échec aggravant la détresse psychologique des masses orientales restées pénétrées de préjugés semi-féodaux.

Incapable d’accomplir sa fausse promesses de modernité ou de post-modernité puritaine, l’islamisme, en tant qu’idéologie de l’islam de notre époque, perd dans une fuite en avant toujours plus radicale dans son mysticisme, quiétiste incapacitant dans un sens, et apocalyptique exterminateur dans l’autre.

On pourrait faire le même constat avec les évolutions du judaïsme comme idéologie dans le sionisme de l’État israélien.

Les États du Proche-Orient post-ottoman sont donc depuis un siècle entrés par certains aspects dans la modernité semi-capitaliste, mais sans rien régler de leurs contradictions féodales ou coloniales. La formule a changé, mais le baril reste de toute façon explosif, et cela d’autant plus que les préjugés féodaux ou semi-féodaux, couplés à la dépendance à l’Occident notamment, entravent sérieusement la formation d’une réelle subjectivité révolutionnaire.

La Turquie est parvenue depuis la fin des années 1990 à nos jours à devenir un État en voie d’industrialisation, mais au prix d’une forte dépendance extérieure. Ce développement a permis l’élargissement d’une petite-bourgeoisie entreprenante et éduquée, que le régime a gagné en assurant un intense contrôle de l’encadrement éducatif et religieux et une régie sourcilleuse sur la société civile afin d’imposer l’hégémonie culturelle du régime.

Mustafa Kemal dit Atatürk (le père des Turcs)

En Turquie, l’État est depuis les réformes d’Atatürk laïc, dans un sens comparable à la laïcité concordataire mise en place par Napoléon durant le Concordat : l’État garantit la liberté de culte et de conscience à ses citoyens mais contrôle strictement les institutions religieuses. En fait, cela va même plus loin en Turquie de par le fait que l’État pilote, finance les institutions et forme les cadres religieux dans le cadre du Diyanet, le ministère des cultes, chargé surtout de promouvoir un islam officiel.

La Turquie est ainsi l’État qui compte le plus grand nombre de mosquées par habitants. Les branches non officielles de l’islam ne sont pas strictement interdites, mais elles sont fermement surveillées et encadrées, démantelées même au moindre doute sur leur loyalisme, comme cela a été le cas avec la confrérie, pourtant très puissante, du Milli Görus.

C’est le président Recep Tayyib Erdogan qui incarne en fait la Turquie contemporaine, avec son parti islamiste, l’AKP (le parti du progrès avec un jeu de mot sur ak partisi, c’est-à-dire le parti de l’honnêteté, de la « blancheur » littéralement). Tout son programme consiste en une série de point visant à moderniser la Turquie et en faire une nouvelle puissance du capitalisme de notre époque :

• Industrialisation et progrès technologique, notamment militaire.

• Promotion de la propriété et développement de vastes programmes immobiliers urbains financés à crédit.

• Promotion de la consommation à crédit et de la petite entreprise.

• Renforcement des grands monopoles agro-alimentaires et industriels, en collaboration notamment avec les firmes occidentales, et de plus en plus chinoises et asiatiques, avec par exemple la compagnie aérienne Turkish Airlines, membre de Star Alliance (dont le siège a été transféré de Frankfurt en Allemagne à Singapour).

• Promotion de médias turcs produisant des séries, à contenu moral ou historique notamment, et d’institutions culturelles devant faire la promotion de la culture turque telle que définie par le régime.

Pour la population turque, représentant une masse de plus de 70 millions de personnes, cela consiste à avoir une routine entre le travail, la mosquée, la consommation et une série ou une sortie culturelle en famille dans une institution éducative, visant à souder les masses derrière la bannière d’un islam de marché travesti sous les oripeaux de l’Empire ottoman, dont on ressuscite les références cadavériques parfois jusqu’au ridicule pour flatter l’orgueil national.

Mais le modèle est bousculé par l’endettement, le vieillissement de sa population, la dépendance énergétique et alimentaire, les inégalités de richesses terribles, la contestation de la propagande islamique néo-ottomane et de son conservatisme étroit. À mesure que la Turquie développe des capacités dans le cadre du capitalisme, le sol se dérobe sous ses pieds, elle est par la nécessité même, poussée à la fuite en avant et à l’expansion.

Ahmet Davutoğlu, universitaire nationaliste-islamiste et ancien ministre des Affaires étrangères jusqu’en 2014 notamment, a formé la doctrine du néo-ottomanisme, qui a essentiellement une vocation interne. À l’extérieur, la doctrine était « 0 problème avec les voisins ». Mais de par l’insertion dans le capitalisme et le développement de la vision du monde qui l’accompagne, un tel programme était de fait impossible à tenir.

L’effondrement de la Syrie en 2012 et le flot de réfugiés qui a suivi, ont été le tournant qui a décidé le régime turc à assumer toujours plus ouvertement son agressivité expansionniste. Mais cela avait de fait déjà commencé de par les besoins énergétiques toujours plus grands que nécessitent l’appareil de production de la Turquie émergente et par les exigences croissantes de confort de la population.

La Turquie a mené sur ce plan depuis les années 1980 de vastes travaux d’aménagements hydro-électriques des grands fleuves du Tigre et de l’Euphrate, traversant notamment la Syrie et l’Iraq ensuite, de manière complètement unilatérale, sans coordination avec ces pays, quitte à provoquer des restrictions et des pénuries. Cela s’est encore aggravé avec le gigantesque projet du Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), une série de 22 barrages devant permettre la production de près de 7500 MW, mais au pris d’une réduction du débit de ces fleuves en aval de près de 22 millions de km3 par an.

Profitant de la situation dramatique de ces pays, la Turquie y a imposé sa présence à la frontière commune, annexant une partie des territoires ainsi occupés, organisant des séries d’épurations ethniques, notamment visant les Kurdes, selon ses intérêts et cloisonnant la frontière Syrie/Iraq sous son contrôle pour imposer des échanges centrés vers la Turquie.

L’approvisionnement en gaz pousse aussi la Turquie a l’expansion, afin d’une part de contrôler les corridors de tubes et d’autre part les approvisionnements. Dans le premier aspect, les relations avec l’Iran et la Russie apparaissent essentielles, mais ces États sont des concurrents potentiellement hostiles à la Turquie. Sur le second aspect, la Turquie peut compter sur son alliance avec le Qatar et envisage de prendre le contrôle de gisement en Libye occidentale, où ses troupes sont déployées pour appuyer le régime de Tripoli.

La Libye est une intéressante tête de pont vers l’Afrique, où la Turquie multiplie, à la hauteur de ses moyens, les interventions d’influences. Par exemple, le régime turc a fait construire au Ghana une mosquée néo-ottomane incroyablement exotique dans son contexte. Les séries turques sont aussi largement diffusées en Afrique. Mais l’Afrique intéresse surtout le régime dans le sens du contrôle des routes vers le Golfe persique, d’autant plus que les voies terrestres à travers l’Iraq ou l’Iran sont incertaines et vulnérables.

La Turquie a donc pris le contrôle de la capitale de la Somalie, où elle appuie le gouvernement officiel contre ses dissidents, et à installer une base au Qatar, où sont déjà installés 8000 citoyens turcs, et où il a été décidé la construction d’une colonie officielle sous la forme d’un koy (village) turc.

Dans les Balkans et dans le Caucase, la Turquie considère que les États post-ottomans s’y trouvant sont des territoires de son espace d’influence. La Turquie est donc présente notamment en Bosnie et surveille toute velléité expansionniste serbe en particulier. C’est aussi avec la même logique qu’Erdogan présente la Palestine et l’État d’Israël comme relevant de l’Empire ottoman, avec l’arrière-pensée que seule la médiation, voire l’occupation turque de la Palestine, pourra garantir la sécurité.

Sur ce plan, la situation est compliquée par le besoin d’alliance stratégique de la Turquie avec l’État d’Israël, notamment pour contre-balancer l’influence menaçante de l’Iran, mais de toute façon, les prétentions pro-palestiennes en mode néo-ottomans ont surtout une vocation interne de flatterie aux secteurs des masses les plus gagnés par l’imaginaire féodal de l’islam néo-ottoman et son romantisme héroïque.

La question de l’Iran, et en arrière-plan de la Russie, est un sujet brûlant pour l’expansionnisme turc, qui cherche à ne pas se confronter à trop d’ennemis en même temps. Dans cette direction, le régime d’Erdogan a développé une alternative idéologique reformulant le pantouranisme pour faire face à « l’Eurasianisme » de la Russie avec un remarquable esprit pragmatique bourgeois assumant une sorte de politique baroque-quantique, néo-ottoman sur un plan, panturcique sur un autre.

On pourrait chercher à considérer que l’islam turc, notamment d’ailleurs en Asie centrale, a toujours été remarquablement syncrétique, par exemple si on prend la figure de Tamerlan qui est fascinante de ce point de vue. Mais ce serait beaucoup d’honneur à rendre à la politique du régime turc qui avance simplement sur le tas et recycle opportunément les clichés féodaux dont il dispose pour habiller ses intérêts selon là où vont les choses.

En tout état de cause, la Turquie a donc formé une organisation des États turciques, avec les États turcophones d’Asie centrale donc, l’Azerbaïdjan et même la Hongrie comme membre observateur.

Le coeur de cette alliance concerne surtout l’Azerbaïdjan, que la Turquie a largement soutenu dans sa guerre d’écrasement du Karabagh arménien, avec d’ailleurs l’assistance militaire britannique et israélienne.

L’Azerbaïdjan vue d’Ankara est une sorte de satellite, un pays qu’il s’agit de relier avec un corridor en écrasant au passage l’Arménie, afin de constituer un bloc turc de la Méditerranée à la Caspienne. Le régime de Bakou s’appuie opportunément sur cette alliance pour servir son propre agenda, sans se considérer comme une sorte de vassal tel qu’Erdogan semble vouloir le croire, au risque d’enflammer ses relations déjà tendues avec l’Iran.

La République de Chypre du Nord est de son côté un tel vassal, que la Turquie pourrait ici facilement annexer, mais cela se heurterait aux intérêts de l’Union européenne.

C’est là néanmoins l’un des objectifs clairement dans la perspective militaire turque à un horizon qui ne saurait être lointain.

La mer Égée est dans ce sens aussi un espace de revendication, et la confrontation gréco-turque ne cesse de monter par étape à l’escalade, notamment dans la perspective de l’ouverture d’un corridor vers la Libye à travers les eaux territoriales grecques.

Le régime d’Erdogan n’est cependant pas aussi frontalement brutal que celui de Poutine en Russie, parce que la Turquie cherche à ménager autant que possible l’Occident. Ses interventions en général ne gênent pas les intérêts occidentaux, voire peuvent même les suppléer face notamment à la Chine ou l’Iran, comme en Afghanistan par exemple depuis le retrait américain. De même, l’organisation des pays turcique gêne plus l’expansion russe, chinoise ou iranienne éventuellement.

Bien entendu, comme la Turquie entend faire cavalier seul dans la bataille pour le repartage du monde, ses opérations finissent forcément par heurter les intérêts occidentaux.

C’est le cas à Chypre, en Arménie, où la France et les États-Unis entendent prendre pied, en Lybie, où la France soutient le régime dissident du maréchal Haftar à Benghazi, soutenu aussi d’ailleurs par la Russie.

Mais c’est surtout face à la Grèce que la situation avec l’Occident, et notamment la France, est la plus tendue, la Turquie ayant multiplié les provocations outrancière contre la Grèce et la France armant et modernisant l’armée grecque.

Il est central de se concentrer sur l’impérialisme de son propre pays lorsqu’on s’engage dans le processus révolutionnaire. Même si malheureusement, jusque-là, la Gauche en France a été totalement dépassée par le développement de la guerre.

Le développement de l’économie de guerre se renforce en conséquence sans entrave pour le moment, et par nécessité, il va être constitué à un moment ou un autre un adversaire pour mobiliser en faveur de la guerre, de l’appareil militaro-industriel et du régime bourgeois en France qui se militarisera en conséquence.

La Turquie se rapproche dangereusement de cette définition de l’adversaire. Son expansion heurte en plusieurs points celle de la France, au moins en Grèce, en Libye et en Arménie. Son régime apparaît facilement comme un repoussoir aux yeux des masses françaises, et même sa diplomatie provocatrice, au Liban, à Chypre ou en Palestine notamment, est un sujet de friction. De même, son influence sur les musulmans en France est vue comme une menace, de par son soutien aux Frères Musulmans.

La virulence du conflit israélo-palestinien radicalise de manière considérable la polarisation entre l’appareil d’État français et le régime turc, cela d’autant plus que la France entreprend d’armer et de moderniser l’armée arménienne et cherche à isoler Bakou, au moment où Erdogan multiplie les provocations anti-israéliennes et que l’Iran tient la décision de l’escalade.

Les États-Unis, en soutenant indéfectiblement l’État israélien dans sa fuite en avant, poursuivent la même logique de la guerre by proxy menées par les puissances impérialistes dans la région depuis la fin du XIXe siècle. C’est la même logique que celle de leur retrait d’Afghanistan : à l’expansion de leurs concurrents anti-occidentaux, ils opposent le chaos.

Ils sont donc poussé, de par le risque trop grand d’une intervention directe, à entretenir ou susciter le conflit ouvert comme chausse-trappe pour leurs adversaires. Ici, le pion israélien doit pousser l’Iran à la décision et la Turquie à sortir du bois.

À l’intérieur comme à l’extérieur, la situation est cependant complètement minée pour la Turquie. Si elle peut s’imaginer en leader régional de par le développement de ses capacités économiques en proposant le néo-ottomanisme à ses voisins comme solution alternative à l’Occident, elle a en réalité plus de concurrent que de partenaire, et sortie de ses séries vaniteuses, le romantisme néo-ottoman est loin de pouvoir franchement mobiliser les masses orientales.

À la limite, son islam de marché en mode Qatar-branché, mélangeant voile, halal , consommation futile et réseaux sociaux a objectivement plus de chance de plaire, mais ce serait alors devenir subjectivement des Américains comme les autres.

Pour finir, notons que la comparaison historique est ici sans appel : l’impérialisme de la fin du XIXe siècle menait des guerres de pillages, et édifiait des routes, construisait des réseaux et affirmait le progrès bourgeois pour l’Humanité du haut de ses préjugés racistes et occidentalistes, imaginait parvenir à civiliser un jour toute l’Humanité communiant dans la marchandise, sous le drapeau de telle ou telle nation occidentale qui se serait imposée au monde pour le bien de tous.

L’impérialisme de notre époque ne voit plus le monde que comme une toile de « corridors » reliant des métropoles à contrôler, vise à anéantir la concurrence, jette des peuples entiers les uns contre les autres pousse à l’effondrement et au chaos des zones entières de la planète, barricadé derrière ses murs et ses machines de guerre, pour maintenir la décadence post-moderne du 24h/24h consumériste et aliénant de l’Occident, réduit de plus en plus à être l’Amérique.

Dans son essence, l’impérialisme n’a donc pas changé. Il s’est élargi, la concurrence s’est faite plus féroce, il a appris à aliéner et caporaliser davantage les masses et le sang coule en flot plus abondant avec le perfectionnement sans fin des engins et des moyens de mort.

La Turquie a émergé du chaos épouvantable de la Guerre impérialiste du début du XXe siècle, parvenant à se faire sa place dans le monde du capitalisme de notre époque. Mais cette réussite si on veut n’a rien réglé. Au fond la Turquie en est aujourd’hui encore toujours au même point, au bord du gouffre. Son régime peut gonfler le torse en s’imaginant fort d’avoir traversé l’épouvantable histoire du Proche-Orient depuis 1918, il n’est qu’un petit colosse au pied d’argile encore humide de la fange d’où il sort, qui hurle au monde toute sa vanité contre le vent de la tempête qui se lève.

Notre rôle en France est de faire face à avec une attention significative à la situation générale du Proche-Orient, et à la Turquie en particulier, pour enrayer la marche funeste à la guerre et lever le drapeau Rouge d’un nouvel Ordre pour la France, pour la Méditerranée et pour le Monde !