Une fois la défaite de Napoléon III passée, l’avènement de la République répondait aux exigences bourgeoises d’un Etat moderne parfaitement en phase avec les exigences de la modernité capitaliste. Le problème qui se posa à l’appareil d’Etat était par contre la définition de la République. Fallait-il puiser dans toute l’idéologie qui a suivi le romantisme en France, avec son inspiration nationaliste, catholique, violemment antisémite, dans l’esprit des grands propriétaires terriens ? Ou fallait-il suivre les exigences de la bourgeoisie urbanisée qui voulait une République militante, laïque et pédagogue ?

L’affaire Dreyfus fut alors caractéristique de l’ambiance qui régnait à la fin du 19ème et du début 20ème siècle en France, à la croisée de cette contradiction entre fractions de la bourgeoisie. Cette affaire, qui a duré 12 ans (de 1894 à 1906), est ainsi cette célèbre erreur judiciaire basée sur l’antisémitisme et le nationalisme. Néanmoins, cela a été le cadre d’une grande confrontation, au sein de la bourgeoisie, révélant les contradictions internes à la bourgeoisie.

A l’époque, l’Alsace et la Lorraine avaient été annexées par l’Allemagne récemment unifiée suite à la guerre franco-prussienne de 1870. Cette occupation de l’Alsace et de la Lorraine servait de casus belli principal pour les forces les plus agressives, chauvines de la bourgeoisie impérialiste. Ces forces nationalistes en faisait le point central pour la mobilisation des masses derrière leurs projets de conquêtes.

Ce qui s’est passé est qu’en septembre 1894, les services d’espionnage ont découvert l’existence d’une lettre, surnommée « le bordereau », destinée à l’ambassade d’Allemagne et qui divulguait des secrets militaires français. Le capitaine de l’armée française Alfred Dreyfus, juif d’origine alsacienne, est rapidement accusé d’avoir écrit cette lettre. Il est arrêté le 15 octobre 1894.

De nombreux journaux ont alors détaillé la vie et le caractère supposés d’Alfred Dreyfus : la presse nationaliste s’est déchaînée lançant une véritable campagne de mobilisation antisémite. Dans l’article de La Libre Parole daté du 29 octobre, Haute trahison ! Arrestation d’un officier juif ! Le capitaine Dreyfus !, le journal affirmait par exemple que les juifs ne devraient pas avoir la possibilité de faire partie de l’armée française.

Les nationalistes se servent de l’Affaire Dreyfus et de l’antisémitisme comme un moyen de à mobiliser les masses contre l’impérialisme allemand et pour la reconquête de l’Alsace et de la Lorraine. L’antisémitisme, qui était déjà très répandu dans les masses comme une forme d’anticapitalisme idéaliste (les personnes juives étant assimilées à l’Argent), est donc utilisé comme levier pour mobiliser les masses derrière les besoin de l’impérialisme française. Les juifs sont donc présenté comme un « corps étranger », comme des personnes extérieures à la Nation et donc traîtres en puissance. Ainsi, l’Affaire Dreyfus est la première grande campagne de mobilisation antisémite/anticapitaliste qui servira par la suite de modèle au fascisme.

Les preuves de la culpabilité d’Alfred Dreyfus se résumaient à la similarité de son écriture avec celle du bordereau. Des soi-disant graphologues ont affirmé que les écritures étaient identiques, alors que l’expert appelé ensuite pour vérification déclara qu’elles ne l’étaient pas. C’est finalement Alphonse Bertillon (criminologue célèbre pour avoir développé l’anthropométrie judiciaire) qui aura le dernier mot lors du procès en affirmant que l’écriture du bordereau était bien celle d’Alfred Dreyfus. Sa thèse est qu’Alfred Dreyfus se serait contrefait lui-même, ce qui expliquerait que les écritures ne soient pas identiques.

L’instruction (étape préliminaire au jugement lors d’une enquête criminelle) eut lieu le 4 décembre 1894. L’argumentaire de l’accusation reposait surtout sur des impressions quant à la personnalité d’Alfred Dreyfus. Peu de preuves concrètes furent apportées, mais même cette absence de preuves fut utilisée à charge contre l’accusé puisque ce serait lui qui les aurait toutes fait disparaître.

Le procès s’est déroulé le 19 décembre à huis-clos. Il est alors apparu que les preuves de la culpabilité d’Alfred Dreyfus étaient quasi-inexistantes, la principale étant l’analyse du bordereau faite par Alphonse Bertillon. Mais le commandant Hubert-Joseph Henry accuse de manière théâtrale Alfred Dreyfus : « Le traître que nous recherchions, c’est lui ! Je le jure ! » et assure avoir une source de renseignement digne de confiance. Malgré cette intervention, le procès s’oriente tout de même vers l’acquittement. C’est alors qu’apparaît un dossier secret qui contiendrait 4 preuves absolues de la culpabilité d’Alfred Dreyfus, la pièce la plus célèbre consistant en une lettre d’un militaire allemand parlant de la « canaille de D… ». La simple initiale D était, pour les détracteurs d’Alfred Dreyfus, une preuve absolue de son implication.

Le 22 décembre, le verdict est prononcé : le capitaine Alfred Dreyfus est condamné pour « intelligence avec une puissance étrangère ». Sa peine comprend la dégradation (une cérémonie publique qui symbolise la destitution du grade militaire par la destruction de différentes parties de la tenue militaire) et la déportation perpétuelle à l’Ile du Diable, bagne situé en Guyane.

La plupart des dirigeants politiques, à droite comme à gauche, sont, à cette époque, convaincus de la culpabilité d’Alfred Dreyfus. Jean Jaurès, député socialiste, montre par exemple son patriotisme en déclarant : « un troupier vient d’être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage de son caporal. Alors pourquoi laisser ce misérable traître en vie ? ». Georges Clémenceau, radical-socialiste, fit à peu près la même déclaration.

Les années suivantes, seul Mathieu Dreyfus, le frère aîné d’Alfred Dreyfus, continue de lutter pour prouver l’innocence de son frère. A l’époque, le Grand Rabbin de France, choisit de ne pas se joindre à cette lutte pour ne pas faire de vagues dans un climat déjà particulièrement antisémite. Mathieu Dreyfus réussit pourtant à convaincre quelques personnes et, parmi elles, Bernard Lazare, jeune journaliste juif libertaire qui avait écrit un ouvrage sur l’antisémitisme, publié le novembre 1896, Une erreur judiciaire. La vérité sur l’Affaire Dreyfus. Le livre, particulièrement détaillé, précisait la plupart des lacunes du procès et contenait de nombreuses copies des documents officiels.

C’est alors que le véritable auteur du bordereau fut identifié : à la fois par Mathieu Dreyfus qui reçoit le témoignage d’un banquier reconnaissant formellement l’écriture, et par le nouveau dirigeant du Service des Renseignements, le colonel Marie-Georges Picquart. Celui-ci découvre, vers mars 1896, deux documents prouvant les relations d’espionnage entre le commandant Ferdinand Walsin Esterházy (accessoirement l’ami du commandant Hubert-Joseph Henry qui avait accusé Alfred Dreyfus de manière théâtrale au procès) et l’ambassade d’Allemagne. De plus, frappé par la similarité des écritures du commandant avec celle du bordereau, le colonel Marie-Georges Picquart est dès lors convaincu de l’innocence d’Alfred Dreyfus. Il monte alors en secret un dossier contre le commandant Ferdinand Walsin Esterházy. Mais lorsqu’il présente ce dossier à ces supérieurs, ces derniers, refusant d’admettre leur erreur, argumentent qu’il est impossible de rejuger ce qui a déjà été jugé. Le colonel Marie-Georges Picquart insiste, revendique l’innocence d’Alfred Dreyfus et finit par être envoyé en Tunisie.

Le commandant Hubert-Joseph Henry, qui sent le vent tourner en faveur d’Alfred Dreyfus, fabrique alors un faux, le fameux « faux Henry ». Le document, grossièrement réalisé, était censé apporté une preuve de la culpabilité d’Alfred Dreyfus. Suite aux accusations à l’encontre du colonel Marie-Georges Picquart qui commencent à faire du bruit, ce dernier décide de rentrer en France. Il contacte alors son avocat qui, lui-même contacte le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner. Le 11 novembre 1897, Auguste Scheurer-Kestner, qui avait connaissance des preuves rassemblées par le colonel Marie-Georges Picquart, rencontre Mathieu Dreyfus. Il échange alors leurs preuves quant au véritable coupable. Mathieu Dreyfus porte plainte contre le commandant Ferdinand Walsin Esterházy, permettant que les preuves de sa culpabilité deviennent publiques.

De nombreux intellectuels et personnes politiques se joignent au mouvement dreyfusard : Emile Zola, Octave Mirbeau, Anatole France, Léon Blum, Jean Jaurès, Albert et Georges Clémenceau… C’est-à-dire que la bourgeoisie urbanisée héritière de la Révolution Française et qui voulait la démocratie bourgeoise commence à se mobiliser. Alors qu’en face l’agitation antisémite et nationaliste prend une ampleur gigantesque avec la mobilisation des Ligues d’action nationalistes, déjà active lors de la tentative de soulèvement boulangiste, et la création de nouvelles d’entre elles dont la plus célèbre est l’Action Française dirigée par Charles Maurras qui deviendra la principale organisation fasciste de France.

Le 10 janvier 1898 a lieu le procès du commandant Ferdinand Walsin Esterházy. Un procès grossièrement truqué. Dès le 11 janvier (le lendemain donc) le commandant Ferdinand Walsin Esterházy est acquitté à l’unanimité, et ce après seulement trois minutes de délibéré. Et c’est même le colonel Marie-Georges Picquart qui est condamné pour avoir transmis des informations confidentielles au vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner.

Ces procès montrent bien que l’Etat-major et le gouvernement n’étaient nullement mûs par un quelconque désir de justice mais qu’ils étaient plus motivés par des raisons politiques, basées sur une idéologie antisémite et sur les nationalistes qui entendaient faire tomber la République. D’ailleurs, l’acquittement du commandant Ferdinand Walsin Esterházy fut suivi de rassemblements antisémites pendant lesquels des représentations de Mathieu Dreyfus étaient brûlées.

Le 13 janvier 1898, Emile Zola publie dans l’Aurore J’accuse…! Lettre ouvert au président de la République. Il y rassemble, de manière plus ou moins précise, toutes les données qui existent sur l’affaire Dreyfus. L’objectif de cet article, pour Emile Zola, était de passer en procès pour ré-évoquer les cas d’Alfred Dreyfus et de Ferdinand Walsin Esterházy. Le procès a bien lieu mais l’accusation a bien fait attention (justement pour éviter de remettre l’affaire Dreyfus sur le tapis) à limiter les débats autour de l’article d’Emile Zola. L’ambiance est imprégnée de violence : les nationalistes organisent des émeutes et Emile Zola doit être protégé par la police à chaque sortie de procès.

C’est à ce moment que le mouvement ouvrier, qui était resté éloigné de l’Affaire considérant globalement de manière non-dialectique que ce n’était qu’une affaire entre bourgeois, commence à se mobiliser face à l’agitation nationaliste de plus en plus menaçante. Ainsi, de nombreuses émeutes opposent les militants socialistes et anarchistes aux ligues nationalistes et toute la presse du mouvement ouvrier prend fait et cause pour Alfred Dreyfus. Le mouvement ouvrier avait compris que l’agitation nationaliste et la propagande antisémite en train de se répandre dans les masses étaient des pièges mortels.

A la fin de ce procès, Emile Zola est d’ailleurs condamné à un an de prison et à 3 000 francs d’amende, la peine maximale pour ce dont on l’accusait. Jules Renard écrit alors :

« À partir de ce soir, je tiens à la République, qui m’inspire un respect, une tendresse que je ne me connaissais pas. Je déclare que le mot Justice est le plus beau de la langue des hommes, et qu’il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus.»

Un pourvoi en cassation est demandé : la cour de Cassation (et non le Conseil de guerre) doit revérifier le déroulement du procès mais les accusés ne peuvent pas être rejugés. Cette procédure aboutit à un procès d’Emile Zola demandé par le Conseil de guerre. Ce dernier porte plainte pour diffamation suite au pourvoi en cassation car ce pourvoi signifie qu’il a mal fait son travail.

L’avocat d’Emile Zola, sentant le climat délétère qui règne, le pousse alors à quitter la France pour l’Angleterre, ce qu’il fait. Et, en effet, les accusés sont à nouveau condamnés. Le colonel Marie-Georges Picquart se retrouve, une fois de plus, en prison. Les émeutes antisémites deviennent monnaie-courante durant toute l’année 1898.

A cette époque, le nouveau ministre de la guerre, Godefroy Cavaignac s’attèle à vouloir montrer définitivement la culpabilité d’Alfred Dreyfus. Le 7 juillet 1898, il présente à la chambre des députés 3 preuves qui, selon lui, sont incontestables. Ces preuves n’ayant pas été communiquées à la défense lors du procès de son mari, Lucie Dreyfus saute sur l’occasion pour demander son annulation. Le colonel Marie-Georges Picquart, quant à lui, soutient qu’il est capable de prouver la nullité de ces 3 preuves. Il écope de 11 mois de prison.

Le ministre de la guerre Godefroy Cavaignac veut alors en avoir le coeur net : il reprend l’enquête concernant le commandant Ferdinand Walsin Esterházy et le commandant Hubert-Joseph Henry, accusateur d’Alfred Dreyfus lors de son procès. Au terme de longs interrogatoires, les deux finissent par avouer : le premier ses rapports avec les militaires, le second le « faux Henry », bordereau a créé de toutes pièces. Et le lendemain, le 31 août 1898, le commandant Hubert-Joseph Henry se suicide.

La requête de Lucie Dreyfus peut alors aboutir. Les antisémites réagissent de plus belle. Charles Mauras écrit ainsi, dans la Gazette de France, que le commandant Hubert-Joseph Henry avait été le « serviteur héroïque des grands intérêts de l’État ». La libre parole, en décembre 1898, lanca une grande souscription au profit de la malheureuse veuve du si grand commandant qu’a été Hubert-Joseph Henry. Ce furent environs 14 000 personnes qui répondirent à l’appel, accompagnant leur don de lettres incisives, voire haineuses.

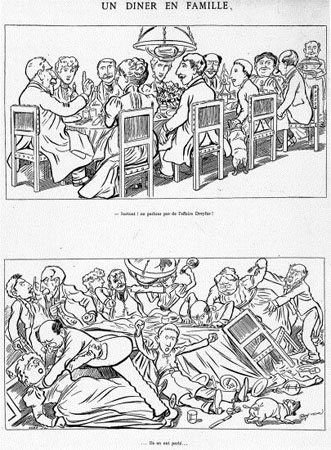

Le 14 février 1898 paraît, dans Le Figaro, la très célèbre caricature de Caran d’Ache (de son vrai nom Emmanuel Poiré), dessinateur satirique antidreyfusard, qui montre un dîner de famille petit-bourgeois. La légende du premier dessin dit : « Surtout ! ne parlons pas de l’Affaire Dreyfus ! » et celle de la deuxième : « …Ils en ont parlé… ». Il est à noter d’ailleurs que cette caricature apparaît dans de nombreux livres d’histoire mais qu’il n’est jamais précisé que son auteur était antisémite.

En effet, Caran d’Ache fonde en 1898 l’hebdomadaire Psst…! qui ne manque pas de déverser un flot d’articles antidreyfusards et antisémites. Pour revenir à la caricature, l’idée qu’elle véhicule est que l’affaire Dreyfus est une catastrophe mais dans la mesure où elle dérange les placides dîners bourgeois.

Ce que veut mettre en avant Caran d’Ache est que la polémique sur l’Affaire Dreyfus, menée par les intellectuels démocrates dreyfusards et appuyée par la gauche socialiste, serait un moyen de diviser les français, une attaque contre l’unité nationale. Et que donc cette polémique servirait les intérêts étrangers (en l’occurrence les intérêts allemands) de la même manière que les Juifs sont vus comme un « corps étrangers » complotant contre la France.

Le 10 septembre 1898, la révision du procès reçoit un avis négatif de la part de l’armée. Mais le gouvernement, lui, vote le pourvoi en cassation le 26 septembre. Les antidreyfusards se déchaînent et le nationalisme se débride. Paul Déroulède, poète nationaliste et président la Ligue des Patriotes (la plus importante ligue d’extrême-droite de cette époque) déclare : « S’il faut faire la guerre civile, nous la ferons. »

D’ailleurs, durant les funérailles du président Felix Faure, le 23 février 1899, opposé à la révision du procès d’Alfred Dreyfus, il tente un coup d’état en dirigeant le général Roget et ses troupes pour prendre l’Elysée. Il est finalement arrêté et condamné. C’est alors Emile Louvet, quant à lui soutien de la révision du procès, qui est élu président. Le climat reste tendu : l’extrême-droite continue de manifester et, le 4 juin, le président Emile Louvet est agressé sur un champ de course.

L’Arrêt de renvoi de l’Affaire au Conseil de Guerre est publié le 3 juin 1899. Emile Zola rentre en France, le colonel Marie-Georges Picquart est libéré et, le 9 juin 1899, Alfred Dreyfus quitte enfin l’île du Diable pour la France, restant tout de même emprisonné jusqu’à la révision de son procès le 7 août 1899. Procès durant lequel, à Paris, des émeutes provoquées par des agitateurs antisémites et nationalistes continuent d’avoir lieu. Et, contre tout attente, le 9 septembre 1899, Alfred Dreyfus est à nouveau condamné.

L’avocat de ce dernier lui propose alors de demander la grâce. D’abord contre cette idée – car accepter la grâce signifie accepter la culpabilité – Alfred Dreyfus, fatigué par la durée de toute cette affaire et encouragé par Mathieu Dreyfus et Bernard Lazare, finit par accepter. Le décret est signé le 19 septembre, Alfred Dreyfus est gracié et enfin libéré le 21 septembre 1899. Le 17 novembre 1899, son avocat dépose une loi d’amnistie couvrant « tous les faits criminels ou délictueux connexes à l’Affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l’un de ces faits ». Dès lors, la presse se désintéressera de l’affaire.

Malgré toutes ces procédures, Alfred Dreyfus n’était toujours pas innocenté. Ce n’est qu’en 1904, avec le début d’une nouvelle révision du procès, qu’une enquête minutieuse commence.