Accueil → Textes politiques → La bataille anti-révisionniste en Belgique → Bloc Marxiste-Léniniste

Où en est-on dans la question nationale en Belgique ? Depuis la reconnaissance par l’Etat belge des droits de la nation flamande, le mouvement flamand a pris un caractère exclusivement réactionnaire et chauvin, se faisant le promoteur des anciennes pratiques d’oppression nationale (principalement linguistique) dont il fut victime. Cette évolution d’un nationalisme « défensif » (réponse à une oppression) en nationalisme « offensif » (producteur d’oppression) s’est faite toute naturellement, puisque la direction du mouvement national flamand a toujours été entre les mains de forces bourgeoises et petites-bourgeoises réactionnaires.

Si la question nationale empoisonne les luttes syndicales, (et à vrai dire toutes les luttes), c’est bien parce que le réformisme et le chauvinisme sont inséparables. Mais on ne peut négliger le fait que les mouvements populaires sont aussi des mouvements nationaux et que dans l’histoire, les deux peuples constitutifs de la Belgique, Flamands, Wallons, n’ont pas perdu leur caractère national.

Une lecture « nationale » de l’histoire contemporaine montre à quel point les mouvements populaires (voire mêmes ouvriers) se sont développés en gardant un caractère national, flamand ou wallon. La résistance à l’occupation militaire durant la guerre de 14-18, a gardé ses spécificités nationales, flamandes ou wallonnes. Les grandes grèves de 1934 et 36 se sont surtout localisées en Wallonie. Lors de l’agression nazie, la « campagne des 18 jours », l’engagement au combat des régiments a été significativement différent, selon qu’il s’agissait d’unités flamandes ou wallonnes, ces dernières comptant un nombre nettement plus élevé de morts et combattant parfois après la capitulation. La grève générale contre le retour de Léopold III, comme le « non » au referendum qui suivit, et la grande grève de ’60-’61, marquèrent la même différenciation.

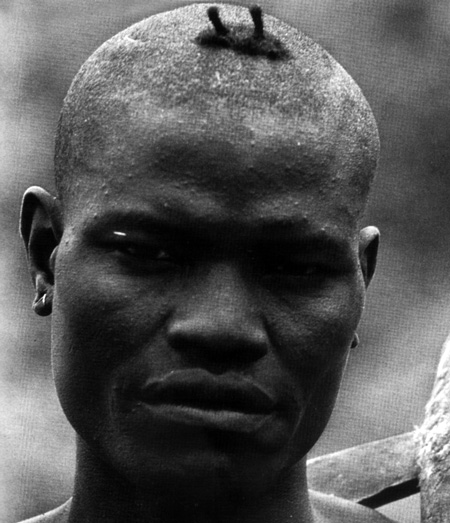

Mineur Brésilien

Mais cette lecture « nationale », pour légitime et utile qu’elle soit, n’a pas à occulter la lecture « de classe ». A savoir que la classe ouvrière flamande a joué un rôle actif dans la lutte prolétarienne alors même que l’ensemble du peuple flamand était encore majoritairement rural et idéologiquement dominé par un clergé réactionnaire. Que la classe ouvrière flamande a mené héroïquement la résistance contre l’occupation nazie (alors même que la petite-bourgeoisie et la bourgeoisie flamande collaboraient massivement). Que la classe ouvrière flamande a porté seule, en Flandre, la lutte contre le retour de Léopold III. L’analyse nationale montre vite ses limites : la province du Luxembourg n’a-t-elle pas voté pour le retour du roi ? Comment expliquer cela autrement que par sa structure de classe (importance d’une paysannerie moyenne se reconnaissant idéologiquement dans l’église catholique) ?

En sous-estimant l’oppression nationale dont furent victime les Flamands, le mouvement ouvrier belge a commis une lourde erreur qui n’est pas sans origine. Dès avant la première guerre mondiale, le POB estimait qu’avec le suffrage universel, les problèmes linguistiques se résoudraient automatiquement, et que tout devait céder à cet objectif. En outre, il percevait les revendications flamandes comme propre à diviser le mouvement ouvrier et la lutte pour le suffrage universel. Le caractère catholique petit-bourgeois du mouvement flamand d’alors contribua aussi à le tenir pour négligeable. Cette confusion entre la légitimité de la revendication flamande et le caractère réactionnaire des forces qui portaient cette revendication s’alliait à cette conviction que le POB ne pouvait avoir de base sérieuse qu’en Wallonie où, sinon quelques exceptions (textile gantois), le prolétariat industriel était concentré. Or, c’est précisément à ce moment (fin XIXe début XXe) que l’industrialisation de la Flandre prit son essor (chimie et industrie des non-ferreux en Campine et sur l’axe Bruxelles-Vilvorde-Willebroek-Boom, chantiers navals à Hoboken, ensuite mines du Limbourg etc.). Les éléments qui, au sein du POB, voulaient lier la libération nationale à la libération sociale (comme la fraction de Camille Huysmans), étaient marginaux. Certes, le POB a voté toutes les premières lois linguistiques qui firent entrer, au début du siècle, le flamand dans les écoles primaires, les tribunaux, les casernes, le Parlement, etc. en raison de leur caractère évidemment démocratique, mais le POB ne joua aucun rôle actif dans ce processus d’affranchissement. Il créait ainsi les conditions d’une hégémonie durable des courants réactionnaires dans le peuple flamand, surtout après le prurit social-chauvin (allant jusqu’au culte de la monarchie) de la première guerre mondiale. Et lorsque à leur tour les Wallons se sont estimés opprimés (pour une souris, dit-on, il n’est aucun animal plus fort que le chat, le chat du PS wallon étant le prétendu « Etat-CVP »), les revendications nationales wallonnes ont-elles aussi pris (malgré les apparences) une orientation anti-prolétarienne.

L’opposition entre une « Flandre noire » et une « Wallonie rouge » a servi de prétexte « progressiste » pour diviser le mouvement ouvrier et l’entraîner sur les voies du chauvinisme et de la collaboration de classe. Il faut accorder une attention particulière à la grande grève de ’60-’61 et son issue marquée par le « renardisme » (1). 0n vit les particularismes régionaux exacerbés par la direction de la FGTB et le mouvement ouvrier engagé dans le Mouvement Populaire Wallon, soutenu avec enthousiasme dans cette trahison des revendications populaires par la direction révisionniste du PCB (2). C’était les premiers pas d’une collaboration de classe à l’échelon régional qui n’allait cesser d’empirer, et qui allait prendre toute sa mesure lorsque le PS, rompant avec sa logique unitaire, joua la carte fédéraliste. Les divisions s’étendirent même au niveau sous-régional, et c’est ainsi que lors du démantèlement des ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi) et des usines sidérurgiques on pu assister, en Wallonie, à la « guerre des bassins », activement menée par les directions syndicales, Liège luttant pour que les fermetures aient lieu à Charleroi et vice-versa. Significative également cette manifestation de « protestation » à Charleroi précédée d’une banderole « Les ouvriers veulent un aéroport à Charleroi » ! C’était l’époque où un dirigeant du PS liégeois déclarait ouvertement « préférer un patron wallon à un ouvrier flamand » . Rien n’a réellement changé depuis ; pensons aussi aux plans mystificateurs comme « Vlaanderen 2000 », Contrat d’Avenir pour la Wallonie, (le CAWA, signé par la FGTB), ou encore le « Plan Marshall ».

Les multiples scissions — et il ne s’agit pas seulement de scissions Nord-Sud — dans les appareils syndicaux réformistes ont « coulé » les structures syndicales dans le moule des institutions fédérales étatiques, au détriment de l’unité de lutte de la classe. Le dernier avatar de cette politique est la scission, cette année, de la Centrale des métallos bruxellois en une Centrale flamande et une centrale francophone. Ce qui signifie qu’au sein d’une usine comme VW à Forest, les ouvriers FGTB néerlandophones et francophones appartiennent à des syndicats différents ! C’est exactement ce genre de division dont ils ont besoin aujourd’hui…

A la multiplication des divisions et sous-divisions nationales, communautaires régionales et sous-régionales qui ne cesse d’entraver l’unité du mouvement prolétarien correspond la mondialisation capitaliste (qui place les prolétaires dans une situation de concurrence) et la construction européenne (qui donne à la bourgeoisie impérialiste européenne des moyens d’agir au plus haut degré d’unité).

Voilà la tendance catastrophique qui s’est dégagée ces dernières décennies. Une division du prolétariat en de minuscules portions étrangères les unes aux autres mais dont les direction politiques et syndicales se lient à des institutions locales dépourvues de vrai pouvoir. Une unification de la bourgeoisie impérialiste européenne dans le cadre de l’UE, qui lui permet de faire valoir ses intérêts, opposés à ceux du prolétariat, dans le cadre d’une mondialisation déchaînant les forces de la concurrence.

Il ne s’agit pas, pour les communistes, de « sauver la Belgique ». Les cadres régionaux, national, européen sont également étrangers aux intérêts du prolétariat. Il s’agit avant tout de faire valoir l’unité des intérêts prolétariens à chaque échelon : sous-régional, régional, national, européen et international. Chaque échelon nécessite une analyse et une politique particulière pour avancer vers l’union des prolétaires dans la lutte pour leur libération.

Le fait que le mouvement flamand a pris un caractère exclusivement réactionnaire et chauvin ne nous dispense pas d’analyser attentivement le problème qu’il pose, car le mouvement flamand actuel bénéficie dans les milieux populaires du bénéfice de son ancienne légitimité, quand le mouvement flamand s’opposait à une réelle oppression nationale. Mais la question nationale en Belgique ne se limite pas à la confrontation Wallons/Flamands qui a pris le relais de la confrontation fédéralistes/unitaristes. La présence en Belgique d’importantes communautés d’origine étrangères (arabe et turque, notamment) requière également la plus grande attention. A l’heure où la machine capitaliste à assimiler les immigrés (école+usine) ne fonctionne plus, la manière dont ces communautés sont victimes du chauvinisme et du racisme, la manière dont, faute d’une direction prolétarienne, leur « nationalisme défensif » peut se muer à la première occasion en un « nationalisme offensif », également chauvin et raciste, sont autant d’éléments qui appellent la plus grande attention. Participent également au panorama de la question nationale en Belgique, la question juive et sa contamination par la question sioniste, la lutte des sans-papiers qui revendiquent l’égalité des droits, etc.

NOTE :

(1) Renard avait été un syndicalisme de combat pendant l’occupation, en créant le Mouvement Métallurgiste Unifié à Liège dès 1942, qui organisa des grèves et des sabotages. Le M.M.U. allait s’unifier en 1944 aux Comités de Lutte Syndicale (C.L.S.) dirigées par le Parti Communiste, et former ainsi le Mouvement Syndical Unifié. Renard essaya aussi d’obtenir l’entrée des syndicalistes chrétiens dans le M.S.U. pour contrebalancer le poids des communistes, mais ceux-ci refusèrent. Le M.S.U. fut une des principales forces constitutives de la F.G.T.B. Il fut le représentant du wallingantisme ouvrier et le fondateur, avec d’autres dirigeants syndicaux, du Mouvement Populaire Wallon. Cette force n’était pas un parti mais un groupe de pression essentiellement tourné vers le PS. Le MPW obtint d’ailleurs la tenu d’un congrès socialiste wallon (le P.S.B.-B.S.P. était encore unitaire) en 1962 qui revendiqua une large autonomie économiques et sociales pour la Wallonie. Le P.S.B.-B.S.P. ayant rencontré dans sa base une forte opposition à son accord aux mesures anti-grèves concoctées en 1963 par les P.S.C.-C.V.P. (« lois sur le maintien de l’ordre »), il se livra à une large épuration en 1964. L’adhésion au P.S.B. et au M.P.W. (mais aussi au groupe trotskiste La Gauche) fut déclaré incompatible. Ceux qui firent le choix de la rupture avec le PS créèrent le Parti Wallon des Travailleurs (P.W.T.) qui allait s’ouvrir en 1968 à tous les fédéralistes wallons (ainsi les chrétiens de « Rénovation wallonne ») pour fonder le Rassemblement Wallon. Devenu wallingant, le PS allait progressivement réabsorber l’essentiel de ces forces.

(2) A la suite des grèves de 60-61, le PCB connu une surenchère opportuniste. Il fit alliance à Bruxelles avec l’Union de la Gauche Socialiste (noyautée par les trotskistes) et, en Wallonie, avec le Parti Wallon des Travailleurs.

Ce numéro de Clarté propose une première livraison d’éléments d’analyses pour éclairer les choix des communistes révolutionnaires dans la question nationale. Une seconde livraison abordera notamment la question du travail politique parmi les sans-papiers et dans les communautés turque et kurde en Belgique, et analysera les positionnements de la gauche indépendantiste basque.

1. Introduction

L’oppression nationale est une des formes d’oppression pré-capitaliste maintenue par les capitalistes. Les nationalités opprimées servent aux capitalistes de source de main d’œuvre à bon marché et permettent à la bourgeoisie de réaliser des profits encore plus élevés.

De plus, l’oppression nationale s’insère dans la politique de « diviser pour régner ». En accordant des privilèges à une nationalité tout en privant d’autres de leurs droits les plus fondamentaux, la bourgeoisie essaie de diviser le prolétariat. C’est la bourgeoisie qui tire les ficelles dans les conflits nationaux qui opposent les travailleurs de nations différentes. Tant qu’ils se battent entre eux, la bourgeoisie elle-même est épargnée. La question nationale a une très grande importance pour les communistes. Car l’ennemi des nationalités opprimées est la bourgeoisie, le même ennemi qu’affronte le prolétariat. Pleinement mobilisées dans la lutte pour leurs droits, les nations opprimées sont des forces d’appui à la révolution prolétarienne.

Enfant indien d’Equateur

2. Définition marxiste de la nation

Staline : « Qu’est-ce que la nation ? La nation, c’est avant tout une communauté, une communauté déterminée d’individus. Cette communauté n’est pas de race ni de tribu. L’actuelle nation italienne a été formée de Romains, de Germains, d’Etrusques, de Grecs, d’Arabes, etc. La nation française a été constituée par des Gaulois, des Romains, des Bretons, des Germains, etc. Il faut en dire autant des Anglais, Allemands et autres qui se sont constitués en nations avec des hommes appartenant à des races et à des tribus diverses. Ainsi, la nation n’est pas une communauté de race ni de tribu, mais une communauté humaine historiquement constituée.

D’autre part, il est hors de doute que les grands Etats de Cyrus ou d’Alexandre ne pouvaient pas être appelés nations, bien que constitués historiquement, formés de tribus et de races diverses. Ce n’étaient pas des nations, mais des agglomérats de groupes, agglomérats dus au hasard et peu cohérents, qui se désagrégeaient ou se soudaient, suivant les succès ou les défaites de tel ou tel conquérant. Ainsi, la nation n’est pas un agglomérat accidentel ni éphémère, mais une communauté humaine stable.

(…) la communauté de langue est l’un des traits caractéristiques de la nation. Cela ne veut évidemment pas dire que les diverses nations parlent toujours et partout des langues différentes, ou que tous ceux qui parlent la même langue constituent forcément une seule nation. Une langue commune pour chaque nation, mais pas nécessairement des langues différentes pour les diverses nations ! Il n’est pas de nation qui parle à la fois plusieurs langues, mais cela ne signifie pas encore qu’il ne puisse y avoir deux nations parlant la même langue ! Les Anglais et les Américains du Nord parlent la même langue, et cependant ils ne constituent pas une même nation. Il faut en dire autant des Norvégiens et des Danois, des Anglais et des Irlandais.

Mais pourquoi, par exemple, les Anglais et les Américains du Nord ne constituent-ils pas une seule nation, malgré une langue commune ? Tout d’abord parce qu’ils ne vivent pas côte à côte, mais sur des territoires différents. Une nation ne peut se former qu’à la suite de relations prolongées et régulières, qu’à la suite d’une vie commune des personnes, de génération en génération. Or une longue vie commune est impossible sans un territoire commun. Les Anglais et les Américains habitaient autrefois un seul territoire, l’Angleterre, et formaient une seule nation. Puis une partie des Anglais a émigré d’Angleterre dans un nouveau territoire, l’Amérique, et c’est là, sur ce nouveau territoire, qu’elle a formé, avec le temps, une nouvelle nation, la nation américaine. La diversité des territoires a entraîné la formation de nations diverses. Ainsi, la communauté de territoire est l’un des traits caractéristiques de la nation.

Mais ce n’est pas encore tout. La communauté du territoire par elle-même ne fait pas encore une nation. Pour cela, il faut qu’il y ait en outre une liaison économique interne, soudant les diverses parties de la nation en un tout unique. Une telle liaison n’existe pas entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord, et c’est pourquoi elles forment deux nations différentes. Mais les Américains eux-mêmes ne mériteraient pas d’être appelés nation si les différents points de l’Amérique du Nord n’étaient pas liés entre eux en un tout économique, grâce à la division du travail entre eux, au développement des voies de communication, etc. Prenons, par exemple, les Géorgiens. Les Géorgiens d’avant la réforme [NdT : La réforme de 1863-1867, qui abolit le servage en Géorgie] vivaient sur un territoire commun et parlaient une seule langue; et pourtant ils ne formaient pas, à parler strictement, une seule nation, car, divisés en une série de principautés détachées les unes des autres, ils ne pouvaient vivre d’une vie économique commune, se faisaient la guerre depuis des siècles et se ruinaient mutuellement, en excitant les uns contre les autres les Persans et les Turcs. La réunion éphémère et accidentelle des principautés, qu’un tsar chanceux réussissait parfois à réaliser, n’englobait dans le meilleur des cas que la sphère administrative superficielle, pour se briser rapidement contre les caprices des princes et l’indifférence des paysans. Et il ne pouvait en être autrement, vu le morcellement économique de la Géorgie… Celle-ci n’apparut en tant que nation que dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque la chute du servage et le progrès de la vie économique du pays, le développement des voies de communication et la naissance du capitalisme eurent institué la division du travail entre les régions de la Géorgie et porté un coup définitif à l’isolement économique des principautés pour les réunir en un tout. Il faut en dire autant des autres nations qui ont franchi le stade du féodalisme et développé chez elles le capitalisme. Ainsi, la communauté de la vie économique, la cohésion économique sont l’une des particularités caractéristiques de la nation.

Mais cela non plus n’est pas tout. En plus de ce qui a été dit, il faut encore tenir compte des particularités psychologiques des individus réunis en nation. Les nations se distinguent l’une de l’autre non seulement par les conditions de leur vie, mais aussi par leur psychologie qui s’exprime dans les particularités de la culture nationale. Si l’Angleterre, l’Amérique du Nord et l’Irlande, qui parlent une seule langue, forment néanmoins trois nations différentes, c’est qu’un rôle assez important est joué en l’occurrence par cette formation psychique originale qui s’est élaborée, chez elles, de génération en génération, par suite de conditions d’existence différentes. Evidemment, la formation psychique en elle-même ou, comme on dit encore, le » caractère national » apparaît à l’observateur comme quelque chose d’insaisissable ; mais pour autant qu’elle s’exprime dans l’originalité de la culture commune à la nation, elle est insaisissable et ne saurait être inconnue. Inutile de dire que le » caractère national » n’est pas une chose établie une fois pour toutes et qu’il se modifie en même temps que les conditions de vie; mais, pour autant qu’il existe à chaque moment donné, il marque de son empreinte la physionomie de la nation. Ainsi, la communauté de la formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture, est l’un des traits caractéristiques d’une nation.

De cette façon, nous avons énuméré tous les indices qui caractérisent la nation. La nation est une communauté humaine, stable, historiquement constituée, née sur la base d’une communauté de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans une communauté de culture. Avec cela, il va de soi que la nation, comme tout phénomène historique, est soumise à la loi du changement, qu’elle a son histoire, un commencement et une fin.

Il est nécessaire de souligner qu’aucun des indices mentionnés ne suffit, pris isolément, à définir la nation. Bien plus: il suffit qu’un seul de ces indices manque pour que la nation cesse d’être nation. On peut se représenter des hommes ayant un » caractère national » commun, sans que l’on puisse dire toutefois qu’ils forment une nation, s’ils sont économiquement dissociés, s’ils vivent sur des territoires différents, s’ils parlent des langues différentes, etc.. Tels sont, par exemple, les Juifs russes, galiciens, américains, géorgiens, ceux des montagnes du Caucase, qui, à notre avis, ne forment pas une nation unique. On peut se représenter des hommes dont le territoire et la vie économique sont communs et qui cependant ne forment pas une nation, s’ils n’ont pas une communauté de langue et de » caractère national « . Tels sont, par exemple, les Allemands et les Lettons dans la Province balte. Enfin les Norvégiens et les Danois parlent la même langue, sans pour cela former une seule nation, vu l’absence des autres indices. Seule, la présence de tous les indices pris ensemble nous donne une nation » (…).

(Staline Le marxisme et la question nationale in La question nationale et coloniale (1917). Editions Norman Bethune, Paris, pp 29-33)

3. La question nationale selon Lénine et Staline

Lénine : « Le droit des nations à disposer d’elles-mêmes signifie exclusivement leur droit à l’indépendance, à la libre séparation politique d’avec la nation qui les opprime. Concrètement, cette revendication de la démocratie politique signifie l’entière liberté de propagande en faveur de la séparation et la solution de ce problème par la voie d’un référendum au sein de la nation qui se sépare. Ainsi, cette revendication n’a pas du tout le même sens que celle de la séparation, du morcellement, de la formation de petits Etats. Elle n’est que l’expression conséquence de la lutte contre toute oppression nationale. Plus le régime démocratique d’un Etat est proche de l’entière liberté de séparation, plus seront rares et faibles, en pratique, les tendances à la séparation, car les avantages des grands Etats, au point de vue aussi bien du progrès économique que des intérêts de la masse, sont indubitables, et ils augmentent sans cesse avec le développement du capitalisme. Reconnaître le droit à l’autodétermination n’équivaut pas à reconnaître le principe de la fédération. On peut être un adversaire résolu de ce principe et être partisan du centralisme démocratique, mais préférer la fédération à l’inégalité nationale, comme la seule voie menant au centralisme démocratique intégral. C’est précisément de ce point de vue que Marx, tout en étant centraliste, préférait même la fédération de l’Irlande avec l’Angleterre à s’assujettissement forcé de l’Irlande par les Anglais [NdE : Lettres de Marx à Engels des 2 et 30 novembre 1867] . »

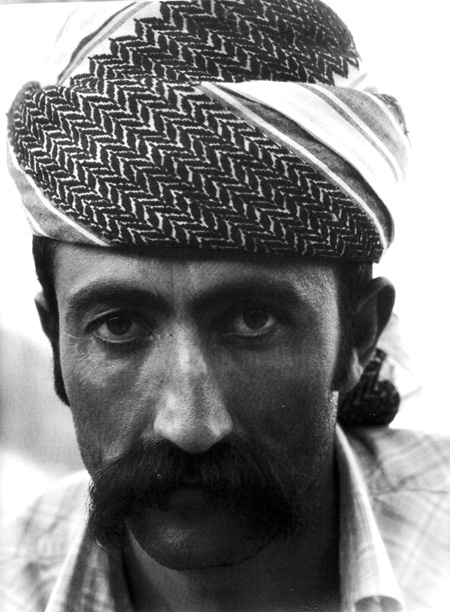

Tsigane de Russie

(Lénine, La Révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, 1916, Œuvres Complètes, Tome 22, Editions de Moscou)

Lénine : « La question nationale exige d’être posée et résolue clairement par tous les ouvriers conscients. Lorsque la bourgeoisie luttait pour la liberté avec le peuple, avec les travailleurs, elle prenait la défense de la liberté complète et de l’égalité des droits complète des nations. Des pays d’avant-garde comme la Suisse, la Belgique, la Norvège, etc. nous montrent en exemple comment des nations libres, vivant sous un régime démocratique réel, vivent ensemble en bonne intelligence ou se séparent pacifiquement [NdE : en 1905, la Norvège se sépare pacifique, par referendum, de la Suède] . Aujourd’hui la bourgeoisie craint les ouvriers ; elle recherche l’alliance des Pourichkévitch et de la réaction ; elle trahit la démocratie, prend la défense de l’oppression ou de l’inégalité des nations et cherche à corrompre les ouvriers par des mots d’ordre nationalistes. Seul, de nos jours, le prolétariat défend la liberté véritable des nations et l’unité des ouvriers de toutes les nations.

Pour que des nations différentes puissent, dans la liberté et la paix, vivre unies ou bien se séparer (lorsque cela les arrange davantage) en formant des Etats distincts, il faut la démocratie complète dont la classe ouvrière se fait le champion. Pas le moindre privilège pour aucune nation, pour aucune langue. Pas la moindre vexation, par la moindre injustice à l’égard d’une minorité nationale. Tels sont les principes de la démocratie ouvrière.

Les capitalistes et les grands propriétaires veulent à tout prix diviser les ouvriers des différentes nations ; mais pour leur part, les grands de ce monde vivent en parfaite intelligence, comme les actionnaires d’« affaires » qui « rapportent » des millions (du genre des mines d’or de la Léna) : qu’ils soient orthodoxes ou juifs, Russes ou Allemands, Polonais ou Ukrainiens, tous ceux qui possèdent un capital exploitent à qui mieux mieux les ouvriers de toutes les nations.

Les ouvriers conscients sont pour l’unité complète des ouvriers de toutes les nations au sein de toutes les organisations ouvrières, qu’elles soient éducatives, syndicales, politiques, etc. Laissons à messieurs les cadets, le déshonneur de nier ou d’amoindrir l’égalité des droits des Ukrainiens. Laissons à la bourgeoisie de toutes les nations le passe-temps des phrases mensongères sur la culture nationale, sur les problèmes nationaux, etc.

Les ouvriers ne permettront pas qu’on les divise à l’aide de quelque discours doucereux que ce soit sur la culture nationale ou l« autonomie culturelle nationale ». Les ouvriers de toutes les nations s’unissent pour défendre ensemble au sein de leurs organisations communes, la liberté complète et l’égalité en droits complète, gage de la culture véritable.

Les ouvriers créent dans le monde entier leur culture à eux, une culture internationale, à la préparation de laquelle ont œuvré de longue date les champions de la liberté et les ennemis de l’oppression. Au monde ancien, monde de l’oppression nationale, des querelles nationales ou du particularisme national, les ouvriers opposent le monde nouveau de l’unité des travailleurs de toutes les nations, dans lequel pas un seul privilège, pas la moindre oppression de l’homme par l’homme ne peuvent avoir place. »

( La classe ouvrière et la question nationale, La Pravda n°106, 10 mai 1913, Œuvres complètes, Tome 19, Editions de Moscou)

Paysan calabrais

Lénine encore : « la tendance historique universelle du capitalisme à la destruction des cloisons nationales, à l’effacement des distinctions nationales, à l’ assimilation des nations qui, à chaque décade, s’affirme plus puissante et constitue un des plus grands facteurs transformant le capitalisme en socialisme. N’est pas marxiste, ni même démocrate, celui qui ne reconnaît ni ne défend l’égalité des nations et des langues, qui ne lutte pas contre toute oppression ou inégalité nationale. Cela ne fait pas de doute. Mais il n’est pas douteux non plus que le pseudo marxiste qui attaque à fond le marxiste d’une autre nation en l’accusant de « tendance à l’assimilation », n’est en réalité qu’un simple philistin nationaliste. C’est à cette catégorie peu honorable de gens qu’appartiennent tous les bundistes… Sur dix millions et demi de juifs dans le monde entier [NdE : en 1913] , près de la moitié vivent dans le monde civilisé [NdE : Lénine appelle ainsi les pays démocratique bourgeois] dans les conditions de la plus grande « assimilation » , alors que les juifs de Russie et de Galicie, malheureux, accablés, privés de droits(…), vivent dans les conditions de la moindre assimilation, du plus grand particularisme (…) les juifs dans le monde civilisé ne constituent pas une nation ; ils se sont assimilés plus que les autres (…) Les juifs de Galicie et de Russie ne constituent pas une nation : ils ne sont ici, malheureusement, non point par leur faute, mais par celle des exploiteurs, qu’une caste. Tel est le jugement indiscutable des hommes qui connaissent incontestablement l’histoire juive et tiennent compte des faits. Qu’attendent donc ces faits ? Ils attestent que seuls peuvent crier contre l’assimilation les petits bourgeois réactionnaires juifs qui veulent faire marcher à rebours la roue de l’histoire, l’obliger à tourner non point en commençant par le régime de la Russie et de la Galicie pour aller vers le régime de Paris et de New-York, mais inversement. Les meilleurs parmi les juifs, glorifiés par l’histoire universelle et qui fournirent au monde des guides avancés de la démocratie et du socialisme n’ont jamais crié contre. Seuls les contemplateurs admiratifs de ce qu’il y a de rétrogrades chez les juifs crient contre l’assimilation (…) Toute propagande tendant à séparer les ouvriers d’une nation (ou d’une minorité nationale) d’avec ceux d’une autre nation (ou d’une autre minorité nationale), toute critique visant les « tendance à l’assimilation » marxiste, toute opposition – dans les problèmes concernant le prolétariat – d’une culture nationale dans son ensemble à une autre culture nationale soi-disant intégrale, etc. c’est du nationalisme bourgeois contre lequel il nous faut absolument lutter sans merci… Le principe du nationalisme bourgeois, c’est le développement de la nationalité en général, d’où le caractère exclusif du nationalisme bourgeois, les rivalités nationales sans issue. Quant au prolétariat (…) il salut toute assimilation des nations, excepté l’assimilation violente ou qui s’appuie sur des privilèges. »

Staline : « Première question : comment organiser la vie politique des nations opprimées ? A cette question, il convient de répondre que le droit doit être accordé aux peuples opprimés faisant partie de la Russie, de décider eux-mêmes la question de savoir s’ils veulent rester au sein de l’Etat russe ou s’en détacher pour former des Etats indépendants. Nous sommes, à l’heure actuelle, en présence d’un conflit concret entre le peuple finlandais et le Gouvernement provisoire. Les représentants du peuple finlandais, les représentant de la social-démocratie exigent du Gouvernement provisoire la restitution au peuple des droits dont il jouissait avant l’annexion à la Russie. Le Gouvernement provisoire s’y refuse, ne reconnaissant pas la souveraineté du peuple finlandais. De quel côté devons-nous nous ranger ? Evidemment, du côté du peuple finlandais, parce qu’il est inconcevable qu’on reconnaisse le maintien par la violence d’une peuple quelconque dans le cadre d’un seul Etat. En formulant le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, nous élevons de ce fait la lutte contre l’oppression nationale au niveau d’une lutte contre l’impérialisme, notre ennemi commun. Si nous ne faisons pas cela, nous pouvons nous trouver dans la situation de gens qui portent l’eau au moulin des impérialistes. Si nous, social-démocrates, refusions au peuple finlandais le droit d’exprimer sa volonté de se séparer et le droit de résister cette volonté, nous nous trouverions, de ce fait, dans la situation de continuateurs de la politique tsariste.

Il n’est pas permis de confondre la question du droit des nations à la liberté de séparation avec le problème de la séparation obligatoire de la nation à tel ou tel moment. Cette question, le Parti du prolétariat doit la résoudre dans chaque cas particulier, tout à fait à part, suivant la situation. Reconnaissant aux peuples opprimés le droit de séparation, le droit de décider de leur sort politique, nous ne résolvons pas de ce fait la question de savoir si telles nations doivent, à un moment donné, se séparer de l’Etat russe. Je puis reconnaître à la nation le droit de se séparer, mais cela ne veut pas encore dire que je l’aie obligée à le faire. Le peuple a le droit de se séparer, mais il peut aussi, suivant les conditions, ne pas faire usage de ce droit. Ainsi, de notre côté, nous restons libres de faire de l’agitation pour ou contre la séparation, suivant les intérêts du prolétariat, les intérêts de la révolution prolétarienne. Ainsi, le problème de la séparation doit être résolu dans chaque cas particulier, tout à fait à part, suivant la situation ; et voilà pourquoi précisément la question de la reconnaissance du droit à la séparation ne doit pas être confondue avec l’utilité de la séparation dans telles ou telles conditions. Pour ma part, je me proposerais, par exemple, contre la séparation de la Transcaucasie [NdE : division administrative tsariste comprenant la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ; rappelons que Staline était Géorgien] , en tenant compte du développement commun à la Transcaucasie et à la Russie, de certaines conditions de la lutte du prolétariat, etc. Mais si les peuples de la Transcaucasie réclamaient néanmoins la réparation, ils se sépareraient certainement, sans rencontrer aucune opposition de notre part. (…)

Poursuivons. Comment agir envers les peuples qui voudront rester dans le cadre de l’Etat russe ? Si parmi les peuples il y a eu de la méfiance à l’égard de la Russie, elle était alimentée avant tout par la politique du tsarisme. Dès l’instant que le tsarisme a disparu, qu’a disparu sa politique d’oppression, la méfiance doit se relâcher, l’attraction s’accroître vers la Russie. Je pense qu’après le renversement du tsarisme, les neuf dixièmes des peuples ne voudront pas se séparer. Aussi, le Parti propose-t-il l’organisation d’autonomies régionales pour les peuples qui ne voudraient pas se séparer et qui se distinguent par les particularités de leurs conditions de vie, de leur langue, comme, par exemple, la Transcaucasie, le Turkestan, l’Ukraine. Les frontières géographiques de telles régions autonomes seront déterminées par la population elle-même, conformément aux conditions économiques, aux conditions d’existence, etc.

Enfin, reste la question des minorités nationales. Leurs droits doivent être protégés tout spécialement. Aussi le Parti réclame-t-il l’égalité complète dans les questions scolaires, religieuses, etc., l’abolition de toutes restrictions pour les minorités nationales.

Leurs droits doivent être protégés tout spécialement. Aussi, le Parti réclame-t-il l’égalité complète dans les questions scolaires, religieuses, etc., l’abolition de toutes restrictions pour les minorités nationales. (…)

Nous devons encore résoudre la question de savoir comment organiser le prolétariat des diverses nations en un seul parti commun. Selon un plan, les ouvriers s’organisent par nationalité, – autant de nations, autant de partis. Ce plan a été repoussé par la social-démocratie. La pratique a montré que l’organisation par nationalité du prolétariat d’un Etat donné, ne mène qu’à l’effondrement de l’idée de la solidarité de classe. Tous les prolétaires de toutes les nations composant l’Etat donné doivent être organisés en une seule collectivité prolétarienne indivisible. »

Staline Rapport sur la question nationale in La question nationale et coloniale (1917). Editions Norman Bethune, Paris, pp 95-98

Fillette oïgour

« Mais trouver la clé d’une juste solution du problème national ne signifie pas encore le résoudre entièrement et définitivement, ni amener cette solution, à sa réalisation pratique et concrète. Pour réaliser de façon juste le programme national formulé par la Révolution d’Octobre, il est nécessaire encore de surmonter les obstacles qui nous ont été laissés en héritage par la période déjà franchie de l’oppression nationale, et qui ne peuvent être surmontés d’un coup en un bref laps de temps.

C’est héritage consiste, en premier lieu, dans les survivances du chauvinisme dominateur grand-russe [NdE : « grand russe » par opposition à « blanc-russe » (biélorusse) et « petit-russe » (ukrainien, l’Ukraine était traditionnellement appelée Petite-Russie)] , qui est le reflet de l’ancienne situation privilégiées des Grands-Russes. Ces survivances subsistent encore dans l’esprit des travailleurs de nos institutions soviétiques au centre et en province (…). Pratiquement, elles s’expriment dans l’attitude de mépris hautain et de bureaucratisme sans cœur que manifestent les fonctionnaires soviétiques russes envers les besoins et les nécessités des Républiques nationales. (…)

Cet héritage consiste enfin dans les survivances du nationalisme au sein de toute une série de peuples, qui ont subi le pénible joug de l’oppression nationale et qui n’ont pas encore eu le temps de se libérer du sentiment des vieux griefs nationaux. L’expression pratique de ces survivances, c’est un certain isolement national et l’absence d’une pleine confiance des peuples autrefois opprimés à l’égard des mesures émanant des Russes. Toutefois, dans certaines Républiques composées de plusieurs nationalités, il n’est pas rare de voir ce nationalisme défensif se transformer en nationalisme offensif, en chauvinisme avéré de la nationalité plus forte, dirigé contre les nationalités faibles de ces Républiques. Le chauvinisme géorgien (en Géorgie), dirigé contre les Arméniens, les Ossètes, les Adjars et les Abkhaz ; le chauvinisme azerbaïdjanais (en Azerbaïdjan), dirigé contre les Arméniens ; le chauvinisme ouzbek (Boukharie et Khorezm), dirigé contre les Turkmènes et les Kirghiz, le chauvinisme arménien, etc., – toutes ces variétés de chauvinisme (…) constituent le plus grand mal, qui menace de transformer certains Républiques nationales en une arène de querelles et de discordes. »

(Staline Thèses sur les facteurs nationaux dans le développement de l’Etat et le Parti (1923)in La question nationale et coloniale (1917). Editions Norman Bethune, Paris, pp 382-385.)

Berger afar

En résumé, les principes marxistes-léninistes relatifs à la question nationale sont :

– le droit à l’autodétermination de toute nation jusqu’à et y compris sa séparation d’avec l’Etat dans lequel elle se trouve (ce qui ne veut pas dire que la séparation soit toujours ni partout, pour les communistes, souhaitable) ;

– l’égalité en droit de toute nation et nationalité et l’interdiction de discrimination envers les minorités nationales ; les minorités nationales doivent avoir les moyens de protéger et valoriser leur patrimoine culturel ;

– la reconnaissance du processus d’assimilation des minorités par les majorités comme un processus historique qu’il convient ni de précipiter ni d’entraver. Reconnaissance du processus de constitution d’une culture mondiale, transnationale, comme expression du même processus historique à quoi il convient non de s’opposer mais de donner un caractère prolétarien, anti-capitaliste.

– la lutte contre les tendances du nationalisme défensif des nations opprimées à se transformer en chauvinisme, en racisme, et/ou nationalisme offensif. La lutte de libération nationale doit uniquement servir à faire falloir les droits de la nation à disposer d’elle-même, sans préjudices pour les droits des autres nations.

– l’organisation commune des prolétaires de nationalités différentes du même Etat dans les mêmes organisations de lutte (syndicats, Parti) ;

– la subordination générale pour les communistes de la question nationale à la question sociale, de la lutte nationale à la lutte de classes.

Ouvrière américaine

4. La révolution soviétique et les cultures nationales

La Déclaration des droits des peuples de Russie du 2 (16) novembre 1917 avait proclamé leur égalité et leur souveraineté, en particulier le droit des minorités nationales à assurer leur libre développement. Cette déclaration de principe incluait évidemment la culture et avec elle la littérature. Cependant la guerre civile n’était pas favorable à cette mise en œuvre, ne serait-ce que parce que les peuples concernés étaient situés à la périphérie, ouverts à l’occupation étrangère et souvent même provisoirement détachés de la Fédération soviétique. Le problème s’y trouvait compliqué du fait que les impérialistes s’appuyaient sur les nationalismes locaux. Le gouvernement soviétique avait donc à lutter sur deux fronts : d’une part, en pays russe, contre la survivance d’un « russocentrisme » à base de chauvinisme grand-russe, d’autre part dans les nouvelles républiques, il lui fallait dissocier le nationalisme bourgeois, anti-soviétique, de la revendication d’une culture nationale à fondement populaire. Lénine avait posé le principe de cette politique dès avant la guerre dans ses Notes critiques sur la question nationale (1913-1914) où il définissait l’antagonisme qui opposait, à l’intérieur de chaque nation, « deux cultures », la bourgeoise, pour laquelle le nationalisme n’était qu’un camouflage de l’exploitation de son propre prolétariat et la prolétarienne, pour laquelle la culture nationale et en particulier l’usage de la langue nationale allaient de pair avec « l’internationalisme prolétarien ». Staline, qui avait à sa charge le Commissariat du peuple aux nationalités, tenta de mettre à jour la théorie de Lénine dans les conditions nouvelles créées par la Révolution. Dans son essai Qu’est-ce que la culture nationale ? Comment la comparer à la culture prolétarienne, il proposa une formule directement applicable à la littérature : « prolétarienne quant au fond, nationale quant à la forme » : « le mot d’ordre de culture nationale devient un mot d’ordre prolétarien dès lors que le prolétariat a pris le pouvoir et que la consolidation des nations a commencé à progresser sous les auspices du prolétariat. » La formule n’avait pas pour elle l’évidence puisqu’en 1930 encore il se trouvait encore des théoriciens soviétiques pour assurer que « national dans la forme était dénué de sens et qu’entre le national et le socialiste l’antagonisme était irréductible » Mais la vie en décidait autrement et le souci dominant des artistes des républiques non russes est l’épanouissement de leur culture propre. C’est en 1929 que le gouvernement soviétique prend lui-même en mains la promotion des littératures nationales. Le moyen en a été la « Semaine de la littérature ukrainienne » organisée à Moscou du 9 au 16 février 1929 avec la participation des plus hautes autorités du Parti et de l’État. La délégation ukrainienne comprenait cinquante hommes de lettres. La presse, Pravda en tête, entretint tous les jours l’opinion des propos tenus et des mesures d’organisation décidées. Dès la première rencontre, qu’il présidait, Kerjentsev avait signifié « qu’au-delà du rapprochement entre écrivains russes et ukrainiens, c’est l’organisation d’échanges entre écrivains de toutes les nationalités de l’URSS qui était véritablement en question. » Staline et Kaganovitch, recevant la délégation, avaient développé l’idée « qu’en menant la lutte contre le chauvinisme de grande puissance des Russes aussi bien que contre le nationalisme local, on irait dans le sens du développement et du renforcement des cultures nationales. » Si la langue ukrainienne n’était pas un obstacle rédhibitoire à la compréhension des Moscovites, il n’en allait pas de même des langues de l’Asie et du Caucase : à défaut d’œuvres littéraires tant que n’était pas réalisé le réseau annoncé de traductions, on leur fait découvrir le théâtre et le folklore de ces républiques lors de l’Olympiade pansoviétique de l’art des peuples de l’URSS en 1930 (« art » était pris au sens d’arts du spectacle). La résolution du 23 avril 1932 qui décidé de la fondation de l’union des écrivains soviétiques, très brève, ne faisait pas allusion aux littératures « nationales ». Mais le comité d’organisation qui, outre la préparation des statuts de la future union et de son 1er Congrès, fit fonction de directoire des lettres, mit aussitôt à son programme les littérature nationales ; il suscita des comités d’organisation dans chacune des républiques tout en gardant la haute main sur les échanges entre elles, et surtout entre elles et la Russie. Il inclut des représentants des littératures nationales, créa quelques groupes d’écrivains et de critiques pour leur étude et surtout, à l’initiative de Gorki, lança des « brigades » d’écrivains et de critiques qui avaient d’une part pour tâche d’étudier sur place afin d’en nourrir leurs œuvres la figure nouvelle du pays — l’industrialisation, la collectivisation, les grands travaux, la transformation des hommes eux-mêmes dans l’essor général ; d’autre part ils avaient à prendre contact avec les écrivains locaux, à la fois à les aider et à apprendre d’eux, à organiser les échanges entre écrivains de cultures et de langues différentes, à faire avancer le problème des traductions. Participent à ces brigades nombre d’écrivains parmi les plus importants du temps, et parmi eux Fadeev, V. Kataev, F. Gladkov en Ukraine, N. Tikhonov, V. Kavérine, P. Pavlenko, B. Pasternak au Caucase ; d’autres vont au Kazakhstan, en Bachkirie, au Tadjikistan, en Ossétie, en Tartarie, en Yakoutie… Le Congrès confirma cette politique d’échanges et lui donna une forme organisationnelle : dès lors les soirées, les « décades » consacrées à telle littérature républicaine, à tel écrivain national, feront partie de la vie littéraire de l’URSS. Au Congrès lui-même 52 nationalités étaient représentées. Sur un total de 458 délégués, on ne comptait que 201 Russes ; si l’on tient compte du fait que des allogènes écrivaient en russe (par exemple, sur 113 Juifs, 24 seulement publiaient en yiddish) et qu’au total le nombre d’écrivains s’exprimant en russe s’élevait à 332, il en restait 136 à ne pratiquer en littérature que leur langue nationale. Un délégué de chacune des Unions de Tatarie, de Géorgie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan, d’Ouzbékistan, de Turkménistan et de Tadjikistan lut un rapport dans lequel il expose pour les autres nationalités présentes et d’abord pour les Russes dont beaucoup de tout jeunes délégués l’ignoraient, l’histoire de leur littérature nationale et les perspectives de son développement. Sans préjudice, de l’intervention personnelle des délégués au cours de la discussion. Au total vingt représentants des littératures nationales prirent la parole. K. Zelinski raconte : « Ce que nous vîmes d’abord, c’est le visage de notre littérature soviétique. Bien sûr nous savions déjà qu’elle n’était pas seulement de langue russe, qu’elle était plurinationale (…). Mais c’est une chose de savoir dans l’abstrait, par les livres et les revues ; c’en est une autre de voir et d’entendre des hommes vivants. Qui eût pu penser qu’en un peu plus de quinze ans après la Révolution d’Octobre notre littérature se changerait en un tissu bariolé de vêtements et de figures, de races, de langages, d’états ! » Dans son rapport, Gorki devait souligner l’importance des échanges, la nécessité de multiplier les traductions de qualité, le rôle du russe comme langue véhiculaire commune par laquelle est procurée aux plus petites nationalités un lecteur de masse chiffré par millions. Public commun, responsabilité commune, avenir partagé. Ces idées furent reprises par le poète arménien Eguiché Tcharents, dont l’intervention fut très remarquée. Après avoir dit qu’à son sens l’événement le plus important du Congrès aura été la lecture des rapports consacrés aux littératures nationales, Tcharents développe l’idée que le problème des littératures nationales n’a de sens que si toutes sont considérées du point de vue de la culture universelle. Polémiquant avec Oswald Spengler qui voyait les cultures tels des êtres vivants naître, grandir et mourir indépendamment les unes des autres, il développe sa pensée : « Si nous repoussons la théorie stérile des cultures « nationalement closes », voici que se dresse devant nous le tableau d’une culture unique, commune à l’humanité tout entière, où s’affrontent les tendances issues d’origines sociales opposées, sans considération de forme nationale. » il applique cette loi générale à la situation présente qu’il confronte avec celle du passé : « si je parle de « petites nations » et de « nations dominantes », c’est qu’aujourd’hui la Révolution d’Octobre nous a fait comprendre qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de nation dominantes opprimant les petites nationalités dans la totalité de ses couches sociales ; au contraire, en parlant de nations dominantes nous avons en vue les classes dominantes qui font leur triste besogne tant sur le dos des petites nationalités que sur celui de leurs propres classes opprimées et même parfois, appliquent à ces dernières une tout autre sévérité qu’aux classes privilégiées des petites nations. » C’est du 1er Congrès de l’Union des écrivains soviétiques qu’on peut dater l’extraordinaire essor d’une littérature une et multiple qui a formidablement enrichi les lettres mondiales de modes de pensées, de sentir et d’expression originaux : « Si petit que soit un peuple et sa littérature, dit encore Tcharents, celle-ci ne peut pas ne pas posséder son intonation particulière, unique, jamais répétée, du moins pour ce qui est propre à cette littérature et à ses représentants les meilleurs. On peut l’affirmer a priori — sauf à adopter un point de vue raciste. » C’est ainsi qu’un pâtre kirghiz, fils d’un pays d’un million d’habitants né quatre ans après que sa langue eut été dotée d’un alphabet, peut aujourd’hui être tenu pour un des grands écrivains vivants ou qu’un Rytkhéou, dont la langue est parlée par quelque dix mille Tchouktches à l’extrême pointe de la Sibérie, naguère connus des seuls ethnologues, est lu dans toutes les « grandes » langues du monde. Que l’on pense à ce qu’étaient les politiques coloniales — la France ou la Belgique a-t-elle encouragé le développement d’une littérature tonkinoise, arabe, berbère ou dans l’un des langues africaines ?

Femme coréenne

L’action politique au sein des communautés d’origine étrangère est, aujourd’hui, plus périlleuse que jamais. Périlleuse pour les militants marxistes, et d’une certaine manière, marquée dans le temps. Les difficultés rencontrées ne tiennent pas à la nature des conflits de classes qui traversent ces communautés à l’image de la société d’accueil en général. Elles tiennent essentiellement de la négation de l’identité sociale de l’étranger, remplacée par un concept d’identité culturelle, raciale ou religieuse. Ce concept a été inventé et encouragé par les classes dominantes des pays d’accueil. Il a été récupéré de façon utilitaire par les régimes réactionnaires des pays d’origine.

Et cette difficulté, l’Union des jeunes progressistes arabes, comme certainement d’autres groupes politiques de gauche, la rencontre dans toutes les activités organisées. Le premier élément est flagrant. De par l’histoire de l’immigration en Belgique, nous pouvons aisément retirer des conclusions qui nous permettent de situer historiquement et spatialement la ségrégation faite à l’encontre des travailleurs étrangers. Des quartiers entiers livrés à l’abandon et à la débrouille, des structures sociales inadaptées, incomprises par des primo arrivants ne parlant pas la langue du pays. Le résultat ? Des enfants d’immigrés qui ont aujourd’hui intégré l’image qu’on leur a renvoyé : étranger tu resteras. C’est-à-dire, entre les lignes : pauvre tu resteras. Plus que ça : l’identité sociale, ils la connaissent, ces enfants d’immigrés. Ils la vivent, ils savent qu’à l’horizon, c’est le chômage, c’est la galère. Et aujourd’hui, ils la revendiquent, et l’utilisent comme une arme offensive contre cette société qui les a rejetés. Il n’est pas question ici de leur donner raison ou tort. C’est un fait.

Le second élément est peut être le plus visible. La montée du conservatisme religieux.

Ces idéologies d’extrême droite fleurissent et prospèrent au sein des groupes en recherche de révolte ou de réponses à des questions irrésolues. Ces idéologies sont également, et de façon très rationnelles et concrètes, lancées et propagées par des militants et des intellectuels aguerris. Et pour finir, ces idéologies sont soutenues de façon opportuniste par les divers dirigeants des pays arabes. On le voit donc, et comme à plusieurs reprises dans l’histoire, la misère et le désespoir des peuples dominés sont instrumentalisés.

C’est dans ce cadre que notre action doit s’inscrire. Et elle comporte beaucoup de difficultés.

La première est le manque flagrant de moyens. Face à des sommes importantes versées par les diverses organisations religieuses pour diverses actions sociales vis-à-vis des populations immigrées défavorisées, face également aux réseaux clientéliques mis en place par les gouvernements des pays d’origine – réseaux liés aux autorités belges d’ailleurs, et dont les centres culturels sont un exemple, – face enfin à l’encouragement et à l’utilisation des caractéristiques culturalo-religieuses par nos syndicats, nos partis politiques, nos associations, nous devons improviser, innover, pour casser les chaînes.

Une difficulté réside également dans l’amalgame, parfois intéressé, que des groupes politiques de gauche entretiennent : entre la condition sociale des personnes concernées et les combats contre l’impérialisme. L’amalgame ne réside pas dans l’absence de lien entre les deux problématiques. Nous ne pesons pas que les deux ne soient pas liées. Mais l’amalgame réside dans les mots d’ordres, les slogans et parfois les analyses livrées par ces groupes, qui surfent sur les idéologies identitaires et religieuses avec pour seul but de ramener à eux un maximum de monde.

Nous avons refusé cela. L’UJPA se veut une organisation de masse. Mais ses concepts politiques sont clairs. Autant de terrains à (re)conquérir, tel celui de la lutte syndicale des travailleurs exploités, des chômeurs instrumentalisés, la défense des droits des femmes arabes, la promotion d’une culture populaire, le combat pour une Palestine libre et socialiste, la lutte contre l’absolutisme étatique dans le monde et dans les pays arabes en particulier, le soutien aux luttes contre l’impérialisme et le capitalisme. Et il y en a d’autres.

Mais le temps passe. Et les idées droitières s’installent. La figure de Malcom X, de Tariq Ramadan, comme d’autres, fausse le débat. Il ne s’agit pas de mener un combat tous seuls. Il s’agit que ce combat soit partagé par tous les opprimés. Les flux migratoires ont leur origine dans la division entre pays impérialistes et pays dépendants économiquement. Ils sont aussi l’image de l’exploitation qui règne dans les pays dépendants.

Un bourgeois reste un oppresseur, peu importe son origine raciale ou religieuse.

Chaque travailleur a son émancipation à gagner, peu importe son origine raciale ou religieuse.

UJPA, octobre 2006

L’UJPA est l’union volontaire, le rassemblement de jeunes arabes dans l’immigration, qui veulent s’exprimer concrètement à travers des projets à court et à long terme. L’UJPA se veut en lieu d’expression et d’idéal dans les domaines politique, social, culturel et artistique. Les préoccupations quotidiennes des jeunes et des adultes sont déterminées par le fait qu’ils et elles sont en majorité issu-e-s des classes sociales populaires. Conscients de la réalité sociale à laquelle est confrontée la communauté arabe dans la diaspora et dans les pays d’origine, l’UJPA tente de développer des stratégies sur le terrain, pour une alternative de changement social, mais aussi pour animer une autre vision du travail associatif.

L’UJPA est une organisation militante, progressiste, démocratique, autonome et d’action de masse. Elle milite dans les domaines social, culturel et politique, en ce compris :

– Contre le racisme, le fascisme, le sionisme et l’impérialisme ;

– Pour la solidarité active des peuples contre le néocolonialisme, pour leur droit à l’autodétermination par le soutien aux mouvements de libération nationale et sociale ;

– Contre la répression, l’injustice, et la misère sociale qui trouve son origine dans le système d’exploitation ;

– Pour la défense des prisonniers politiques, contre le régime d’isolement qui leur est imposé ;

– Contre les régimes sanguinaires arabes ;

– Pour l’égalité et les revendications sociales et culturelles de la communauté arabe immigrée en Europe ;

– Pour la résistance palestinienne, qui est une résistance nationale de tout le monde arabe ;

– Pour le soutien du combat des véritables forces progressistes en Belgique ;

– Pour la culture populaire et progressiste ;

– Pour une culture parallèle et alternative ;

– Pour un enseignement populaire et démocratique ;

– Pour la défense des droits de la communauté arabe immigrée en Europe.

Jeune cubaine

Le 25 mai 2006, l’UJPA a organisé à Bruxelles une conférence d’Abdelaziz Menebhi, co-fondateur du Mouvement Marxiste-Léniniste Marocain « Ila Alamam » (« En avant ! »), ancien président de l’Union Nationale des Etudiants du Maroc, ancien prisonnier et exilé politique, frère de la martyre Saida Menebhi. Voici le texte de cette conférence qui aborde un sujet crucial pour la lutte contre le chauvinisme dans la communauté marocaine : le droit à l’autodétermination du peuple saharaoui.

Je remercie vivement les camarades de l’Union des Jeunes Progressistes Arabes (UJPA) de Belgique de nous avoir réuni dans cet Espace Marx qui évoque l’une des périodes les plus rayonnantes de l’histoire de l’humanité dans son combat contre l’exploitation et pour le socialisme. Les peuples sahraoui et marocain continuent ce combat contre l’oppression et la répression. Je remercie vivement les camarades de l’Union des Jeunes Progressistes de la monarchie marocaine pour l’indépendance, la démocratie et le socialisme.

Je tiens à préciser d’emblée qu’il ne sera pas question de mon propos de revenir en détail sur l’histoire des deux peuples, leurs origines et formation, encore moins de revenir sur l’histoire des deux mouvements, marxiste marocain et front Polisario, ni sur les enjeux et perspectives de la guerre injuste et fratricide que livre la monarchie alaouite au peuple sahraoui, et l’oppression et l’exploitation de classe qu’elle exerce sur le peuple marocain.

Je me limiterai au rappel bref de faits, de dates et d’événements historiques importants qui ont entouré et marqué la naissance simultanée de ces deux mouvements de luttes révolutionnaires, nationales et démocratiques, fin des années ‘60 début des années ‘70, dans cette région de l’Afrique du nord ou de l’occident arabo-berbère …contre l’occupation coloniale et néo-coloniale, l’oppression et l’exploitation de classe et la domination impérialiste.

Retraité lillois

Permettez-moi de commencer par un rappel du contexte géopolitique de cette période :

-début de la défaite de l’impérialisme Américaine au Vietnam ;

-victoires des mouvements de libération nationale en Afrique (Angola, Mozambique ,etc.) qui ont sonné le glas des empires coloniaux (Espagne, Portugal) ;

-déclenchement de la lutte armée en Palestine contre l’occupation sioniste ;

-essors des mouvements de libération et de lutte armée en Amérique du Sud (Bolivie, Uraguay, Paraguay, etc.) et la consolidation de la révolution cubaine ;

-victoire de la Longue marche en Chine et son impact idéologique sur la jeunesse dans le monde ;

-montée des mouvements sociaux ouvrier et étudiant et l’apparition des actions armées en Europe occidentale (Mai 68 en France, Fraction Armée Rouge en Allemagne, Brigades Rouges en Italie) .

En Espagne, l’isolement du régime franquiste, avec la montée des luttes sociales des jeunes et des mouvements ouvrier et basque, et la pression internationale pour la décolonisation du Sahara occidental, va accélérer l’approfondissement de la crise de ce régime fasciste et sa décomposition finale.

Le Maroc venait juste de sortir de l’état d’exception imposé au peuple marocain par Hassan II après le massacre de l’insurrection populaire de mars 65 et la liquidation de Mehdi Ben Barka ; le pays connaît une crise grave et la monarchie était isolée et minée de l’intérieure (deux coups d’état successifs, 1971-72).

Un événement va sceller la relation de deux noyaux de militants révolutionnaires et aura un impact déterminant sur l’avenir et l’évolution de la lutte des deux peuples sahraoui et marocain.

Le 3 mai 1970 annonce surprise à la radio marocaine de la visite de L .Bravo (ministre des affaires étrangères Espagnole) pour négocier un projet d accord entre Hassan II et Franco pour l’exploitation du phosphate de Boukraa, au Sahara.

Le 4 mai, grève générale à l’université Mohamed V de Rabat pour dénoncer cette visite. L’élément moteur à l’origine de cette grève n’est autre que le noyau de militants révolutionnaires qui allait quelques semaines après (le 30 Août) constituer l’organisation Mouvement Marxiste-Léniniste Marocain « Ila Alamam ».

Cette grève, et les manifestations qui l’ont accompagné, vont provoquer une vague d’arrestations, de tortures, de procès, d’enrôlement forcé dans l’armée pour « punir » ces militants.

La riposte du mouvement étudiant marocain à cette répression va être à la hauteur : une grève générale et illimitée est déclenchée dans toutes les facultés (Rabat ; Fès, Casa, Tétouan, Marrakech…) et sera suivie par plusieurs lycées dans plusieurs villes. Pendant cette grève qui va durer deux mois , la Faculté des lettres et de sciences humaines (Rabat) sera transformée en université parallèle où des centaines d’étudiants vont participer à larges mouvement de débats d’idées qui vont remettre en cause et contester les fondements historiques même du nationalisme bourgeois marocain et la conception makhzenienne de l’histoire et élaborer une toute autre conception, une toute autre histoire redonnant leur vérité aux luttes séculaires des masses populaire marocaines et sahraouis contre le pouvoir central oppresseur.

La présence et la participation active des militants Sahraouis (Elwali Mustapha Es-Said, Mohamed Sidati ; Mohamed Ouled Salek, Mohamed Lamine etc. noyau à l’origine de la création du front Polisario et de la République Arabe Sahraouie Démocratique), en particulier dans le débats qu’ils sont animé sur l’histoire du peuple sahraoui, sa culture, son mode de vie spécifique vont donner une dimension riche et profonde à ce débat unique et tout à fait exceptionnel

Marchand ambulant chinois

Un article non moins historiques, riche et exceptionnel va être publier quelques jours après dans le numéro 19 de la revue Souffle, intitulé Nouvelle Palestine au Sahara Occidental.

Je vous résume les idées fondamentales qui ont jailli de ce débat :

-1. La notion de « peuple » n’est ni statique ni mythique, elle doit être située dans sa dynamique, à partir des réalités historiques, réalités intégrant les composantes économiques, sociales et culturelles. Le fondement d’une telle dynamique est le processus socio-spatial de longue durée, au cours duquel se forge, s’élargit et s’approfondit la symbiose intégrant le maillage urbain et les activités économiques et culturelles qui lui ont donné naissance et qui s’en nourrissent.

Dans le cas de la population sahraouie, le fondement de cette dynamique est le processus de construction de son identité en tant que peuple, processus qui s’est concrétisé dans la longue lutte de ces tribus contre toutes les formes de soumissions aux pouvoirs centraux oppresseurs (la dynastie alaouite en particulier), et contre le colonialisme espagnol et la domination économique et militaire impérialiste depuis 1884.

L’un des facteurs historiques fondamentaux qui a entravé le développement du mouvement de libération sahraoui contre le colonialisme et l’impérialisme, tout au long du siècle passé, est précisément l’intervention continuelle de la monarchie marocaine qui a toujours collaboré avec ces derniers pour encercler et disperser les initiatives libératrices des Sahraouis et leur imposer sa tutelle (celle de Maa Al Inine au début du siècle, du mouvement de libération début des années 50, ou du mouvement de Mohamed Bassiri en 1960, par exemple).

Le peuple marocain,quant à lui, a connu une toute autre dynamique, séculaire et spécifique, dans sa lutte contre les oligarchies tribales alliées à la bourgeoisie mercantile et érigés en états impériaux centralisés et dominateurs. Dès que la voie de contrôle des accès au nord du Sahara du commerce caravanier qui transportait principalement de l’or du Ghana vers les marchés transméditerranéens fut dépassée par la navigation européenne à longue distance, ils vont se transformer en structure parasitaire du Makhzen, se maintenant par le pillage de la production céréalière des tributs soumises pour l’exporter vers les marchés du capitalisme européen ascendant, en échange des armes et des moyens de paiement nécessaire à sa domination et à l’entretien de sa structure parasitaire, en collaboration étroite avec le capitalisme et l’impérialisme. Tel fut le rôle, le fondement et l’histoire de la dynastie alaouites qui a soumis et dominé les masses populaires, marocaines et sahraouies, par la force des armes et dans le sang et le pillage ; My Ismaël (sultan au 18e siècle) et Hassan II (1961-1999) sont deux grands monarques de cette dynastie sanguinaire et oppressive.

Les révoltes des tribus marocaines au début du dernier siècle, du mouvement de Maa Al Inine en 1905, de la révolution de Mohamed Abdelkarim Khatabi dans le Rif en 1921 et le Mouvement et l’Armée de libération au début des années de 50, sont autant d’exemples qui ont illustré le combat de nos deux peuples contre la monarchie et la collusion de celle-ci avec le colonialisme français et espagnol.

-2. Les deux peuples, leurs mouvements de libération et leurs forces révolutionnaire savaient toujours conscience que la monarchie alliée du colonialisme et de l’impérialisme représente le plus grand obstacle à leurs libération et à leur développement économique, social et culturel et à toute forme de démocratie, d’émancipation et de liberté ainsi qu’un facteur de haine chauvine entre les peuples, l’élément majeur qui entrave l’unité, la fraternité et la paix entre les peuples de cette région du monde.

-3. Que la contradiction entre ses deux forces antagonistes ne peut trouver sa solution à travers une coexistence pacifique, ni avec des choix réformistes ; cette solution passe nécessairement par la violence révolutionnaire des masses populaires, par la lutte armée des peuples.

-4. Pour mener à terme cette tâche, les révolutionnaires et les démocrates des deux peuples doivent se doter de leurs organisations spécifiques ,autonomes et indépendantes de l’idéologie nationaliste bourgeoise et de la vision bourgeoise et makhzenienne de l’histoire et opter pour une stratégie de libération nationale, démocratique et populaire qui met fin à la domination impérialiste et réactionnaire, ennemie des deux peuples et qui ouvre la voie de la liberté, de la solidarité ,de la fraternité et de la paix entre eux dans une perspective d’unité, pour la construction d’une société d’hommes et de femmes affranchis de toutes formes de domination et d’exploitation de l’homme par l’homme.

Batchan d’Ethiopie

Il nous est apparus dans l’intérêt des deux peuples de reconnaître l’existence du peuple sahraoui et de son droit inaliénable à l’autodétermination, et déclarer notre soutien inconditionnel à sa lutte contre le colonialisme et la réaction, ce même colonialisme qui a envahi militairement notre pays, massacré notre peuple, brisé notre culture et pillé nos richesses, avec la collaboration active et avérée de ce même colonialisme continue de coloniser une partie de notre pays (Ceuta et Mellila) au vu et au su de la monarchie marocaines et des instances internationales.

Le premier acte politique exprimant officiellement cette analyse et position était la motion de reconnaissance du peuple sahraoui et de son droit à l autodétermination votée au 15e congrès de l’Union Nationale des Etudiants du Maroc. (15-18 août 1972). Les militants sahraouis ont continué leur lutte contre l’occupation coloniale du Sahara Occidental avec l’organisation de plusieurs manifestations à Tan Laayoune et Samara. Ces manifestations se sont soldées par des interventions violentes de l’armée espagnole et des forces de répressions marocaines et l’arrestation de plusieurs militants sahraouis parmi lesquels le martyr Mustafa Elouali, Mohamed Sidati, Mohamed Ouled Salek, etc.

Au même moment, les militants révolutionnaires marxistes affrontaient la répression, la dissolution de l’UNEM et l’arrestation d’une centaine de ses responsables et militants, la mort sous la torture, les disparitions de la part du même système policier.

Ce processus d’atteintes graves aux libertés démocratiques va prendre une forme et un degré digne d’un régime fasciste et dictatorial. Le règne de la terreur et de la barbarie va dominer dans tout le Maroc, éclaboussant par son ampleur les rives nord de la méditerranée ou résident quelques dizaines de milliers d’immigrés et d’exilés marocains.

Une aventure coloniale meurtrière, une guerre injuste et fratricide va être déclarée au peuple sahraoui dans le terroir du Sahara Occidental. Tandis qu’au Maroc, une autre guerre, dont la nature et différente mais pas moins meurtrière et injuste, sera livrée au peuple marocain.

Soutenu par les anciens colonisateurs et les multinationales, par la bourgeoisie locale décadente et les appareils dirigeants des partis sois disant de gauche, Hassan II va engager la région dans ce tunnel noir qui dure maintenant depuis presque quarante ans. Tout au long de cette période, le Maroc a connu trois insurrections populaires (1981, 1984, 1990) réprimées dans le sang, et des milliers de morts, assassinés, morts sous la torture et disparus dans des lieux de détentions secrets (Tazmamart-Kallat Maguouna-Agdes-Derb My Cherif…) des dizaines de procès fallacieux ou les juges (la police du roi) ont distribué des siècles de prison, provocant des souffrances, des frustrations et de l’humiliation dans notre peuple.

Plus de trente ans de mensonges, de falsification de l’histoire et de la volonté du peuple, d’institutions fantoches, de mépris et de non respect des principes des droits de l’homme, des décisions des institutions internationales et régionales (ONU, OUA, N.A.) et de déformation de leur avis.

Plus de trente ans de propagande de haine chauvine entre les peuples de la région et contre tous les peuples et les gouvernements qui n’ont pas plié à l’instinct fasciste et mythomane de Hassan II.

Plus de trente ans de guerre et d’étouffements des libertés démocratiques et des droits sociaux, économiques et culturelles, pendant lesquelles la mafia du Makhzen et les généraux ont pillé la richesse de notre pays, racketté notre peuple en l’appauvrissant et piétinant la dignité et la fierté de ses hommes et de ses femmes ; où la police clandestine a semé la terreur ,l’arbitraire et la loi de la jungle ; où le Maroc est devenu un paradis du tourisme sexuel, de la drogue et de toutes sortes de trafics ; un pays de chômeurs simples et diplômés ,d’analphabètes ,de marginaux et de laissés pour compte.

Cette destruction violente des bases même de notre société, de point de vue matériel, économique social, culturel et intellectuel …était applaudie, soutenue et glorifié par les partis politiques qui sont dit pompeusement d’oppositions et progressistes (l’Union Socialiste des Forces Populaire de Bouabid A ,le Parti Communiste de Yaata .A . le parti d’Istiqlal d’Elfassi Allal etc.). Leurs leaders se sont envolés à l’appel de Hassan II pour sillonner tout les pays du monde et défendre l’aventure meurtrière Hassanienne, en la présentant sous l’habillage de l’« union sacrée », de l’« unanimité nationale », de la « paix sociale », du « processus démocratique », et en présentant Hassan II comme un « génie ,libérateur,unificateur et bâtisseur ». Ils ont tous qualifié le Front Polisario de mercenaires d’Alger et les marxistes marocains d’agents de l’impérialisme et du sionisme (sic).

Au même moment, la salle guerre au Sahara fait rage avec du napalm (arme utilisée par l’armé Américaine au Vietnam et par l’armé sioniste en Palestine), des bombardiers F-5, l’empoisonnement de puits, la dispersion et la destruction du bétail, la déportation et la séparation de la population, le partage du territoire de manœuvre politiques et diplomatiques…

Le peuple sahraoui ,dirigé par le front Polisario et organisé au sein de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) va faire preuve d’une résistance héroïque à cette invasion coloniale et barbare de l’armada militaire marocaine soutenue par l’impérialisme international (France, Espagne, USA).

L organisation « Ila Alamam » (« En avant ! ») apportera son soutien aussi héroïque à la lutte du peuple sahraoui et à son droit à l’ autodétermination, malgré la terreur et la campagne chauvine des partis politiques marocains.

La monarchie marocaine a échoué dans son aventure guerrière au Sahara Occidental et dans sa politique de terreur et de répression au Maroc, grâce à la résistance et les sacrifices des deux peuples et de leurs organisations révolutionnaires.

Aujourd’hui l’occupation militaire et la colonisation du Sahara Occidental continuent et la répression sauvage et les atteintes graves aux droits de l’homme n’ont diminué ni au Maroc ni au Sahara (arrestations, morts sous la tortures, procès, violations des libertés et des droits, etc).

La nouvelle carte d’autonomie des territoires, soutenue aveuglement par quelques anciens détenus politiques devenus des nouveaux défenseurs et mercenaires du trône, n’est qu’une manœuvre pour gagner du temps en semant la confusion, dans le seul but est de faire avorter la lutte de libération qui se développe dans cette région en désarmant le peuple sahraoui et renforçant la domination de la réaction et de l’impérialisme dans cette partie du monde.

Le peuple sahraoui doit reprendre sa lutte armée, le peuple marocain, en particulier les ouvriers ,les paysans pauvres et les militants intellectuels révolutionnaires doivent se préparer pour le même choix pour même voie : c’est notre seul salut.

Abdelaziz Menebhi, Bruxelles 25 juin 2006

Jeune wayapi

1. L’antisémitisme, une idéologie réactionnaire

L’antisémitisme est l’une des armes dont les forces réactionnaires se servent pour combattre les tendances révolutionnaires dans les masses. C’est une forme extrême du chauvinisme et du racisme qui a été imaginée et utilisée au cours de l’histoire par les régimes oppresseurs et exploiteurs. Dès le moyen âge, l’antisémitisme fut utilisé par les féodaux et leur allié, le clergé, pour détourner les masses populaires de la lutte contre la féodalité.

C’est la période 1789 à 1794 qui a marqué le début de l’émancipation des Juifs, lorsque la bourgeoisie révolutionnaire jouait au libéralisme, quand elle proclamait les droits de l’homme et du citoyen. A la suite des révolutions nationales démocratiques de 1848 et du développement du mouvement démocratique, les Juifs ont reçu officiellement l’égalité des droits dans toute une série de pays d’Europe. Cependant, au fur et à mesure que grandissait le mouvement révolutionnaire du prolétariat, on a vu la bourgeoisie recourir de nouveau à l’antisémitisme, comme aux autres formes de discrimination raciale, afin de lutter plus efficacement contre le mouvement révolutionnaire.

L’affaire Dreyfus a éclaté en France en 1894 dans une période de grande tension pour l’impérialisme (expansion coloniale et tendance à la guerre inter-impérialiste). Le mouvement ouvrier a eu les plus grandes difficultés à dégager une position correcte. Le mouvement ouvrier était partagé entre l’erreur opportuniste des jauressistes qui avaient abandonné un position de classe pour rallier, sans aucune position prolétarienne, le parti des bourgeois dreyfusards, et l’erreur gauchiste et sectaire des guesdistes qui refusant d’entrer dans la bataille, renvoyèrent dos à dos dreyfusards et anti-dreyfusards comme deux partis bourgeois que rien ne distinguait. Rares furent ceux qui virent la portée réelle de l’évènement, sa signification du point de vue de la lutte idéologique et la lutte démocratique générale. La lutte contre le racisme et contre le militarisme (les initiateurs des poursuites injustes contre Dreyfus étaient un clique de militaires réactionnaires) était pourtant essentielle pour le mouvement ouvrier, et l’époque le rendait particulièrement prioritaire en raison de l’expansion coloniale impérialiste qui se légitimait par des thèses racistes.

En Russie également, la persécution des Juifs s’est renforcée dès la fin du XIXe siècle. Le gouvernement tsariste n’admettait pas les Juifs dans les fonctions publiques, il limitait leur nombre dans les établissements d’enseignement, il leur imposait des zones de résidence. Naturellement, le poids de ces vexations retombait sur les travailleurs juifs, la couche supérieure de la bourgeoisie juive ne manquait pas de moyens pour y échapper (à commencer par l’émigration en Amérique). A l’époque de la révolution de 1905, le pogrom devint un moyen de gouvernement : pour détourner la colère des masses, les milices monarchistes Cents Noirs faisaient des descentes armées dans les quartiers juifs, pillant, violant, massacrant leurs habitants, et essayait d’entraîner les masses populaires russes, biélorusse et ukrainienne dans ces crimes. L’Eglise orthodoxe, étroitement liée au régime, jetait de l’huile sur le feu anti-sémite pur canaliser la colère des masses opprimées dans un sens qui renforçait un régime dont il profitait.

Les ouvriers conscients, les paysans éclairés, les meilleurs représentants des intellectuels de Russie s’opposaient de toutes leurs forces à l’antisémitisme. Maxime Gorki l’a qualifié de « dépravation des sentiments et de la pensée de la société russe » . Prolétaires russes et prolétaires juifs luttaient ensemble. « Ce ne sont pas les Juifs qui sont les ennemis des ouvriers, écrivait Lénine. Les ennemis des ouvriers sont les capitalistes de tous les pays. Il y a chez les juifs des ouvriers, des hommes qui mènent une vie de travail, c’est la majorité. Ce sont nos frères à raison de l’exploitation du capitalisme, nos camarades dans la lutte pour le socialisme. »