La Parole au Peuple (PAP) était un groupe mao spontex actif à Bruxelles durant les années ‘70. Nous ne sommes pas en mesure de dater avec précision le document que nous publions ci-dessous (nous pensons néanmoins à l’année 1974), la date de parution ne se trouvant pas reprise dans la version papier originale. [Edit : 22-09-2014 – Lors d’une rencontre inopinée avec un ancien cadre de la PAP, il nous est précisé que la publication date d’avril 1974. Dont acte]

La Parole au Peuple (PAP) était un groupe mao spontex actif à Bruxelles durant les années ‘70. Nous ne sommes pas en mesure de dater avec précision le document que nous publions ci-dessous (nous pensons néanmoins à l’année 1974), la date de parution ne se trouvant pas reprise dans la version papier originale. [Edit : 22-09-2014 – Lors d’une rencontre inopinée avec un ancien cadre de la PAP, il nous est précisé que la publication date d’avril 1974. Dont acte]

Toute la conception de La Parole au Peuple, ainsi que le nom choisi – « La Cause du Peuple » étant le nom du journal de la Gauche Prolétarienne en France – était justement basé sur celle propre de la « Gauche prolétarienne ». Des ministres belges y sont ainsi caricaturés en « colonels en cravate » et en « Marcellin qui sentent les frites » ; Raymond Marcellin, ministre français de l’Intérieur, étant celui qui en 1971 avait interdit « La Cause du Peuple ».

Nous avons ainsi tout le discours de la PAP qui a joué du populisme à tous les niveaux : avec les travailleurs arabes en utilisant la question palestinienne, avec la jeunesse en appelant à une révolte romantique contre l’autorité. La PAP ira jusqu’à soutenir des syndicats de petits commençant dans leur lutte contre la « fiscalité ».

A l’instar de la GP, le point culminant de cette tendance populiste est alors l’affirmation de la « Nouvelle résistance ». La PAP avait besoin de justifier sa ligne populiste comme quoi la situation en Belgique était équivalente à celle prévalant sous l’Occupation. Selon leurs conceptions, des personnalités social-démocrates et libérale-bourgeoises sont ainsi traitées de nazis, position idéaliste à la limite du négationnisme reflétant la vision du monde petite-bourgeoise de cette organisation.

Les références au « nouveau fascisme » théorisé par André Glucksmann sont également ici partout présentes. Glucksmann, qui expliquera, en mai 1972, dans « Nouveau fascisme, nouvelle démocratie », sa conception de ce qui est censé être un nouveau fascisme :

« Le fascisme est dans l’Etat, c’est même là qu’il se trouve le mieux et M. Marcellin ne prendra pas d’assaut son propre bureau. Le fascisme d’aujourd’hui ne signifie plus la prise du Ministère de l’Intérieur par des groupes d’extrême droite mais la prise de la France par le Ministère de l’Intérieur. »

« Le nouveau fascisme s’appuie, comme jamais auparavant, sur la mobilisation guerrière de l’appareil d’État, il recrute moins les exclus du système impérialiste que les couches autoritaires et parasites produites par le système (…). La particularité du nouveau fascisme c’est qu’il ne peut plus organiser directement une fraction des masses (…). Désormais, c’est la fascisation elle-même qui est l’œuvre de l’appareil d’État. Police, justice, monopole de l’information, bureaucraties autoritaires qui assuraient jadis les assises de la « révolution fasciste » doivent se battre maintenant aux avant-postes. »

C’est bien ce qui est expliqué dans « La révolte des travailleurs immigrés » lorsqu’il est dit :

« Le nouveau fascisme s’appuie, comme jamais auparavant, sur la mobilisation guerrière de l’appareil d’état, il recrute moins les exclus du système impérialiste que les couches autoritaires produites par ce système : la fascisation a pour ennemi direct les masses, le mouvement de leurs révoltes et de leur unité. Telle est la particularité historique du nouveau fascisme c’est qu’il ne peut plus organiser directement une fraction des masses. »

Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste [B]

13 juillet 2014

Pendant 10 jours, dans une église de Schaerbeek, des immigrés sans papiers ont utilisé l’arme défendue, eux pour qui la grève n’a pas de sens parce qu’ils sont hors-la-loi, eux à qui le droit de grève est interdit parce qu’ils sont immigrés.

En choisissant de faire la grève de la faim, 9 travailleurs clandestins montraient à l’opinion publique qu’ils existaient. Et que pour imposer la reconnaissance de leur présence, ils étaient prêts à donner leur vie.

9 ouvriers immigrés, unis et sûrs de leur bon droit, qui indiquent à tous de sinistres complicités où sont impliqués depuis toujours les gouvernements d’un pays impérialiste : le nôtre.

9 ouvriers immigrés qui, autour de leur cause, unissent des centaines et des centaines de gens qui deviennent ainsi des centaines et des centaines d’amis.

Pour le pouvoir leur acte était illégal ; pour les gens du peuple, il était légitime. Mais illégal et légitime parce qu’ils l’avaient rendu subversif et que ça commençait à se savoir.

Subversif parce que 9 clandestins avaient pris la parole. Subversif parce qu’ils l’avaient gardée.

Subversif parce qu’ils avaient dit aux autres : faites comme nous.

Pour la classe dominante, il ne suffit plus que l’ordre soit défendu, il faut qu’à chaque fois il soit rétabli dans les têtes, dans la rue, ou dans les églises…

Un ordre qui ne se confonde plus avec l’ancien mais corresponde aux formes nouvelles que prennent les luttes :

– quand les immigrés, hors de tout encadrement politique traditionnel, revendiquent leurs droits d’ouvriers ;

– quand les grèves sauvages rompent les règles paisibles des tables rondes entre patrons et syndicats ;

– quand les paysans défilent par milliers dans les rues de Bruxelles et saccagent tout ce qui symbolise l’opulence capitaliste ;

– quand les petits commerçants s’en prennent directement aux grandes surfaces qui les étouffent ;

– quand les damnés de la paix bourgeoise se révoltent par vagues successives, c’est cette paix elle-même qui tend à devenir chose du passé.

A mesure qu’elles brisent avec la légalité politico-syndicale, les vagues de la contestation populaire « provoquent » le fascisme nouveau, tentative de mobilisation la plus radicale contre les formes nouvelles d’actions et de démocratie de masse.

Le nouveau fascisme mobilise l’Etat et coalise les hiérarchies apeurées ; il vient d’en haut et se propage de haut en bas et c’est la lutte de classe qui le dévoile.

Certes il y a une dynamique propre de la fascisation, dynamique non achevée, dialectique : elle est fonction de la bataille qui oppose le peuple à la bourgeoisie dominante dans chaque métropole impérialiste.

La fascisation se veut une réponse globale à une contestation qui se généralise quand toutes les couches populaires se révoltent contre la politique du grand capital.

Mais de l’ancien au nouveau fascisme, ce qui est neuf, c’est l’enrégimentement, au nom de la paix sociale, des différentes instances de l’appareil d’état placées sous-direction d’un état-major de guerre civile.

Le nouveau fascisme s’appuie, comme jamais auparavant, sur la mobilisation guerrière de l’appareil d’état, il recrute moins les exclus du système impérialiste que les couches autoritaires produites par ce système : la fascisation a pour ennemi direct les masses, le mouvement de leurs révoltes et de leur unité. Telle est la particularité historique du nouveau fascisme c’est qu’il ne peut plus organiser directement une fraction des masses.

Alors, face aux mouvements de contestation populaire qui les prennent pour cibles, les fascismes locaux, dans l’usine contre les ouvriers, dans les quartiers contre la jeunesse, dans les banlieues contre les immigrés, sont connectés par en haut, se révèlent solidaires, en vue de former un appareil qui gouvernerait la société bourgeoise.

Quand la classe dominante est fasciste par l’Etat, c’est à des bandes armées en uniformes officiels qu’on demande de faire régner la terreur.

Quand elle ne peut plus manœuvrer par grands mouvements de masse, elle tente d’y suppléer par l’organisation en réseaux terroristes des différentes droites qui apparaissent dans les classes intermédiaires.

Les campagnes racistes en offrent l’exemple frappant.

Le racisme, c’est une déclaration de guerre contre les immigrés.

• Une déclaration quand il s’agit pour la bourgeoisie de faire passer dans les esprits que les différences au sein du peuple sont des contradictions fondamentales.

« Je ne cache pas que je suis personnellement de plus en plus anti-musulman (et pas anti-étranger) car ce sont eux qui nous occasionnent le plus d’ennuis par leurs mœurs, leur manière de vivre. Je suis partisan d’une police forte qui n’hésiterait pas à sévir contre ceux que vous défendez. Un civilisé n’est pas un étranger car il se conduit comme nous tous, il se plie à nos coutumes et à nos lois… tandis que vos arabes… » (Lettre de M. Delwart, président du Schaarbeek Center, et adressée à Solidarité Belgo Immigré. Elle fait suite à un article paru au mois de janvier dans la revue « Entre Nous » ,porte-parole des commerçants du Schaerbeek Center).

• La guerre quand le pouvoir aiguise les contradictions au sein du peuple jusqu’à les transformer en une guerre au sein du peuple et que la violence verbale débouche sur le terrorisme ouvert.

Le racisme, c’est une offensive de la bourgeoisie dirigée contre une partie du peuple pour casser la révolte qui ébranle toutes les couches populaires, pour que la paix apparente de la société bourgeoise ne fasse pas place à la guerre civile ouverte.

Le racisme aujourd’hui n’a plus la base de masse qu’il avait autrefois. Ses porte-paroles ne sont plus les petits tribuns qui rêvaient d’accéder, par l’agitation et la violence de la rue, aux plus hautes responsabilités de l’état : c’est qu’ils y sont déjà.

Derrière le commerçant manipulé, on trouvera vite un commissaire puis un bourgmestre ; il s’appellera Nols ou Machtens…

« Des immigrés prétendent qu’il y a des rafles à Molenbeek ? C’est faux. Si les étrangers sont si nombreux dans ma commune, c’est qu’elle est accueillante et qu’ils s’y sentent bien. Moi aussi je défends les ouvriers… Dans ces conditions, pourquoi leur donnerais-je l’autorisation de manifester ? » (entrevue avec Machtens, bourgmestre de Molenbeek, pour l’autorisation de la manifestation du I7 février).

… Puis un ministre : hier Vranckx qui démontrera à l’opinion publique, après l’expulsion de Soussi, que les immigrés sont des trafiquants de drogue et qu’il est donc normal qu’il emploie tous les moyens pour préserver notre jeunesse d’un tel fléau.

… Aujourd’hui Glinne :

« La revendication des grévistes de la faim de l’église St Jean et Nicolas portait sur l’obtention du permis de travail A. Ceci veut dire clairement qu’il aurait fallu mettre en chômage des Belges et des migrants réguliers pour faire place à des clandestins régularisés »( Le Journal et Indépendance, samedi 6 avril).

Et le ministre du travail, lui qui couvre au plus haut échelon le racket des travailleurs clandestins, de se déguiser en grand défenseur de la classe ouvrière : elle ne comprendrait d’ailleurs pas qu’en période de chômage, car chômage il y a, on légalise la situation des « sans papiers ». Et puis les immigrés qui commencent à relever la tête deviennent des délinquants

« car en fin de compte, il n’appartient pas à des étrangers en situation illégale d’imposer leur volonté au gouvernement et à la loi belge « (idem).

Qu’est-ce qu’ils essaient de faire ces ministres socialistes, parlant au nom de la classe ouvrière, sinon de s’adresser à elle pour qu’elle devienne leur base de manœuvre ? Appel qui ne mobilise pas grand monde… sauf les noyaux de la petite-bourgeoisie poujadiste et les nazillons du NEM club. [NDLR. Groupe politique fasciste « de réflexion » composé de collaborateurs, de lecteurs et des sympathisants de l’opuscule d’extrême-droite Nouvel Europe Magazine]

Qu’est-ce qu’ils essaient de faire passer dans la tête des ouvriers ces ministres socialistes quand des immigrés dénoncent l’exploitation et la discrimination qui les frappent ? Que ça n’a pas de sens : l’exploitation et la discrimination n’existent pas. Les immigrés sont heureux ici. Comme tous les ouvriers d’ailleurs…

– quand des immigrés veulent lutter contre l’exploitation et la discrimination qui les frappent ? Qu’ils sont manipulés parce qu’il est impensable qu’il y ait la moindre petite flamme dans le cœur des immigrés : les immigrés sont des enfants sages. Comme tous les ouvriers d’ailleurs…

« Le déclenchement de la grève de la faim a coïncidé avec la diffusion dans le Nord de la France et l’Allemagne d’une consigne invitant à faire passer en Belgique le plus grand nombre possible de clandestins… Ceci indique une opération de grande envergure apparemment au départ d’organisations situées à Paris et avec le concours de groupuscules comme AMADA. Où est la spontanéité ? » (Glinne, idem).

– quand des immigrés montrent à tous qu’il est possible de se battre en dehors de toute délégation traditionnelle de pouvoir, en ayant du pouvoir sur sa lutte ? Que c’est impossible. Des immigrés qui veulent faire croire qu’il est possible de prendre son sort en main ? C’est contre nature : ils ne peuvent être que dirigés et organisés par des gauchistes car des immigrés, confinés à des travaux élémentaires et primaires, comme tout le monde peut s’en rendre compte, ça ne réfléchit pas par soi-même.

Les immigrés sont des cons. Comme tous les ouvriers d’ailleurs.

« Les grévistes n’ont accompli eux-mêmes, ni fait accomplir par celui qui les soutenaient et les organisaient aucune démarche concernant leur cas »(Glinne, idem).

En Belgique, les candidats au fascisme nouveau, les colonels en cravate et Marcellin qui sentent les frites, se recrutent de préférence dans les rangs de la social-démocratie, voix de la classe ouvrière : Vranckx, Simonet, Glinne, Major, Machtens, Craeybeckx, ils ne manquent pas les nouveaux Napoléons.

Mais aujourd’hui, le fascisme social qui vient d’en haut − à la différence de l’ancien qui organisait directement les masses et pouvait passer par-dessus les organisations encadrant traditionnellement la classe ouvrière, sans se liguer à elles − a besoin d’une police syndicale qui participe directement au maintien idéologique, politique et militaire de l’ordre en bas, dans l’usine et entre l’usine et la rue.

Comme pendant les grèves de Citroën et du Limbourg en 70 ; comme dans les mines à Liège en 73, comme chez Salik ou à Côte d’Or : syndicats – patrons, même combat.

Renodyn, directeur de la mine de Waterschei, en janvier 74 :

« Si vous faites grève, je vais à Bruxelles pour vous faire sortir de Belgique. Ça doit être fini avec les arabes ; d’un côté, ils nous augmentent le pétrole et ici ils font la grève du charbon. Hors de Belgique. »

Kosten, délégué CSC :

« En 70, vous avez crevé pendant 7 semaines, vous avez dû reprendre le travail parce que vous aviez faim. Si vous faites grève nous ne vous paierons pas ; et vous serez affamés et licenciés. Et nous, on s’en fout ».

Vendredi 22 mars, l’église Saints Jean et Nicolas se transforme en lieu de libre expression. Le pouvoir qu’ils ont sur leur lutte, les grévistes de la faim le tirent du soutien populaire qu’ils sont en train d’unifier. Car leur pouvoir n’existe que par le mouvement qui est en train de le porter. Et la force de leur pouvoir, il a mesure de la pratique démocratique qu’ils sont parvenus à développer parmi ceux qui les soutiennent.

Quand les lycéens parlent des problèmes de la jeunesse et les ménagères de la vie chère et de la vie tout court ; quand les travailleurs turcs discutent avec les travailleurs arabes, plutôt avec les mains ; quand les paroissiens causent de leur engagement politique avec les maos ; nous sommes dans une maison que 9 ouvriers ont ouverte sur la vie, une maison de verre, une maison pour tous, où chacun écoute les autres. L’église est devenue le lieu d’expression des révoltes éparpillées. Elle peut être le lieu de leur synthèse.

Qu’une poignée d’ouvriers, unis par le même sentiment d’injustice qui les frappe eux et leurs frères, soit devenue une communauté d’hommes libres porteurs des valeurs de justice de leur classe et voilà l’histoire que nous vivons en train de se faire sous nos yeux.

Parce que 9 immigrés déclarent la guerre au racisme quand la police et la gendarmerie essaient de faire régner la paix des patrons ; parce que 9 travailleurs décident de prendre en main eux-mêmes leur lutte au lieu de la déléguer à ceux qui capitulent quand il faudrait résister, à ceux qui font pression quand il faudrait frapper, leur exemple devient le miroir de la révolte de tous les immigrés.

Exemplaire leur lutte quand ils font comprendre à tous ceux qui viennent les voir que ce n’est pas par leur grève seule qu’ils pourront obtenir satisfaction mais par l’ampleur du soutien à leur cause ; exemplaire leur lutte quand ceux qui viennent les voir le comprennent. Exemplaire aussi quand 9 ouvriers prennent conscience étourdiment d’appartenir à une classe qui leur apporte son soutien, quand le soutien ils ont eux-mêmes pris le parti de le susciter.

Le 22 mars signifie du point de vue de masses immigrées, la rupture avec un isolement idéologique qui les coupait non seulement des ouvriers belges mais aussi d’eux-mêmes.

9 parias montrent qu’il est possible de conquérir droit de cité : il suffit de le prendre.

9 ouvriers montrent qu’il est possible de lutter : il suffit que tous ceux qui, divisés, subissent l’insupportable décident de s’unir pour ne plus le supporter.

9 immigrés montrent qu’il est possible de prendre en main son combat : il suffit de ne plus prier et d’avoir confiance dans l’intelligence ouvrière.

Le 22 mars, c’est la rencontre entre la révolte des travailleurs immigrés en lutte pour leurs droits élémentaires et l’idéal de justice qui rassemble le mouvement démocratique.

Le 22 mars, c’est la fusion entre des prises de consciences populaires découpées − immigrés, la jeunesse, les ouvriers belges, les chrétiens… − aux rythmes inégaux mais qui se mélangent et se complètent en même temps dans le respect de leur différence et de leur dynamique propre.

Le 22 mars, c’est le début d’une pratique politique populaire, anti-groupusculaire, anti-politicarde.

Le 22 mars, c’est le premier jalon posé par des travailleurs immigrés pour conquérir leur autonomie, comme un moment dans l’unification des révoltes populaire sous direction prolétarienne.

Le 22 mars, c’est une page d’histoire écrite par les masses populaires et les maoïstes.

Tout cela, le gouvernement l’a saisi aussi. Personne ne peut plus nier ou ignorer qu’il y a des centaines de personnes qui tous les jours apportent leur soutien aux grévistes et se transforment en merveilleux propagandistes. Même la presse à ce moment-là, ne peut aller à contre-courant des idées dominantes dans l’opinion publique.

Le pouvoir, obligé de se créer sa propre base d’appui sous peine d’être isolé politiquement par un mouvement unifié qui le contesterait, il ne lui reste plus qu’à assumer ouvertement sa propre violence et d’opérer la redistribution du rapport de force en usant de la force. Ses troupes de combat ; il ne les a pas trouvées dans la rue ; il ne dispose plus que de son propre bras armé pour frapper : sa police et sa gendarmerie.

Et pour n’avoir de compte à rendre à personne, parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde à qui s’adresser, le pouvoir prend la décision de frapper vite car le temps presse. Dans la solitude d’un conseil de ministres restreint, instance exécutive indépendante de tout contrôle, Glinne, Closse, Van der Poorten et Van den Boeynants installent la Belgique dans les pratiques de guerre civile…

Par son contenu aussi bien que par ses formes, la lutte des travailleurs immigrés dépasse les syndicats et les organisations traditionnelles, défenseurs les plus ardents de la paix sociale, de la croissance – comme ils disent – et naturellement de la répression de l’autonomie ouvrière…

La leçon n’est pas propre à la Belgique.

Depuis I968, dans toute l’Europe, les ouvriers des différents pays, tour à tour, sont entrés en lutte ouverte contre l’organisation capitaliste du travail.

Et l’ouvrier mobile, sans qualification, sans espoir de « carrière », voire de pension, qui a parcouru depuis 10 ans toutes les usines et tous les chantiers d’Europe y joue un rôle souvent déterminant. Tout le problème aujourd’hui est de dégager, à partir de ces nouvelles pratiques, des perspectives de lutte, en Belgique, pour le prolétariat dans son ensemble. Il faudra alors agrandir le champ des réflexions et tenir compte de la liaison entre le phénomène de l’immigration et de l’impérialisme , comme stratégie mondiale de la bourgeoisie.

Le temps d’une brochure, nous nous arrêterons à sa dimension continentale : l’Europe.

Le marché commun de l’esclavage

Dès ses origines, le capitalisme industriel a connu l’importation de main d’œuvre étrangère. Quasiment toutes les générations ouvrières successives ont vu arriver dans les ateliers ou sur les chantiers des travailleurs immigrés venus d’autres pays.

La nouveauté, c’est l’ampleur considérable du phénomène au point que la présence massive de ces nouvelles catégories de travailleurs a déjà modifié, et continue de le faire, de façon décisive la structure sociale et politique de la classe ouvrière.

Il en est de même dans toute l’Europe capitaliste développée : en Allemagne, en Suisse, dans le Benelux, en Angleterre, en France, il y a actuellement plus de 4.000.000 d’immigrés. Chaque année, dans la métallurgie, dans l’industrie alimentaire, dans le bâtiment, les tâches les plus pénibles, les plus dangereuses, les moins qualifiées, les moins payées sont assurées en plus grand nombre par des travailleurs immigrés. L’Allemagne fait venir des Turcs, la Suisse importe des Italiens, l’Angleterre recrute en Afrique orientale, au Pakistan et aux Indes.

En France, les travailleurs immigrés viennent du Maghreb et d’Afrique centrale.

Le développement , dans les métropoles impérialistes, de l’immigration ouvrière correspond aux tendances profondes du développement capitaliste lui-même ; il apparait comme l’une des formes les plus payantes de l’exploitation du Tiers-Monde, de la centralisation progressive du capital à l’échelle mondiale : c’est qu’il n’est pas seulement « objectif », inscrit dans l’évolution du capitalisme, il est lucidement voulu et organisé par le gouvernement et le patronat.

Comparé à la stagnation économique de l’entre-deux-guerres, l’après-guerre a été marqué, dans presque tous les pays capitalistes, par un essor très rapide. Cette croissance exceptionnelle et continue fut due, en partie, à une politique de soutien à la conjoncture qui dans tous les pays , et particulièrement aux Etats-Unis, tendait à assurer un débouché à la production capitaliste, au moyen de dépenses militaires énormes au besoin.

Elle reposa aussi, surtout dans les pays européens et au Japon, sur l’énorme expansion des exportations c’est-à-dire l’élargissement du commerce international, favorisé par l’unification du marché mondial. Enfin un troisième facteur de développement a joué dans les pays où le taux d’expansion dépassait largement celui des autres pays capitalistes : « l’offre illimitée de force de travail ».

En Europe, l’exode rural, les migrations de main d’œuvre, le drainage de la force de travail depuis des régions défavorisées vers les zones industrialisées, l’afflux de réfugiés des pays de l’Est ou bien des ex-colonies et enfin l’importante vague d’immigration en provenance des pays méditerranéens et d’Afrique du Nord, ont assuré une abondance permanente de force de travail.

Dix millions de réfugiés ont pris la nationalité du pays où ils résidaient ; près de dix millions de prolétaires ont afflué des campagnes ou des régions en déclin vers les régions industrialisées. Plus de dix millions de travailleurs ont quitté leur pays pour travailler dans une métropole industrielle d’Europe.

Durant les quinze années de l’après-guerre, cet afflux continu de main d’œuvre a permis d’imposer un très bas niveau de salaire et un taux d’exploitation très élevé à la classe ouvrière.

Toutefois − en Italie et en France notamment − les choses ont commencé à changer à partir des années 60, sous la pression des luttes ouvrières, faisant sauter « la politique des revenus » officielle ou non : la part du revenu national destinée aux salaires augmentait partout au détriment du profit, de la capacité d’autofinancement et du taux d’accumulation.

La cause de tout cela n’a pas été un arrêt, de l’immigration. Bien au contraire, celle-ci a pris des proportions gigantesques.

Mais en même temps, le marché du travail s’est compartimenté pour des raisons politiques, en trois secteurs plus ou moins étanches : un marché pour les travailleurs immigrés, un marché pour la classe ouvrière « nationale » ; un marché pour les nouvelles générations produites par le développement de la scolarité, employées dans le tertiaire. Schématiquement il s’est donc passé ceci : la classe ouvrière immigrée a occupé progressivement les emplois les plus pénibles ou les plus humiliants, elle est devenue majoritaire dans les secteurs d’exportation dans lesquels la concurrence internationale entraîne une exploitation de plus en plus intense des travailleurs.

Mais ce secteur est aussi moteur pour tout le développement économique de l’après-guerre. La bourgeoisie européenne a donc été contrainte de confier la partie la plus délicate de son économie à une classe ouvrière sur laquelle elle n’a aucun contrôle, sauf celui que permet la répression la plus dure.

Le nombre des travailleurs immigrés pouvant être facilement dégonflé ou enflé, ils ont été le « poumon » des contractions et des expansions conjoncturelles du marché de l’emploi, cependant que la classe ouvrière « nationale » obtenait, de la sorte, le droit de fait au « plein emploi » qui, selon tous les imbéciles de la social-démocratie mondiale, serait la plus grande conquête ouvrière de l’après-guerre.

Outre de la précarité de l’emploi, la classe ouvrière immigrée a également déchargé la classe ouvrière « nationale » de tous les emplois humiliants, déqualifiés ou simplement pénibles : ces deux facteurs sont à la base du pacte tacite qui a lié la social-démocratie et la classe ouvrière « nationale ». Pacte qui repose sur la passivité de la classe ouvrière et sur sa division. Enfin, une partie croissante des nouvelles générations passe désormais par l’école et trouve son principal débouché dans le secteur tertiaire, non directement productif. L’école de masse est la grande compensation que le réformisme de l’après-guerre a offert au prolétariat pour le faire renoncer à ses aspirations à une réelle émancipation sociale. Allons plus loin : le développement du secteur tertiaire va de pair avec l’occupation des postes les plus pénibles par les travailleurs immigrés.

Sur le plan économique, la bourgeoisie tire des profits particuliers de la surexploitation de la main d’œuvre immigrée. Elle ne paye ni son éducation, ni sa formation – sauf quand elle est indispensable – ni sa vieillesse et réussit bien souvent à réduire au minimum le coût de reproduction journalier de sa force de travail.

Pour le patron, l’ouvrier immigré − même s’il touche le même salaire que son camarade belge − coûte, tous comptes faits, moins cher. De plus, alors que le patronat accorde une importance grandissante à la mobilité des ouvriers − pour pouvoir sans obstacle fermer une usine ici, ouvrir ailleurs, en reconvertir une troisième… − il a avantage à avoir, en grand nombre, des immigrés facilement licenciables. Du jour au lendemain, ils peuvent être remerciés, voire − si la situation économique est trop mauvaise − renvoyés chez eux.

L’immigration ouvrière représente une masse de manœuvre indispensable pour les patrons parce qu’ils ont la hantise à la fois du chômage − qui provoque la colère ouvrière – et la peur du plein emploi − qui permet des luttes plus efficaces ; elles offrent la possibilité, comme le disait Pompidou, d’avoir « une certaine détente sur le marché du travail et de résister aux pressions sociales ».

Prenons un exemple, la récession de 1967 en RFA elle ne s’est pas traduite apparemment par une extension du chômage mais 400.000 immigrés ont dû quitter l’Allemagne. Pas d’indemnité à verser, pas de chômage dramatique à déplorer : le capital fait d’une pierre deux coups.

A la logique du profit instaurant un marché mondial pour une forme moderne d’esclavage correspond une politique officielle qui est de ne faire venir que des bras, d’empêcher que les travailleurs immigrés soient rejoints par leurs familles. On ne va pas jusqu’à édicter des lois pour leur interdire de venir, mais on met en œuvre des procédés multiples, de la tracasserie administrative à la non délivrance de logement, pour aboutir au même résultat.

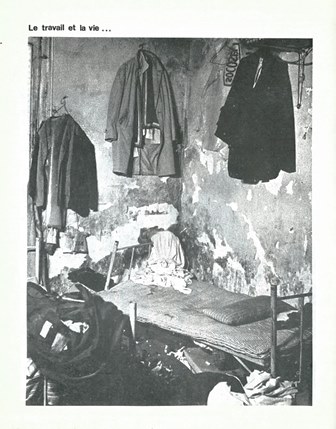

En I974, en Belgique, la conception des patrons qui consiste à prendre les travailleurs pour des sous-hommes juste bons à produire, on la retrouve sous les formes du servage dans les mines de Zolder − au Limbourg − ou à Blegny Trembleur − à Liège : aux mineurs turcs et arabes, logés dans d’anciens camps de prisonniers de la dernière guerre, les patrons interdisent de vivre avec leurs femmes et leurs gosses.

En ce domaine, le gouvernement jouit de la complicité des autorités du pays natal.

Les gouvernements marocains ou espagnols, portugais ou turcs ont la même politique qui permet de faire rentrer l’argent que le travailleur envoie chaque mois à sa famille.

A ces avantages sur le plan économique, se mêlent − du point de vue patronal − de grands avantages politiques. La division au sein de la classe ouvrière, entre ouvriers de nationalité et de culture différentes, est si considérablement renforcée par l’immigration massive que sans nul doute il s’agit là de l’avantage majeur que le patronat en retire.

En tous cas, la mise hors du jeu politique de millions d’ouvriers qui n’ont ni le droit de vote, ni les droits politiques les plus élémentaires − alors que les partis « ouvriers » traditionnels poursuivent obstinément leur marathon électoral sans fin − n’est qu’un des aspects les plus visibles d’une situation d’ensemble qui vise à rejeter les ouvriers immigrés en marge de toute vie sociale, politique, syndicale ou culturelle.

L’exclusion des ouvriers immigrés permet au patronat d’offrir plus sereinement aux ouvriers « nationaux » les mirages et les miettes de l’intégration.

Le racisme dans la classe ouvrière est ainsi entretenu par ce double jeu d’intégration des uns et d’exclusion des autres, creusant entre ouvriers un fossé immense qui empêche leur unité , une unité qui est à faire et l’affaire de tous.

L’illégalité organisée

En Belgique, jusqu’à la première guerre mondiale, les immigrants sont toujours venus des pays limitrophes ou des provinces les plus pauvres. Dès l9ème siècle, de nombreux Flamands allaient travailler dans les mines de Wallonie.

Mais entre les deux guerres, l’appel en force de travail devient plus pressant et le capitalisme va rechercher plus loin les « réservoirs de main d’œuvre » nécessaires. Avant 1930, la Belgique recrute d’importants contingents d’Italiens et de Polonais chargés d’assurer le travail de fond dans les charbonnages.

Quand à la fin de la guerre 40-45, le charbon est choisi comme moteur de la relance économique, la fédération belge des charbonnages organise un recrutement massif plus ou moins contingenté : en Italie (1946), en Grèce (1955), en Espagne (1956), au Maroc (1962), en Turquie (1963). Toujours plus loin.

Dans les années 60, période de haute conjoncture, d’autres secteurs industriels commencent à manquer de main d’œuvre : les aciéries, la métallurgie, la chimie, la construction notamment. Alors, à côté de l’immigration régulière, les étrangers qui sont venus en Belgique, attirés par les perspectives de travail et de stabilité, réussissent généralement à régulariser leur situation ; de 62 à 67, cette procédure de recrutement est pratiquement admise : à l’avantage des patrons qui ne doivent payer ni les frais de voyage, ni les frais d’installation. De plus, tant que ces « touristes » n’ont pas obtenu la licence régulière de travail, ils sont dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits à un salaire minimum et à tous les « avantages » légaux qui sont reconnus aux travailleurs déclarés.

1966-1967 : le chômage s’accroît de façon importante (1965 : 62.231 chômeurs ; 1966 : 68.144 ; 1967 : 91.994).

Les syndicats, au nom de la concurrence déloyale que représente la main d’œuvre clandestine − prête à accepter des salaires inférieurs à ceux des travailleurs déclarés − , au nom du respect des lois du marché capitaliste de l’emploi, se montrent partisans d’une politique ferme : frein et même suppression de l’immigration, interdiction de l’utilisation des clandestins en Belgique.

Les syndicats ont depuis longtemps rejeté le principe de la lutte de classes : leur refus de poser le problème des travailleurs immigrés en tant que couche surexploitée, de dénoncer les causes qui lient indissociablement ces travailleurs au fonctionnement de l’économie capitaliste à l’époque de l’impérialisme, les amène à préparer les conditions pour une alliance politique de type nouveau − social-démocratie, bourgeoisie moderniste − et cela au nom du projet même qu’ils prétendent combattre : la société néo-capitaliste.

Les syndicats, prisonniers de leur réflexion réformiste, deviennent les troupes de choc du patronat moderniste et planificateur.

Malgré des contradictions réelles, se rapportant à une lutte au sein du patronat, la politique de l’immigration évolue vers un renforcement général des conditions d’entrée des travailleurs immigrés ; plus précisément, il s’agit pour la bourgeoisie, dans les périodes de récession, de faire cautionner par l’opinion publique des mesures discriminatoires à l’encontre des travailleurs immigrés. Elle profitera pour le faire des campagnes d’intoxication racistes dont ses appareils d’état sont les agents.

C’est ce qu’elle entreprend après l’action des fedayin à Munich (où la bourgeoisie allemande, en particulier, peut avancer des justifications d’ordre moral, pour interdire l’accès de son territoire aux travailleurs arabes) ; c’est ce qu’elle accomplit lors de l’embargo pétrolier par les pays producteurs, pour faire de sa propre crise économique une crise de l’énergie, détournant la colère du peuple sur de providentiels boucs-émissaires : les travailleurs nord-africains.

Les lois que la bourgeoisie se donne, définissent un cadre général à l’intérieur duquel des critères de plus en plus précis concernant les conditions d’entrée, de séjour et de renvoi des étrangers pourront être interprétés de façon restrictive.

Elle laissent donc une marge de manœuvre dans leur application reflétant simplement les pratiques conjoncturelles de la politique économique de la bourgeoisie. Plus précisément encore : même si le souhait des couches modernistes du patronat est de voir appliqué, à l’égard de la main d’œuvre étrangère, un contingentement strict découlant d’évaluation portant sur des périodes plus ou moins courtes (le temps d’un cycle économique par exemple) ce n’est pas par une quelconque planification qu’il sera mis fin à l’anarchie de la production capitaliste ; tout au plus s’agirait-il d’une planification des crises structurelles du système lui-même : c’est que le développement du capital a toujours eu une allure cyclique fondamentalement déterminée par la course au profit, les périodes d’expansion étant toujours suivies de périodes de contraction de la production, de l’emploi, des investissements.

En tout état de cause, la planification dont il s’agira ne pourra supprimer les contingents d’immigrés qui iront constituer, en partie, l’armée industrielle de réserve car c’est sur cette masse de chômeurs que le patronat s’appuie pour casser les salaires et intensifier les conditions d’exploitation dans le travail.

<img533|left>

Mais à côté de ce marché organisé d’esclaves, les patrons auront toujours besoin d’une masse d’inemployables, disponibles suivant le rythme inégal, entrecoupé de crises, de la production ; suivant que les capitaux afflueront dans les branches d’activité à forte densité d’immigrés et réclameront beaucoup de main d’œuvre ou qu’un arrêt de la production exigera qu’aussi, sec on en rejette une partie à la rue : aujourd’hui, ces clandestins sont au nombre de 50 à 70,000.

Et ces prolétaires qui ne trouveront jamais de travail régulier et déclaré , et qui le savent – ils ne pèsent donc pas sur le marché du travail de façon traditionnelle – les patrons n’en parlent pas bien entendu.

Les syndicats, eux, ont préféré ignorer la réalité socio-économique qu’ils représentaient en espérant peut-être que les mesures d’expulsion suffiraient à régler leur situation.

Des différences − ne fussent-elle que culturelles − qui existent entre les peuples, le capitalisme se sert pour justifier comme naturelle la surexploitation dont le prolétariat immigré est l’objet.

Pour asseoir son assise, la bourgeoisie se sert de l’idéologie et celle-ci non seulement institue les différences mais les exacerbe.

Comme elle opposait hier les ouvriers belges aux immigrés du marché commun elle essaie aujourd’hui de monter les ouvriers belges contre les ouvriers venus du bassin méditerranéen, quand le pire piège n’est pas de dresser les immigrés les uns contre les autres…

Tous comptes faits, qu’y a-t-il de différent, en la démarche, dans la politique des syndicats, à force de compartimenter la classe ouvrière en classes « nationale » et immigrée , d’établir des revendications opposant ceux qui viennent de l’Europe des 6 et puis les autres, ceux qui ont le permis A et ceux qui ont le permis B ?

Eux qui parlent avant tout de « défendre » les intérêts des ouvriers belges, leurs conceptions chauvines érigent des barricades qu’il faudra enlever pour qu’à la stratégie mondiale des firmes multinationales, la classe ouvrière européenne réponde par une offensive internationale.

En attendant il suffit d’écouter les patrons d’avant-garde parler des immigrés.

En fermant les yeux, on croirait entendre les patrons des syndicats, De Bunne et Houthuys…

« Les besoins ont fortement diminué ces derniers temps et le ralentissement économique est de mauvais augure. Mais il y aura toujours un manque de main d’œuvre dans certains secteurs : les transports urbains, les mines, les hauts fourneaux …

Nous comprenons le refus du Ministère du Travail d’embaucher des immigrés venus par leurs propres moyens, Nous préférons de loin que les besoins soient couverts par une immigration sérieuse et programmée et non par des offres spontanées » (M. Standaert, FIB, cité dans « Les étrangers en Belgique », C. Braeckman, p.30).

Si on met en regard de ces déclarations patronales, les propositions développées par le front commun syndical lors de la conférence de l’emploi du 27 novembre 1972, la convergence des points de vue ne peut manquer de frapper. Le projet réformiste de la social-démocratie sied comme un gant aux patrons de combat.

« En effet, les revendications syndicales en matière de plein emploi ne se limitent déjà plus à l’augmentation du nombre d’emplois. Les organisations syndicales avancent aussi des revendications qui ont pour but la diminution du nombre de personnes demandant un emploi, dont La limitation de l’immigration…

Si le thème de la planification contractuelle a déjà été soulevé antérieurement par les organisations syndicales, il faut aussi noter la précision et la fermeté avec lesquelles elles demandent qu’il y ait une véritable planification nationale, sectorielle ou régionale, que les aides publiques ne soient plus données que dans la mesure où elles s’inscrivent dans le cadre de cette planification ; qu’elles soient assorties de véritables contrats… qui engagent vraiment les entreprises…

L’accent est mis, en définitive, beaucoup plus sur la nécessité de disposer à différents niveaux − sectoriels, régionaux, nationaux − d’informations sérieuses qui permettent de fonder une véritable rencontre quantitative et qualitative de l’offre et de la demande d’emploi » (CRISP, n°596, 1973, p.12)

Et dans le plan 1971-1975, constituant le guide de la politique économique pour les prochaines années, on lit :

« En optant pour une politique active de l’emploi, visant en premier lieu de l’utilisation de la main d’œuvre disponible dans le pays, le plan refuse la politique de facilité consistant à résoudre par une immigration massive les problèmes que soulèverait l’exécution en matière d’emploi. En tout état de cause, l’opportunité d’une immigration sélective et organisée en provenance de pays tiers, visant à répondre aux besoins spécifiques de certains secteurs ou région, devra être examinée au travers de consultations régionales ou sectorielles ».

Les patrons de choc et les syndicats veulent donc la même chose : passer du capitalisme archaïque au capitalisme de monopole. Mais ce n’est pas une mince affaire. Trois sociétés seulement y ont réussi à ce jour : l’américaine, l’allemande et la japonaise.

Pour chacune, ce passage n’a pu s’accomplir qu’à la faveur d’une crise longue et extrêmement brutale qui a permis !e surgissement de l’état technocratique, état qui n’a plus pour fonction la médiation entre les intérêts divergents de diverses fractions de la bourgeoisie, mais la gestion directe de .la société selon les intérêts du capital monopoliste.

En fait si la rationalisation monopoliste est objectivement nécessaire, sa réalisation n’en demeure pas moins tributaire de la politique et de l’histoire : en Belgique, la bourgeoisie moderniste, celle qui au sein du grand capital souhaite l’intervention directe de l’état à son seul profit, elle n’est pas dominante économiquement ni hégémonique au sein de sa propre classe.

« Aussi longtemps qu’un contrôle strict, au départ des pays de provenance des migrants et à l’entrée du territoire belge n’aura pas été rétabli, les contrôles de police seront malheureusement nécessaire à peine de créer, en Belgique, à l’initiative de trafiquants de main d’œuvre étrangers et belges et avec l’acquiescement de patrons belges et étrangers en Belgique, un marché parallèle : si celui-ci augmente encore, il rendra absolument impossible toute politique normale de l’emploi. « (Glinne, « Le Journal », 6 avril).

Entre les syndicats qui, aux yeux des patrons, représentent la classe ouvrière dans la mesure où ils parlent en son nom en lui retirant tout pouvoir sur ses luttes, et les patrons modernistes, qui ont compris les nécessités politiques que leur impose le défi économique européen face aux Etats-Unis, il y a la force encore imposante que constitue cette multitude de capitalistes dont le rêve obstiné est de faire, grâce au travail vivant des hommes et au travail mort des machines, de l’argent : vite, le plus possible, au jour le jour.

Ici, ce sont les patrons qui, sans scrupule, engagent des clandestins pour un salaire de 25 francs à l’heure dans la région campinoise.

Ce sont les patrons qui impunément font travailler des « sans papier » 24 heures d’affilée dans la culture maraîchère, quelque part du côté de Roulers.

Ce sont les patrons qui embauchent au noir des immigrés sur les chantiers et sur les marchés pour des salaires horaires de 90 francs, sur lesquels la firme qui les a placés empoche 40% de commission. Comme ECCO, société d’intérim, sise rue de Linné à Schaarbeek.

Ce sont les patrons qui, sur les conseils des fonctionnaires des bureaux régionaux de l’emploi, ont recourt aux « touristes » parce qu’« il y a des difficultés à obtenir de la main d’œuvre ».

Cela, en haut lieu, on fait semblant de l’ignorer. Pourtant, jusqu’en décembre 1973, les contrôles de police ne s’opéraient que dans la matinée entre 9 heure 30 et 10 heures 30 et vers 4 heures de l’après-midi. Aucune rafle ne s’effectuait entre 6 et 8 heures du matin et 9 et 10 heures le soir. C’est dire comment, d’en haut, était envisagé et organisé le contrôle des « clandestins » : quand on a besoin d’eux, ceux qui travaillent « illégalement » ne sont pas inquiétés ni dans la rue, ni sur leur lieu de travail.

Aujourd’hui, cependant, les choses ont changé ; c’est à toutes les heures du jour et de la nuit que les rafles se font jusque dans les cuisines des maisons particulières.

Les temps sont redevenus difficiles pour la bourgeoisie : ceux qu’on faisait entrer hier par dizaine de milliers, en leur promettant des permis de travail, sont considérés aujourd’hui comme indésirables et reçoivent 24 heures pour quitter le pays. Contre cela, il n’y a pas à trouver de justification morale dans la loi. La société civile n’impose pas ses idées à l’ordre des patrons : ce sont les patrons qui donnent les ordres et la société civile qui les applique.

Leur loi n’est pas affaire de morale.

La morale, c’est nous qui la ferons. Ici et maintenant.

Depuis la seconde guerre mondiale, la bourgeoisie n’a cessé de perfectionner le statut d’esclavage des travailleurs immigrés, des projets de lois aux circulaires ministérielles confidentielles et des arrêtés royaux aux lois, son seul soucis est de mettre au service de l’économie capitaliste une main d’œuvre abondante, bon marché, docile, mobile et licenciable à merci.

Cette main d’œuvre qu’elle a fait venir suivant les besoins conjoncturels de l’économie se révèle être liée à la structure-même du système capitaliste : en effet l’emploi de main d’œuvre immigrée permet de ne pas mettre en question des conditions de travail insoutenables comme dans les mines ou la métallurgie et fait accepter la division du travail comme une loi naturelle : puisque le travailleur immigré est un être inférieur, il fera les travaux les plus sales et les plus durs et il devra obéir car il est incapable de réfléchir. C’est ainsi que la bourgeoisie fait accepter la surexploitation des travailleurs immigrés par le racisme.

S’il s’agit d’un phénomène structurel, il faut rationaliser et contrôler par un système répressif efficace : le projet de loi Major et le projet Van Der Poorten vont s’y attacher. Mais il s’agit aussi d’avoir des soupapes de sécurité en cas de baisse de la conjoncture, on les trouvera dans la loi actuelle, dans le projet Van Der Poorten et dans les circulaires ministérielles comme celle de I965.

De la seconde guerre mondiale à 1967

Pendant cette période de reconstruction économique du pays puis de haute conjoncture (1962 à 1967), le nombre des immigrés travaillant en Belgique passe de 367.6I9 en 1947 à 694.447 en 1969. A cette époque, la bourgeoisie fait voter une loi très vague qui peut être interprétée et appliquée selon les besoins économiques et politiques de chaque moment. Cette loi du 28 mars 1952, « Loi sur la police des étrangers », est la consécration des principes qui ont présidé à la création de la police des étrangers en 1936 et à la législation appliquée pendant les années de l’avènement du fascisme en Europe.

Quand il présente son projet devant la chambre, le ministre de la justice Pholien déclare : « Je demande à la Chambre de voter ce projet tel qu’il a été déposé… en effet il ne s’agit pas d’une loi de parti, mais d’une loi qui, je l’espère, servira à tous les gouvernements qui se succèderont pour leur permettre de remplir l’une de leurs tâches essentielles : le maintien de l’ordre. »

Cette loi concentre dans les mains du ministre de la justice un pouvoir discrétionnaire absolu. En période de haute conjoncture, le ministre appliquera peu la loi mais l’interprétera arbitrairement en période de déclin économique. De plus la loi permet d’exercer sur les travailleurs immigrés une répression contre laquelle il n’y a aucun recours, car le ministre est seul juge du comportement du travailleur immigré :

– un immigré qui participe à une manifestation ou à un attroupement, trouble l’ordre public et peut être expulsé ;

– un immigré qui est condamné par un tribunal pour un délit commis en Belgique, a troublé l’ordre public : il sera expulsé. Comme Mohamed Soussi qui, condamné avec sursis par le tribunal pour détention de drogue, reçoit un ordre d’expulsion du ministre de la justice ; puis, ayant refusé de s’y soumettre, est enlevé par la police et mis dans un avion à destination du Maroc ;

– des immigrés qui participent à une grève troublent l’ordre public et peuvent être expulsés. Dans toutes les grèves où des travailleurs immigrés sont à la pointe du combat avec leurs camarades belges, la police des étrangers fait pression et menace ces travailleurs d’expulsion s’ils ne reprennent pas le travail. Ce fut ainsi au Limbourg, à Michelin, à Citroën, à la STIB pendant la grève des trams…

Le rôle du ministre de la justice, consacré par cette loi, est double : sur le plan économique, il a le pouvoir de laisser entrer autant d’immigrés que le demandent les industries belges ; sur le plan politique, il a le pouvoir de faire réprimer toute révolte des travailleurs immigrés, en invoquant l’ordre public et la sécurité nationale.

Pendant toute cette période cependant, la loi fût peu appliquée et l’obtention du permis de travail était facilitée. Dans la circulaire confidentielle du 22 avril 1965 (33 C 30), on peut lire :

« Il serait inopportun d’éloigner systématiquement tous les demandeurs d’emplois susceptibles de rendre des services à l’économie belge. »

Il s’agit donc de régulariser sur place les travailleurs entrés en Belgique comme « touristes » et qui font la demande, en Belgique, d’un permis de travail. C’est donc les impératifs du marché de l’emploi qui règlent la délivrance des permis.

Jusqu’à cette époque, l’entrée de la main d’œuvre étrangère reste liée aux exigences à court terme, de l’économie. Le déclin des années 1968-1969 va montrer les insuffisances de cette politique et les patrons modernistes vont se trouver en meilleure position pour proposer des solutions planificatrices.

Du projet de loi Major au projet Vranckx – Van Der Poorten

En juillet 1970, le ministre du travail, le socialiste Major, élabore un projet de loi sur le chômage qui contient un contrat-type pour travailleur immigré : le permis est valable pour une durée de 2 ans et renouvelable une seule fois ;

– le permis ne vaut que pour un seul patron ; en conséquence de quoi, l’immigré ne peut changer d’emploi pendant toute la durée de son séjour ;

– l’immigré ne peut pas faire venir sa famille en Belgique ;

– l’immigré peut être obligé de loger à l’endroit où il travaille, même s’il est déjà installé dans une autre région.

L’intérêt de ce projet est grand pour les patrons : il permet de contrôler les immigrés travaillant en Belgique, en imposant une durée de travail limitée, dans un secteur choisi, et un logement déterminé ; il permet de réduire au maximum le coût d’entretien du travailleur en lui interdisant de venir avec sa famille.

Cet essai de planification dévoile, en même temps, le statut d’esclavage des travailleurs immigrés et un système qui a besoin de cet esclavage pour survivre ; en même temps, la surexploitation des travailleurs immigrés et un système qui a besoin de l’exploitation de tous les travailleurs.

Ce projet, suite au mouvement d’opinion qu’il suscita, ne passera pas, mais il exprime la politique voulue par les patrons modernistes qui feront une nouvelle tentative avec le projet Vranckx-Van der Poorten.

A la suite de mesures prises par Vranckx contre des étudiants étrangers, un large mouvement se développe dans les universités. Les étudiants réclament un statut pour les immigrés, travailleurs et étudiants. Une commission est mise en place. Cette commission a fondamentalement les mêmes buts que les patrons modernistes : elle aussi veut rationaliser l’immigration, la seule différence réside dans la manière.

La commission, qui a pris le nom du ministre Rolin, dit :

« Les autorités belges doivent contrôler et organiser l’immigration étrangère ; toutefois, le problème qu’il incombe au législateur de résoudre n’est pas la nécessité de ce contrôle ni de cette organisation sur laquelle toute personne de bon sens tombe d’accord, nuis la manière dont il sera procédé. La commission est d’avis que l’efficacité du contrôle n’est pas diminuée, bien au contraire, par le respect de la dignité des personnes. »

Les capitalistes, eux, n’ont que faire de ce projet qui ralentit leur action répressive en instituant des recours et des protections contre l’arbitraire du ministre de la justice : le ministre socialiste Vranckx modifie le projet pour ne garder que son aspect répressif et planificateur. Van der Poorten reprend le projet tel quel :

− le ministre de la justice jouit de l’arbitraire le plus complet pour décider si un immigré peut entrer en Belgique et y séjourner ; c’est lui aussi, toujours avec l’aide de la police des étrangers, qui décide de son expulsion ;

Ce n’est pas nouveau, la loi actuelle donne le même pouvoir au ministre.

− le ministre de la justice peut interdire à un étranger de séjourner ou de s’établir dans certaines communes, s’il estime que l’accroissement de la population étrangère, dans ces communes, devient excessif.

Cette mesure n’est pas s’en rappeler les déclarations racistes de Deferre, maire de Marseille, après les attentats racistes dans cette ville, ni les déclarations du bourgmestre Nols, après l’assassinat de Mohamed Ghanam.

En plus de légaliser des idées racistes, cet article présente aussi deux avantages pour les patrons : d’abord, il permet d’éviter que des immigrés ne mènent des luttes dans les quartiers, en les changeant de commune. Ensuite, d’imposer aux immigrés d’habiter dans certaines régions qui ont besoin de main d’œuvre ; ce qui est une forme de planification dans la mesure où il règle la répartition des immigrés par région.

− la liberté de manifester ses opinions, de se réunir et de s’associer ne sont autorisés que dans la mesure où l’immigré ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, à la sécurité publique et la défense de l’ordre…

C’est-à-dire que ces libertés n’existent pas.

Ce projet, qui perfectionne la loi actuelle, est donc un outil de répression dont la bourgeoisie a besoin pour réprimer tout mouvement de révolte chez les immigrés.

On a vu à quoi servait le pouvoir arbitraire du ministre lors de l’expulsion des grévistes de la faim : il permet d’employer les pires mesures fascistes sans violer la loi, car, lorsque l’« ordre public » et la « sécurité nationale » sont en danger, tout est autorisé…

Il réglemente aussi la répartition des immigrés par région mais il n’est pas suffisant pour une réelle planification de l’immigration satisfaisant les patrons modernistes : le « projet Major » est en quelque sorte son complément idéal.

C’est le capital qui a fait le choix de placer les immigrés au centre du processus productif, là où les conditions de travail sont les plus insoutenables ; et pour les y maintenir, il s’est donné un arsenal d’armes et de lois.

Mais à la surexploitation esclavagiste répond la violence de la révolte prolétarienne et la bourgeoisie se retrouve elle-même piégée. Les travailleurs immigrés commencent alors à saisir le pouvoir formidable dont ils disposent : en s’arrêtant de travailler, ils arrêtent tout.

Indispensables dans la production, ils sont souvent les éléments principaux des luttes ouvrières.

Devant cette réalité, il ne s’agit plus d’appeler simplement les immigrés à soutenir les luttes, ni de soutenir leurs luttes mais de reconnaitre qu’ils ont des besoins spécifiques qui réclament une autonomie de leur organisation. Car ce dont il s’agit ici, c’est de construire l’unité ouvrière, une unité réelle qui ne peut s’édifier que sur le respect des objectifs propres des organisations autonomes immigrées.

Pour l’autonomie des travailleurs immigrés

La Belgique est un pays colonialiste et impérialiste.

C’est une vérité qu’il est bon de rappeler alors que, I4 ans après l’indépendance du Zaïre, un nouveau type de colonialisme, – intérieur celui-là – s’est développé : la surexploitation et l’oppression des travailleurs immigrés.

Il y a donc en Belgique des communautés nationales opprimées : des centaines de milliers de travailleurs immigrés n’ont aucun droit, aucun moyen d’expression, aucune liberté politique. Surexploités dans les usines, soumis au racisme à l’usine, dans la rue, à l’école pour les enfants, ils n’ont aucun moyen de se défendre.

Ce ne sont certes pas les syndicats, ni les partis politiques bourgeois qui peuvent les défendre.

Comment se défendre ? Peu à peu, depuis quelques années, depuis I970 précisément, la pratique de la lutte antiraciste, des luttes ouvrières et des luttes de quartier donnent une réponse à cette question.

1970. Dans la grande vague de grèves sauvages, une couche particulièrement révoltée est à la tête des luttes : les ouvriers immigrés.

Mineurs du Limbourg, ouvriers de chaîne à Citroën, à Michelin, métallos de Clabecq, de toutes nationalités, espagnols, grecs, turcs, marocains et italiens, ce sont essentiellement eux qui écrivent, avec des ouvriers belges, une des pages les plus importantes du mouvement ouvrier de ces dernières années.

Ce doit être pour nous une indication précieuse : il y a des différences dans la classe ouvrière. Il y a des couches particulières, avec des traditions de lutte, des expériences différentes, des coutumes, des cultures différentes. Il y a des communautés nationales de travailleurs, partie intégrante de la classe ouvrière de Belgique, mais qui ont chacune leurs caractères spécifiques.

Les ouvriers espagnols, qui ont ancrés dans leur cœur et leur mémoire, la révolution armée de 36 et les grandes grèves des Asturies, qui ont la haine du fascisme et des syndicats verticaux, n’ont pas la même tradition que les ouvriers belges.

Les ouvriers arabes, qui ont les yeux tournés vers la Palestine combattante, qui écoutent le soir la Voix de la Résistance Palestinienne, qui sont, de fait, une fraction de la zone des tempêtes immigrée en Belgique, n’ont pas la même conscience que les ouvriers d’un pays impérialiste.

Et il ne s’agit pas ici d’une échelle de valeurs. Pour nous, les immigrés ne sont pas « mieux que les Belges ». Ce qui est vrai, c’est qu’en I970 les travailleurs immigrés, en rupture radicale avec le syndicalisme, ont représentés un courant d’avant-garde, courant qui, par la suite gagnera à lui des couches de plus en plus larges de la classe ouvrière belge : la grève des dockers est une grève d’ouvriers belges.

Il n’y a donc pas pour nous de bons immigrés combatifs et des belges rétrogrades.

Il y a simplement des différences et une éducation mutuelle.

Il y a des différences : et la première, commune à tous les immigrés, c’est qu’ils sont doublement opprimés : d’abord en tant qu’immigrés, soumis aux discriminations racistes, privés de papiers, sans aucun droit ; ensuite en tant que couche surexploitée de la classe ouvrière.

Une autre différence, c’est qu’ils font partie de nationalités différentes, qu’ils sont partie intégrante de leur peuple et qu’à ce titre ils sont partie prenante des luttes populaires de leur pays.

Quand 5.000 travailleurs arabes manifestent à Bruxelles leur solidarité avec la Palestine, c’est la forme que prend ici la révolution arabe contre le sionisme et l’impérialisme.

De même, il n’y a pas de frontière entre les ouvriers espagnols qui manifestent à Barcelone et ceux qui manifestent à Bruxelles ou à Liège devant tes ambassades et consulats franquistes.

Une troisième différence, c’est le rapport à la révolution en Belgique. L’immigration, en tant que couche de la classe ouvrière, est certes partie prenante de la révolution populaire armée en Belgique : il n’y a pas de fossé infranchissable entre les luttes ouvrières d’aujourd’hui pour le pain et la liberté et la lutte pour le pouvoir. L’expérience de la résistance où les organisations propres des travailleurs immigrés se sont battues les armes à la main contre l’occupant nazi pour libérer notre pays est, à cet égard, exemplaire.

Les travailleurs immigrés ne vivent pas la prise du pouvoir en Belgique de la même façon que les Belges, ne fût-ce que parce qu’individuellement ils ont la perspective de rentrer au pays.

Il y a en plus toutes les différences de langue, de culture, de coutumes.

Il ne sert à rien de nier ces différences au nom de la « sainte unité de la classe ouvrière ». Au contraire, il faut les respecter. Il faut les respecter pour précisément pouvoir unir la classe ouvrière.

Le respect des différences, le respect de l’autonomie des travailleurs immigrés dans le mouvement populaire en Belgique, c’est aussi une rupture avec une vieille pratique datant de l’époque colonialiste et solidement ancrée dans la gauche européenne, qui consiste, au nom de l’unité, à maintenir son contrôle sur les mouvements d’émancipation des peuples colonisés, à les utiliser au profit de tel ou tel parti, à vouloir modeler ces mouvements à leur image.

Cette vieille pratique de subordination, elle a été précisément balayée par les mouvements de libération nationale.

Les moudjahidin algériens n’ont pas attendu, en 1954, l’autorisation de la « gauche » française pour prendre le fusil. Ils n’ont pas attendu que la population française soit prête à les comprendre. Traités de provocateurs, d’aventuristes par le PCF, incompris par la grande masse du peuple français, ils ont peu à peu, par la justesse de leur cause, gagné le soutien de larges fractions de la jeunesse française et des intellectuels, Ce sont ceux-là, qui ont inconditionnellement soutenu la lutte de leurs frères algériens, qui ont respecté leur direction, sans vouloir jouer les conseillers.

« C’est différent, la situation n’est pas la même ? ». Sans doute, mais si les situations sont différentes, le principe est universel : alors que la zone des tempêtes, aujourd’hui, s’étend jusqu’à nos faubourgs et nos ateliers, l’internationalisme prolétarien ne se brade pas !

N’oublions pas qu’il y a 50 ans, au début du mouvement communiste, c’étaient les partis communistes des métropoles colonialistes qui contrôlaient leurs sections coloniales. Ceux qui, comme Ho Chi Min et les révolutionnaires vietnamiens, ont su dépasser cet état de dépendance et édifier leur propre parti indépendant, ont conduit leur peuple à la victoire. Au contraire, ceux qui ont suivi leur parti-père ont lamentablement échoué comme le parti communiste algérien.

N’oublions pas qu’il y a à peine 15 ans , pour l’extrême-gauche belge, la libération du Congo passait plus par les magouilles de couloir à Bruxelles pour faire pression sur tel ou tel groupe congolais , que par la prise en main par les patriotes congolais eux-mêmes de leur lutte, N’y avait-il pas des « conseillers » communistes ou trotskystes auprès des délégations congolaises ?

Et il est utile, pour le comprendre, de réfléchir à une autre situation, elle aussi, « différente » : la lutte du peuple noir américain pour sa libération, Là aussi, la « gauche » classique claironnait : « Noirs et Blancs unis pour combattre » et prétendait nier la lutte autonome et spécifique des Noirs parce que la révolution ne peut avoir lieu que si la classe ouvrière toute entière est unie. Certains « marxistes-léninistes », là aussi, ont été jusqu’à qualifier cette lutte de « nationalisme bourgeois ». Contre cette position de gauche en apparence, de droite en réalité, la pratique du peuple noir a donné une réponse, malgré toutes les difficultés du combat. Le mouvement révolutionnaire noir, qui s’est développé il y a quelques années, qui a gagné à lui le soutien des fractions les plus radicales du mouvement blanc, est un acquis pour tous, même s’il connaît aujourd’hui de graves contradictions.

… « Les Noirs qui constituent la minorité la plus opprimée et la plus exploitée de cette Babylone qu’on appelle l’Amérique, ont droit à une certaine mesure d’autodétermination, ce qui ne signifie nullement qu’ils puissent agir indépendamment des autres mouvements de libération. Il est également indispensable qu’ils coopèrent avec leurs frères de classe » (Black Panther, mai 1969)

Autodétermination et coopération, s’unir dans le respect de l’autonomie, l’expérience de la révolution mondiale nous ramène donc au même problème.

L’histoire de la lutte contre le racisme, depuis 3 ans, nous aide à illustrer cette thèse.

1970 : le mouvement étudiant, plaque sensible des injustices de cette société, descend dans la rue. « Nous sommes tous des étrangers » : il proclame par ce mot d’ordre sa volonté d’abattre les discriminations racistes.

Et leur mouvement pose, devant toute la société, le problème de l’immigration. On en discute partout, dans les usines, dans les écoles, dans les quartiers.

Avant garde en quelque sorte, les 30.000 étudiants de Belgique avaient rendu public un scandale que depuis trop longtemps la bourgeoisie avait étouffé.

Mais tourné essentiellement vers les problèmes étudiants, ce mouvement portait en lui ses propres limites : la rencontre avec les travailleurs immigrés n’avait pas lieu. Le centre de l’action c’étaient les campus .universitaires, principalement Louvain, et non les centres de la répression raciste, les usines et les quartiers immigrés. Mais le scandale est sur la place publique. Un nouveau front de lutte a été ouvert. Toutes les commissions Rolin, visant à enterrer le mouvement, ne peuvent l’empêcher.

• L’affaire Soussi : Après l’expulsion de Mohammed Soussi par Vranckx, à l’époque ministre de la justice, c’est la condition des travailleurs immigrés soumis à la surexploitation des patrons et l’arbitraire policier qui vient sur la place publique.

Une chose devient claire : les colonels en cravate au pouvoir ont déclaré la guerre aux travailleurs immigrés.

Mohammed Soussi est un ouvrier marocain. En Belgique depuis 9 ans, il y travaille régulièrement.

Son crime : il a ramené du Maroc 40 grammes de kif, tabac marocain. Après avoir déjà été condamné en correctionnelle, il est expulsé quelques mois plus tard, sur ordre du Vranckx.

Un comité de défense de Mohamed Soussi se constitue, essentiellement autour de l’équipe du futur « POUR ».

Ce comité travaille sur deux fronts :

− alerter l’opinion publique par la presse.

Incontestablement, il fait éclater le scandale ;

− mobiliser le quartier de Mohammed.

Autour de Mohamed se tisse, dans une certaine mesure, une chaîne de solidarité des habitants,

Mais, écartelé entre les démocrates du quartiers et les « gauchistes » du Comité, il manque au combat la force qui pourrait donner au mouvement sa direction ouvrière : les travailleurs immigrés. Ceux-là sont spectateurs et sympathisants des actions des amis belges.

Et comme pour rappeler que c’est d’une guerre qu’il s’agit, Vranckx , lui aussi, agit sur deux tableaux. Comme des gangsters, ses flics enlèvent Soussi en pleine rue, alors qu’il se rendait à son travail ; et quelques jours plus tard, sur les écrans de la TV, c’est la mobilisation de type fasciste de l’opinion publique : « Les immigrés trafiquent de La drogue ; je veux protéger notre jeunesse de ce mal. Et voilà pourquoi j’expulse Soussi. »

Ainsi, avant les délinquants de Glinne, il y a eu les « trafiquants de drogue » de Vranckx.

L’ébauche d’un mouvement de protestation révèle les larges possibilités d’un mouvement de soutien aux travailleurs immigrés.

Mais sans lutte des travailleurs immigrés eux-mêmes, sans autonomie ouvrière, ce soutien ne peut sombrer que dans le paternalisme charitable de certains démocrates ou dans le colonialisme politique des groupuscules, et le mouvement privé de sa force vive.

« Nos frères commencent à relever la tête » : 11 Mai 1973. Un jeune ouvrier marocain de 22 ans, Mohamed Ghanam, est assassiné par la police. Travaillant à Haumont (Nord de la France), il venait souvent pour le week-end à Bruxelles. Se trouvant près d’un endroit où des portières de voiture avaient été forcées, il est descendu par un flic de Schaerbeek à 25 mètres de distance.

Un « Comité Vérité Ghanam » se constitue. S’appuyant sur la révolte des masses immigrées, principalement des jeunes, il organise la riposte. Ce sont des jeunes Marocains du quartier qui apportent l’initiative : « Ce qu’il nous faut, c’est une bonne manifestation ; tous les Marocains viendront surtout les jeunes. »

Et cette initiative, en retour, mobilise le quartier : le 23 juin, par centaines, les travailleurs immigrés descendent dans la rue, sortant des maisons quand ils voient passer la manifestation, parfois l’accompagnant sur le trottoir. C’est la première manifestation de masse des travailleurs immigrés eux-mêmes.

Tous ceux qui disaient : « Les immigrés ne peuvent pas lutter, c’est aux Belges d’agir » ont reçu un cinglant démenti : l’idée d’une force autonome des immigrés est née et elle s’est concrétisée dans la rue.

Mais de fait, le Comité Ghanam ne regroupait pas les ouvriers immigrés. Si pendant un certain temps, par la pratique de la ligne de masse, impulsée par les militants maoïstes, il a su exprimer la révolte et la volonté de lutte des travailleurs immigrés, il ne pouvait tracer , à long terme, la perspective d’un réel mouvement autonome des immigrés, donc non plus, par conséquent, d’un solide mouvement de soutien des Belges.

Avec la manifestation Ghanam, c’est avant tout une idée qui est née, qui a porté le débat dans le mouvement antiraciste : les immigrés sont la force principale de la lutte pour leurs droits, contre le racisme et il faut construire, pour les soutenir, une force parmi les couches de la population belge antiracistes et antifascistes.

30ctobre 1973 : la révolution arabe passe par les rues de Bruxelles.

Le 6 octobre, c’est la reprise des combats sur les fronts syriens, égyptiens et en Palestine occupée.

En Belgique, le soutien aux combattants va être gigantesque : les travailleurs arabes s’organisent dans les quartiers, font des collectes pour la Palestine, tiennent des meetings.

Le 14 octobre, c’est la manifestation de masse des ouvriers arabes : 6.000 personnes traversent Bruxelles : « Du Golan au Sinaï, je m’appelle Fedayin ».

Le 28 octobre, contre le cessé le feu, ils manifestent à nouveau et tiennent un meeting à la salle de la Madeleine. Ce meeting consolide les acquis du mouvement, précise les positions des ouvriers et étudiants arabes.

Ce mouvement de soutien à la Palestine signifié quelque chose de nouveau : pour la première fois, ce sont les masses arabes qui ont la parole et les ouvriers la direction ; pour la première fois, le soutien à la Palestine échappe au monopole de quelques cercles restreints de politiciens et quitte l’espace étriqué du campus universitaire. Et comme il n’y a pas de fossé entre le soutien à la Palestine combattante et la lutte en Belgique pour défendre ses droits, c’est une époque nouvelle qui va s’ouvrir pour les travailleurs arabes et, avec eux, pour tous les travailleurs immigrés.

« Il n’y a pas de fossé » : pour le pouvoir non plus il n’y a pas de fossé.

Profitant de la crise du pétrole, il intensifie la guerre contre les travailleurs immigrés, affûte ses armes : armes militaires d’abord, dans les quartiers les rafles se multiplient (à Molenbeek en particulier, il pèse une atmosphère de guerre civile) ; armes idéologiques aussi : « ils nous coupent le pétrole, renvoyons-les chez eux », c’est la solution proposée par « La Dernière Heure ».

C’est dans ce contexte politique que va naître la riposte des ouvriers immigrés.

Le 10 décembre 1973, le quartier arabe de Molenbeek connaît une super-rafle. Les flics entrent dans les cafés, pénètrent dans les maisons sans mandats de perquisition, menacent les femmes et les enfants : la chasse aux « sans-papier », esclaves des temps modernes est ouverte :

Mais les esclaves se dressent…

Autonomie et unité, autodétermination et coopération, voilà les deux principes fondamentaux qui guident nos pas, à nous maoïstes ; et ces deux principes, ils ne viennent pas essentiellement des livres, c’est la pratique qui, avant tout, nous les a enseignés ; et c’est à travers la pratique que nous avons pu en préciser le contenu et corriger nos erreurs.

Autodétermination : nous avons choisi de rompre avec le colonialisme politique, qui, au nom de l’unité, retire tout pouvoir aux travailleurs immigrés, écrase leurs spécificités, le caractère propre de leur mouvement.

Nous n’avons rien à voir avec ces cortèges « antiracistes » où domine la tradition communiste européenne : portraits de Lénine et de Staline, chants de la IIIème Internationale et drapeaux rouges.

Et ce n’est pas que question de peu d’importance. Derrière ces signes extérieurs, c’est toute une idéologie qui transparait.

Nous croyons que c’est aux masses de chaque communauté à créer leur propre mouvement, à lui imprimer son caractère spécifique, à déterminer ses revendications et ses formes d’organisation.

Et ce choix n’a, bien entendu, rien à voir avec la pratique des groupuscules.

Chaque fois que la lutte antiraciste a connu un développement, chaque fois que l’idée d’une force autonome passait dans la pratique, chaque fois qu’un réel soutien démocratique l’appuyait, on a vu s’agiter les groupuscules de politiciens (UCMLB, AMADA, LC…) pour liquider ces acquis.

La tactique est toujours la même :

− retirer tout pouvoir aux ouvriers sur leur lutte : en créant un front, parlement de groupuscules, où les politiciens « marxistes-léninistes » espèrent manipuler à leur convenance, à travers les magouilles de toutes sortes, une chose au moins apparaît clairement, c’est que les ouvriers immigrés n’ont aucun droit à la parole.

Front antiraciste, Front Belges-immigrés même combat, Front pour l’égalité des droits, autant de tentatives de liquidation pour imposer, contre la politique des masses, la politique des politiciens.

Quelles inepties n’a-t-on pas entendu ces derniers mois : il n’aurait pas fallu lutter pour le permis A, car de toutes façons, « le permis de travail ça ne sert à rien ! » La lutte pour le permis de travail serait réformiste, seule la grandiose lutte contre le projet Van Der Poorten serait politique. Il ne fallait pas aller en délégation chez Glinne, pendant la grève de la faim, c’était du révisionnisme.

Nous avons, il est vrai, une autre conception de la politique : notre politique ne naît pas dans les têtes de donneurs de leçons immortels mais bien dans la vie. Et quand des ouvriers immigrés, parce qu’ils veulent, eux, remporter une réelle victoire afin d’élargir le mouvement des masses immigrées, déterminent leurs revendications principales − le permis A pour tous − eh bien, nous, nous les soutenons.

Choisir la voie pacifique.

Mais quand la guerre est ouverte et apparaît au grand jour, le masque révolutionnaire tombe vite ; nos groupes « marxistes-léninistes » apparaissent alors pour ce qu’ils sont : une nouvelle variante du révisionnisme.

C’est ainsi, quand Machtens interdit la manifestation des immigrés à Molenbeek, qu’il s’est trouvé des « révolutionnaires » pour appeler à ne pas aller à Molenbeek et crier à la provocation.

Comme les révisionnistes, ils répondent au coup de force par la voie pacifique et la capitulation, répandant dans les masses les idées de peur et d’impuissance.

Nous, au contraire, nous croyons que les 200 antiracistes qui ont relevé le gant social-fasciste du bourgmestre Machtens ont plus apporté à la lutte que les « grandes » manifestations pacifiques (16 octobre 73 ou 23 mars 74), sortes de procession de type nouveau.

Nous croyons que les 9 grévistes de la faim qui ont commencé la lutte , en complète illégalité, ont plus fait pour l’unité des travailleurs que les multiples et grandiloquentes plates-formes des différents fronts.

Nous voyons donc à quoi elle ressemble la fameuse « unité » ouvrière prônée par ces néo-révisionnistes : parce qu’elle est nécessaire, ils prétendent qu’elle existe déjà ; parce que des ouvriers, dans la lutte, construisent l’unité, ils les dénoncent comme ses fossoyeurs. Et dans la pratique, ces « marxistes-léninistes » qui parlent toujours de dictature des ouvriers, quand elle s’exerce, ils la récusent en instaurant la dictature des intellectuels sur les travailleurs.

L’histoire du mouvement révolutionnaire est pavée de semblables « unités » : elles vont depuis l’unité de l’Internationale Communiste qui prétendait, au nom de l’internationalisme, dicter aux peuples en lutte la ligne à suivre − par exemple au peuple chinois − jusqu’à la monstrueuse unité du « camp socialiste » qui amène les chars soviétiques à Prague. Et plus près de nous encore, et plus à notre mesure, il y a l’exemple de l’unité du PCF-CGT matraquant des grévistes de la faim pakistanais et mauriciens pour les empêcher de prendre la parole, à Paris.

Mais dites-nous, quelle différence y a-t-il entre cette unité-là, unité fondée sur le colonialisme politique et l’unité que, des semaines durant, les groupuscules « marxistes-léninistes » ont proposée aux travailleurs immigrés ?

Au travers de la lutte qu’ont mené les grévistes de la faim et la lutte des travailleurs immigrés en général, pour leurs droits fondamentaux, il est apparu un point capital : sans confrontation avec le peuple belge, sans le soutien d’une grande partie de celui-ci, sans construction − dans la lutte − de l’unité populaire, sans unification des diverses nationalités immigrées et des belges, autour des travailleurs immigrés en lutte, il ne peut y avoir de rempart contre le nouveau fascisme.

Le Comité de soutien constitue alors le lieu de rencontre privilégié des diverses initiatives populaires de soutien à la lutte des travailleurs immigrés : il représente en somme la conscience anti-esclavagiste, démocratique et antiraciste des masses.

En fonction du développement des luttes, il est nécessaire que les formes de ce comité de soutien collent aux exigences des masses en lutte et que s’y reflète la démocratie de masse.

Parfois il est nécessaire de casser un comité et d’en constituer un autre que les masses dirigent réellement et où leur point de vue triomphe.

Entre la manifestation du 17 février et la communauté du 22 mars, il y a tout le fossé qui sépare un regroupement de militants maos formant un « comité » de soutien et un comité de soutien populaire et démocratique.

La raison de cette différence est qu’il n’y a de véritable comité de soutien aux travailleurs immigrés que s’il y a lutte des travailleurs immigrés.

Il n’y a d’unification possible, au sein du comité, des diverses initiatives de soutien aux travailleurs immigrés que si ces mêmes travailleurs posent une pratique concrète de lutte.