[Crise numéro 9, février 2021]

La question de la pandémie est indissociable de celle du rapport de l’humanité à la nature. Cette question prend une importance d’autant plus grande que la crise générale du capitalisme implique une accélération des déséquilibres. L’un des points essentiels en ce domaine consiste en les zones humides. Avoir un aperçu sur cet aspect de la nature est incontournable.

Le 2 février 2021 est la vingt-troisième journée internationale des zones humides, lancée pour la première fois en 1997 par la convention de Ramsar afin de faire des zones humides une question publique de premier ordre. La conférence de Ramsar est issue de la signature d’une convention en faveur des zones humides à Ramsar, en Iran en 1971. C’est l’un des « seul traité international ayant force de loi ».

Mise en œuvre en 1975, il y a aujourd’hui 46 ans, ce sont 171 parties qui ont signé cette convention. Cela a pour résultat le classement de 2 300 sites au statut « Ramsar », ce qui recouvre un peu plus de 254 millions d’hectares, soit la surface du Canada. Ici, on peut trouver la présentation des sites « Ramsar » en Belgique.

En cette année 2021, le thème de la journée mondiale porte sur « l’eau, les zones humides et la vie ». C’est l’occasion pour se pencher sur la nature de ces écosystèmes par le biais du rapport « Perspectives mondiales des zones humides. L’état mondial des zones humides et de leurs services à l’humanité 2018 » publié à la même date par le secrétariat de la Convention de Ramsar.

L’enjeu du rapport est annoncé dès le début de la manière suivante : « préserver les fonctions et la bonne santé des zones humides naturelles est essentiel pour garantir un développement durable et assurer la survie de l’humanité ». De 88 pages, ce rapport se décompose en six parties, dont une d’introduction, deux de conclusions (5) et bibliographie (6). Le cœur du rapport est une mise en perspective de l’état et des tendances (2), des moteurs du changement (3) puis des réponses à apporter (4) (Lire le rapport complet).

A la page 11, un constat des plus justes est dressé (les éléments importants sont mis en gras) :

« L’importance des zones humides pour le bien-être humain a souvent été négligée ou sous-estimée, d’où la place secondaire occupée par la gestion des zones humides dans la planification du développement.

Au sein d’un secteur donné, les parties prenantes prennent des décisions fondées sur des intérêts étroits et à court terme, perdant ainsi des occasions d’obtenir une multitude d’avantages et provoquant la disparition et la détérioration de nouvelles zones humides. »

Cela est évidement le résultat d’une société où c’est le profit qui guide la production sociale et où le développement est soumis aux aléas de l’échange marchand. Le temps de valorisation du capital, visant nécessairement un taux de rotation le plus élevé, se heurte aux limites naturelles du temps long de formation d’une zone humide.

Globalement, le rapport atteste de la forte pression subie par les zones humides. Elles sont, au mieux dégradées, au pire détruites. On connaît ainsi la donnée comme quoi, entre 1960 et 1990, 35 % des zones humides ont disparu sur la Planète.

On sait moins que :

« Depuis 1700, 87% de la ressource mondiale en zones humides ont été perdus dans les endroits où les données existent (ce qui signifie que ce pourcentage peut ne pas être représentatif de l’évolution au niveau mondial), avec des taux d’appauvrissement en hausse depuis la fin du 20e siècle (Davidson 2014). » (p. 21)

Remarquons d’ailleurs que la connaissance de la dégradation (destruction ou réduction/altération) des zones humides est réalisée grâce à la naissance en 2014 de l’indice WET. Cet indice qui signifie « Wetland Extent Trends » (« Tendances de l’étendue des zones humides ») est donc récent et reste assez limité puisqu’il se base uniquement sur un principe quantitatif (étendue), et non pas directement sur leur rôle qualitatif, ainsi que sur une base de données recueillies.

L’indice se base donc sur les zones humides répertoriées. Cela pose un problème puisque de très nombreuses zones humides ne le sont pas, en raison des manques de moyens par les organismes chargés de cette tâche.

De nombreuses zones sont ainsi peu ou pas connues, parfois classées en « zones potentielle » pendant plusieurs années avant d’avoir un véritable étude pédologique (sol) confirmant ou non le caractère humide. Ces zones « potentielles » sont donc hors champ législatif, plus vulnérables face aux destructions.

Enfin, on apprend de manière fort intéressante que si la superficie des zones humides naturelles diminue, celles des zones humides artificielles ne cesse d’augmenter. Ces zones artificielles sont des réservoirs, des lacs, des rizières qui, malgré qu’elles soient « mieux que rien », restent pauvres en termes de fonctions écologiques (tournées surtout vers l’eau potable et la maîtrise des risques d’inondations).

Il n’est de secret pour personne qui se penche sur les zones humides qu’elles sont des formidables écosystèmes. A la lecture du rapport, on comprend qu’elles sont surtout ce qu’on pourrait appeler des canevas de la Biosphère. Ce ne sont pas simplement des zones secondaires (au sens maoïste), dont les fonctions seraient relativement en retrait du reste de la Planète : tout comme les océans et les forêts, elles sont un maillon principal de la chaîne trophique et écologique de la Planète.

Une zone humide se retrouve au centre de cycles aussi variés que ceux de l’azote, du carbone et de l’eau.

Ainsi,

« il se pourrait qu’une grande partie des quelque 19 millions de km2 de roches carbonatées à la surface de la planète reposent sur des zones humides souterraines (Williams, 2008), soit une superficie plus grande que celle des zones humides de surface intérieures et côtières » (p. 23)

C’est que les zones humides sont le ferment à toute une vie organique. Elles en concentrent tous les ingrédients : eau stagnante, végétaux divers et variés, intense activité minéralogique et bactérienne.

Pour le comprendre, il ne faut pas séparer les cycles naturels les uns, des autres. On a donc le cycle de l’eau avec un ruisseau avec un volume, et un débit précis. En fonction de cela, il apporte des azotes (sous forme minérale). Ces sédiments viennent se fixer dans le sol des zones humides.

Dans les endroits où l’eau stagne, il y a une absence d’oxygène. Dans ces conditions, des bactéries dites anaérobies (vivant sans air) respirent en captant l’air présents dans les azotes (d’ammoniac par exemple) et les transforment alors en nitrites. C’est le processus d’oxydoréduction, visible lors des études pédologiques permettant d’identifier une zone humide.

Lorsque ces nitrites ont été produites par les bactéries anaérobies, elles entrent alors à leur tour dans le développement d’autres bactéries qui les transforment à leur tour en nitrates minéralogiques, mais aussi gazeux (rejetés dans l’atmosphère, comme le méthane). C’est ce qu’on appelle le processus de dénitrification.

Ces deux processus d’oxydoréduction et de dénitrification aident à purifier l’eau, en contribuant à la croissance des végétaux.

Au même titre que le carbone capté grâce la photosynthèse (cycle atmosphérique du carbone), le cycle de l’eau apporte ainsi des sédiments minéralogiques qui sont transformés par le « travail » des bactéries, et dont le produit devient les nutriments pour la flore, comme le nitrate transformé en diazote par exemple.

Les plantes consomment alors une partie du carbone (CO2) et lors de leur décomposition, celui-ci est absorbé par le sol. C’est la respiration écologique qui fait qu’on parle des zones humides comme des puits de carbone, résultat d’un processus de transformation organique au carrefour des cycles de l’eau et de l’air.

On estime que les zones humides telles que les tourbières, qui représentent seulement 3 à 4% des terres émergées, « piègent » 25 à 30 % du carbone, soit deux fois plus que les forêts. Évidemment, détruire une zone humide, c’est re-libérer dans l’atmosphère ce carbone « emprisonné ».

Enfin, l’eau stagnante est renouvelée, évacuant ainsi le surplus de nitrates, après l’avoir conservé. L’eau est ainsi filtrée, dépolluée. Le reste des composés transformés sont « évacués » dans l’atmosphère sous la forme de gaz (diazote, dioxyde d’azote, dioxyde de carbone, méthane et aussi bien sûr de l’oxygène) s’intégrant à leur tour dans leurs cycles naturels respectifs.

Il faut donc bien voir les zones humides comme un maillon essentiel de la Biosphère ; jouant un rôle précis, en fonction d’équilibres déterminés à l’intérieur de cycles particuliers mais inter-reliés.

Il suffit qu’un paramètre de tel ou tel cycle soit modifié, même de manière minime, pour que tout le système d’équilibre soit perturbé. Pour ne prendre qu’un exemple : le changement de débit d’un ruisseau ou des pluies trop intenses vont engendrer un surplus de sédiments liés au cycle de l’eau.

Cela peut aboutir en définitive à l’eutrophisation du cours d’eau par un apport déséquilibré de « nourriture », avec des plantes qui se développent et asphyxient la zone. C’est là qu’entre en jeu les pollutions qui, engendrées par des activités humaines non planifiées, viennent dégrader, et même détruire l’équilibre de ces écosystèmes.

La convention Ramsar cible trois sortes d’impacts qu’ils nomment « moteur du changement » (ce qui devrait plutôt être qualifiés comme des pollutions, voir en certains cas un écocide). Ces moteurs sont à la fois directs et indirects, et reliés à des tendances mondiales.

En tout premier lieu, il convient de citer la pollution maintenant connue des micro-plastiques, dont

« On estime à 5,25 trillions au moins le nombre de particules de plastique à la surface des océans du monde, soit plus de 260 000 tonnes (Eriksen et al. 2014).

Ces débris peuvent persister dans l’environnement pendant des siècles (Derraik 2002). Les particules de plastique perturbent les chaînes alimentaires, nuisent à la faune et libèrent des polluants organiques persistants. » (p. 34)

Au cœur de agressions des zones humides, il y a les canalisations d’eau liées à son exploitation, les constructions en tout genre, et les pollutions d’origine agricole ou industrielle. La surexploitation de l’eau est principalement due à l’agriculture, et notamment à l’élevage d’animaux destinés à la viande, un secteur grand consommateur d’eau et surtout transformant des zones en pâturages et en culture de soja. L’agriculture est à l’origine du phénomènes dit de « poldérisation », soit la conquête des marais par des terres cultivables.

Les centrales électriques participent également d’une pollution thermique, ayant pour conséquence une raréfaction de l’oxygène dans les cours d’eau (perte de biodiversité). Elles ont également un impact en modifiant le régime d’écoulement des eaux, importants pour l’apport en sédiments.

Il peut donc y avoir un manque de nutriments, mais aussi un surplus à cause des engrais azotés rejetés par l’agriculture, mais aussi à cause des dioxydes d’azote, des métaux lourds émis dans l’atmosphère par les activités humaines (usines, transport) qui retombent avec les pluies.

Pour la convention de Ramsar,

« Face à un apport excessif de nutriments, les zones humides peuvent être envahies par des espèces agressives à taux de croissance élevé comme les massettes (Typha spp.) ou, selon l’endroit, le roseau commun (Phragmites spp.) (Keenan & Lowe 2001).

La prédominance d’espèces végétales à forte productivité peut représenter un compromis par rapport à d’autres fonctions des zones humides.

En règle générale par exemple, on assiste à une diminution de la biodiversité, laquelle s’accompagne d’une augmentation du volume de matière organique et de carbone dans les sols » (p. 39)

Tout comme

« De plus fortes concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère peuvent également stimuler la croissance des plantes, bien que ce phénomène soit différent d’une espèce et d’un type de zone humide à l’autre (Erickson et al. 2013). » (p. 39)

Ces raisonnements sont erronés car ils isolent les cycles, les séparent de l’équilibre général. Cela peut être juste, mais seulement en partie. Car par exemple, un apport excessif de dioxyde de carbone (Co2) permet la croissance des plantes, mais alors cela va accroître la demande en eau, mais aussi en diazote. La modification d’un paramètre entraîne nécessairement la modification des autres, du paramétrage général.

Au cœur de la disparition et/ou de la dégradation écologique des zones humides, on retrouve des déséquilibres qui proviennent de l’anarchie de la production capitaliste. C’est évidemment le cas des pollutions mais aussi de l’étalement urbain :

« la rapidité de la croissance urbaine entraîne souvent un développement mal réglementé des zones périurbaines, avec des incidences sociales et environnementales préjudiciables » (p. 56)

Ces altérations, ces pollutions qui entraînent un réchauffement climatique, provoque à son tour une cassure dans les processus organiques bactériens que nous avons vu précédemment :

« La hausse des températures imputable au changement climatique se traduise par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à l’intérieur des zones humides, en particulier dans les régions du pergélisol où le réchauffement entraîne la fonte des glaces, ce qui augmente la proportion d’oxygène et d’eau dans le sol.

L’activité microbienne qui en découle génère de grandes quantités de dioxyde de carbone et/ou de méthane qui sont rejetées dans l’atmosphère (Moomaw et al. 2018). (p.38)

Tous ces déséquilibres sont le fruit d’un mode de production qui ne tient pas compte des cycles lent et long de la Biosphère. Ces dégradations sont donc liées au développement de l’Humanité dans un cadre historique de production et de consommation, qu’il s’agit maintenant de transformer pour le mettre en rapport avec les dynamiques géochimiques. Les réponses pour faire face aux déséquilibres sont assez faibles, voir même contre-productives.

La convention énonce de nombreux « objectifs » ou « accords » auxquels la Convention Ramsar se joint. C’est par exemple le cas de l’Accord de Paris, de la COP 21. Dans le cadre de ces objectifs, pour la plupart non contraignants, la Convention établit un « plan stratégique 2016-2024 » liés à quatre buts, dont le premier est « la lutte contre la perte et la dégradation des zones humides ».

Le fait de concevoir un « plan stratégique » est évidemment positif. Mais pour que celui-ci ait un quelconque effet concret, il devrait être conçu dans le cadre d’une planification sociale à l’échelle mondiale. La Biosphère constituée du maillage essentiel des zones humides est une réalité mondiale appelant un gestion populaire, donc coercitive, et planifiée à l’échelle planétaire.

D’ailleurs cette tendance trouve à s’exprimer malgré tous les obstacles capitalistes-nationaux, avec les « zones transfrontalières », des zones humides gérées par différents pays dans le cadre du classement en site Ramsar (une vingtaine de sites actuellement).

Mais comment cela ne peut pas aller plus loin dans le cadre actuel des choses, la Convention Ramsar se replie sur le principe alors sur le principe neutre « éviter-réduire-compenser », principe énoncé d’ailleurs dès le début du rapport :

« L’approche « éviter-atténuer-compenser » préconisée par Ramsar et intégrée dans de nombreuses législations nationales constitue un outil précieux à cet effet » (p. 11)

Principe rappelé donc à la page 64 :

« Les lois nationales sur les zones humides et la biodiversité reposent fréquemment sur un cadre visant à « éviter-réduire-compenser » (Gardner et al. 2012) faisant souvent partie d’un processus d’autorisation d’activités de développement. La nécessité d’éviter la perte de zones humides est généralement identifiée comme un impératif ».

Ce principe est une véritable boite de pandore car finalement elle permet à la fois aux pays contractant de la convention de se montrer respectueux d’un accord international, tout en laissant l’appréciation au libre arbitre des porteurs de projets destructeurs.

Car les entreprises se montrent peu soucieuse d’ « éviter » leur impact : si « le profit en vaut la chandelle », elles prévoient quelques euros de plus pour réaliser un bassin d’eau, altérant ainsi grandement les fonctions écologiques générales de toute zone humide. Les bassins d’eaux sont d’ailleurs souvent grillagés, ce qui forme un nouvel obstacles pour les animaux qui gravitent autour.

A cela s’ajoute que ces législations, notamment sur les compensations sont très peu suivies et contrôlées, si bien que qu’on ne sait pas

« si les Parties contractantes appliquant de telles politiques ont atteint cet objectif non seulement pour les zones humides elles-mêmes, mais également pour leurs fonctions. » (p. 65)

Et la convention de Ramsar d’ajouter, un peu naïvement :

« une politique « Aucune perte nette » ne devrait pas être mise en œuvre si elle réduit le principal impératif qui est d’éviter tout impact sur les zones humides naturelles ». (p.65)

Ce tableau montre toute la pauvreté écologique des « zones humides artificielles » en comparaison avec les zones humides naturelles. De fait, le principe de « compensation » absurde.

En juin 2019, la 57e réunion du Comité permanent de la Convention relevait de manière bien froide, dans un tableau également très « administratif » :

« Les solutions fondées sur la nature ne sont pas bien intégrées dans les stratégies nationales.

La gestion des zones humides fonctionne généralement indépendamment des autres stratégies et processus de développement [intérêts économiques et politiques].

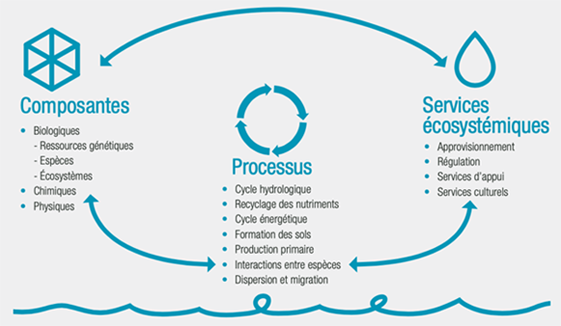

Les avantages quantifiables des services écosystémiques sont mal compris. Souvent, les décideurs ne savent pas reconnaître tout l’éventail des valeurs des zones humides, ce qui limite leur capacité à plaider efficacement en faveur de leur inclusion dans les stratégies et plans nationaux.

Des niveaux élevés de coopération intersectorielle et institutionnelle font défaut. »

C’est dire comment la protection des zones humides n’est qu’un leurre, l’accumulation du capital prime forcément sur la reconnaissance de la nature puisqu’une zone humide se dresse comme un obstacle, comme une limite infranchissable. Elle est alors « supprimée » au pire, « déplacer » (compensation) au mieux…

La convention de Ramsar fait avec les moyens qu’elle a à sa disposition, dans le cadre de l’économie capitaliste.

Elle met en avant des sortes de « droits à polluer » avec des systèmes de bons points pour les entreprises, des crédits financiers pour inciter les agriculteurs à gérer une zone humide ou pour attirer des investisseurs à entretenir les zones naturelles.

Tout cela est vain. Étant intégré au jeu institutionnel mondial, la Convention Ramsar n’a qu’une très faible marge de manœuvre. Pour l’avoir, il faut être en dehors du circuit des intérêts économiques et institutionnels dominants, il faut porter la rupture.

Il est évident que la seule perspective est de mobiliser concrètement à la base pour défendre les zones humides, quel que soit leur taille ou leur niveau de fonctionnalité (on peut réparer !).

Mais pour cela, il faut d’abord maîtriser la connaissances de ces écosystèmes complexes, et savoir les identifier. Enfin, il paraît évident que la solution de long terme réside dans la formation d’un nouvel État, disposant d’un ministère spécifiquement dédié à la protection de ces écosystèmes dans le cadre d’une production sociale planifiée selon la dynamique de la biosphère.