MARKOVITCH Svétozar (1846-1875) Eminent révolutionnaire, démocrate, philosophe matérialiste et socialiste utopique serbe. Sa conception du monde s’est formée au moment où se posait impérieusement la question de l’achèvement de la révolution démocratique bourgeoise en Serbie.

Markovitch a subi l’influence des démocrates révolutionnaires russes. Les deux ans et demi qu’il a passés à Pétersbourg ont été décisifs à cet égard. « Etre pour le peuple serbe ce que furent Tchernychevski, Dobrolioubov et autres pour le peuple russe », telle était la devise de Markovitch.

C’était un révolutionnaire ardent, un patriote et un internationaliste, un champion de la liberté et de l’égalité des femmes « La seule issue pour le peuple serbe c’est la révolution dans la péninsule balkanique… », écrivait Markovitch.

Il préconisait la libération nationale et sociale des peuples balkaniques opprimés, en soulignant que la question nationale est inséparable des transformations sociales. « L’affranchissement d’un peuple de la tyrannie d’un autre n’est qu’un maillon dans la chaîne des autres libérations » ; « … un esclave ne pourra jamais affranchir un autre », disait Markovitch.

Ennemi de la monarchie et de la bureaucratie, du libéralisme et du chauvinisme serbe, il exprimait les intérêts des masses de paysans et d’artisans vouées à la ruine.

Bien qu’il fût au courant des principaux ouvrages de Marx et d’Engels et participe à la Ire Internationale comme correspondant de la section russe, il n’a pas assimilé le matérialisme dialectique et historique, le socialisme scientifique, la mission historique du prolétariat. Il s’imaginait qu’en s’appuyant sur la zadrouga (grande famille patriarcale) et la commune paysanne, on pourrait, après la victoire de la révolution populaire, arriver au socialisme, en évitant le stade capitaliste.

Pourtant, fort de la lecture des œuvres de Marx, il a fait une critique serrée du système économique capitaliste. Il défendit hardiment la Commune de Paris.

Les idées philosophiques de Markovitch étaient étroitement liées à son programme de révolution démocratique, elles étaient sa base théorique. Dans son principal ouvrage philosophique « Le réalisme dans la science et dans la vie » (1871-1872), il a défendu les idées matérialistes de Tchernychevski (V.) qu’il appelait « notre grand éducateur ».

Selon Markovitch, la matière est une donnée première et la conscience, une donnée seconde ; le monde est connaissable. Il a formulé des propositions dialectiques sur le caractère infini du processus de développement de la nature.

Dans ses écrits, il s’inspirait des ouvrages de Darwin (V.) et de Sétchénov (V.). Sous l’influence de Pissarev (V.), Markovitch popularisa le darwinisme. Il combattit avec acharnement la religion, défendit la science.

Il envisageait en idéaliste les lois du développement de la société les idées politiques sont exposées dans l’ouvrage « La Serbie en Orient », dans l’article « La lutte sociale et politique en Europe », etc.

Son point de vue sur l’art s’inspirait de l’esthétique matérialiste de Tchernychevski. Dans ses « Fondements de l’économie populaire, ou science du bien-être populaire », Markovitch propage les idées économiques de Tchernychevski.

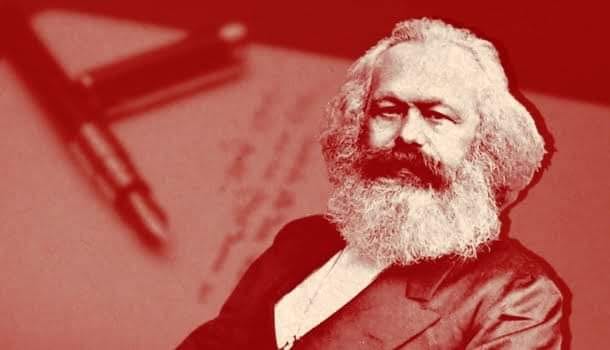

MARX Karl. Fondateur génial du communisme scientifique, grand éducateur et guide du prolétariat mondial, inspirateur et organisateur de la Ire Internationale (« Association internationale des travailleurs »).

Karl Marx naquit le 5 mai 1818 à Trêves, en Allemagne. Son père était avocat. Après le lycée, à Trêves, Marx fit ses études à l’Université de Bonn, puis à celle de Berlin, où il adhéra au groupe des « hégéliens de gauche » à tendances révolutionnaires.

Il consacra sa thèse de doctorat à la philosophie d’Epicure et de Démocrite. Dans ce travail, il défendait des vues idéalistes.

Après avoir soutenu brillamment sa thèse à la faculté de philosophie de Léna, Marx revint à Bonn, qu’il quitta en 1842 pour Cologne où il rédigea la « Gazette rhénane », organe de la bourgeoisie radicale de la Rhénanie.

Lénine parle de la période du travail de Marx à la « Gazette rhénane », comme d’une période de transition de l’idéalisme au matérialisme, du démocratisme révolutionnaire au communisme. Au début de 1843 la « Gazette rhénane » qui, sous la direction de Marx, était un organe démocratique révolutionnaire et se trouvait soumise à une censure rigoureuse, fut interdite.

En juin 1843, Marx épousa Jenny von Westphalen, son amie d’enfance. Fin octobre 1843, il se fixa à Paris où il fonda avec Arnold Ruge les « Annales franco-allemandes ».

C’est là que furent publiés ses remarquables articles « Contribution à la critique de la philosophie de droit de Hegel » et « La question juive ». « Dans les articles de Marx publiés par la revue il nous apparaît déjà comme un révolutionnaire qui proclame « la critique implacable de tout ce qui existe » et en particulier « la critique des armes » et fait appel aux masses et au prolétariat » (Lénine : « Karl Marx ; Friedrich Engels », M. 1954, pp. 7-8).

En septembre 1844, Marx rencontra Engels à Paris et ce fut le début de leur lutte commune pour la cause ouvrière. Ils mirent les premiers en lumière le rôle historique du prolétariat fossoyeur du capitalisme et bâtisseur du communisme, et ils devinrent les éducateur et les dirigeants du prolétariat, les champions de la lutte pour l’affranchissement des travailleurs de l’esclavage capitaliste.

« Les légendes antiques, écrit Lénine, rapportent des exemples touchants d’amitié. Le prolétariat européen peut dire que sa science a été créée par deux savants et militants, dont les relations personnelles dépassent toutes les légendes les plus émouvantes des anciens, relatives à l’amitié des hommes » (Ibid., p 52).

En 1845 Marx et Engels écrivirent « La Sainte Famille » (V.), livre dirigé contre les chefs des « jeunes-hégéliens » (V.), Bruno Bauer et Cie, et qui joua un rôle important dans l’élaboration du marxisme. Leur théorie du communisme scientifique.

Marx et Engels l’exposèrent dans l’ « Idéologie allemande » (V.). A Paris Marx se consacra à l’étude de l’économie politique et de l’histoire de la révolution française, tout en poursuivant une activité révolutionnaire intense. En 1845, sur l’insistance du gouvernement prussien Marx fut expulsé de Paris comme révolutionnaire dangereux.

Fixé à Bruxelles, il publia en 1847 son ouvrage « Misère de la philosophie » (V.), réponse à « La philosophie de la misère » de l’anarchiste et socialiste petit-bourgeois Proudhon (V.). A Bruxelles, Marx adhéra à une société secrète de propagande la « Ligue des communistes » et prit une part dirigeante à son IIe congrès qui chargea Marx et Engels de rédiger le programme de cette association.

C’est ainsi que parut en février de 1848 le célèbre « Manifeste du Parti communiste » (V.) avec son grand mot d’ordre international : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » « Cette plaquette vaut des tomes, écrivait Lénine, son esprit fait vivre et se mouvoir, jusqu’à nos jours, tout le prolétariat organisé et combattant du monde civilisé » (Ibid.. p. 50).

A Bruxelles Marx continua sa lutte contre le gouvernement prussien. Lors de la révolution de février 1848 en France, le gouvernement belge, face au mouvement populaire qui commençait à Bruxelles, expulsa Marx qui fut conduit sous escorte policière à la frontière française.

Marx revint à Paris. Mais, après la révolution de mars 1848, en Allemagne, il se rendit à Cologne pour y fonder la « Nouvelle Gazette rhénane » Après la victoire de la contre-révolution en Allemagne, Marx comparut en justice et fut expulsé du pays. Il fut ensuite expulsé de Paris après la manifestation de juin 1849, et il dut partir pour Londres où il vécut jusqu’à la fin de ses jours.

Après le coup d’Etat en France, Marx publia « Les luttes de classes en France » et « Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte » qui dressaient le bilan de la révolution de 1848-1851. Les années suivantes furent consacrées à sa principale oeuvre scientifique. « Le Capital » (V.).

Après de longues recherches économiques, Marx écrivit en 1859 la « Contribution à la critique de l’économie politique », premier exposé de sa théorie de la valeur et de l’argent. Huit ans plus tard, en 1867, parut à Hambourg le premier livre du « Capital » qui contenait les principes essentiels des conceptions économiques et socialistes de Marx, ainsi que les bases de sa critique de la société contemporaine, du mode de production capitaliste et de ses conséquences.

Durant les années que Marx consacra au « Capital », il déploya en même temps une activité révolutionnaire débordante. Devant la montée du mouvement ouvrier au début dès années 60. Marx se mit à réaliser son idée : créer une association de travailleurs pour mettre au point une tactique unique pour la lutte prolétarienne.

En 1864 fut fondée à Londres l’« Association internationale des travailleurs », la Ire Internationale, dont Marx était l’animateur et le chef idéologique. Il rédigea l’Adresse inaugurale de l’Internationale et presque tous ses principaux documents En créant la Ire Internationale, Marx avait jeté les fondements de l’organisation prolétarienne internationale de la lutte révolutionnaire pour le socialisme.

A la tête de l’Internationale, Marx engagea la lutte pour mettre un terme à la dispersion du mouvement ouvrier. « L’Internationale avait été fondée pour remplacer les sectes socialistes et semi-socialistes par une organisation effective de la classe ouvrière » (Marx-Engels : Ausgewählte Briefe, B. 1953, S. 316).

Dans une lutte implacable contre l’opportunisme dans le mouvement ouvrier, contre les anarchistes (proudhoniens, bakouninistes), etc., Marx élabora la tactique révolutionnaire pour la lutte de la classe ouvrière.

En 1871 il écrivit son ouvrage célèbre « La Guerre civile en France » où il analysa l’expérience de la Commune de Paris et lui donna une appréciation « profonde, précisé, brillante, efficace, révolutionnaire » (Lénine).

Etant donnée la réaction qui succéda à la chute de la Commune de Paris, le Conseil général de l’Internationale fut, en vertu d’une décision du congrès de La Haye (1872), transféré en Amérique, puis se déclara dissous. Après le congrès de La Haye, Marx se consacra rie nouveau au « Capital », se rendant nettement compte de la portée de cet ouvrage pour la révolution prolétarienne, pour la classe ouvrière internationale.

En 1875 il écrivit sa célèbre « Critique du programme de Gotha » (V.). A partir des années 60 Marx suivit avec la plus grande attention le mouvement de libération sociale en Russie.

Il étudia la langue russe pour pouvoir lire dans l’original les œuvres de la littérature russe qui reflétaient les rapports sociaux en Russie.

Il apprit avec joie que son « Capital » était traduit en russe : «… en Russie, où l’on lit et apprécie « Le Capital » plus que dans n’importe quel autre pays, notre succès est encore plus considérable » (Ibid., S. 398). Il appréciait hautement les grands révolutionnaires démocrates russes Tchernychevski (V.) et Dobrolioubov (V.).

L’étude approfondie des changements économiques et politiques survenus en Russie, permit à Marx et à Engels de prévoir au lendemain de la Commune de Paris de 1871 l’imminence de la première grande révolution russe.

« Quand la Commune de Paris eut été renversée à la suite des massacres organisés par les défenseurs de l’ordre, — écrivaient Marx et Engels le 21 mars 1881, — les vainqueurs ne pouvaient même pas supposer qu’à peine dix ans plus tard au loin, à Pétersbourg il se produirait un événement qui doit conduire inévitablement, même si la lutte doit être longue et cruelle, à la Commune russe… Ainsi la Commune que les puissances du vieux monde croyaient être rayée de la face de la terre, vit encore ! » (Ibid., S 410-411).

Lénine indiquait que Marx et Engels avaient foi en la révolution russe, étaient convaincus de son immense portée mondiale. Les mesures d’expulsion dont Marx fut, à plusieurs reprises, l’objet de la part de gouvernements réactionnaires, la misère qu’il connut toute sa vie et que l’appui financier d’Engels n’atténuait que partiellement, la lutte implacable qu’il mena contre les courants non prolétariens et anti-prolétariens de tout acabit, le travail intensif qu’exigeaient ses travaux théoriques, tout cela ébranla la santé de Marx et le 14 mars 1883, cet homme génial s’éteignit.

Il fut le cerveau et le cœur du prolétariat, de la classe la plus progressiste, appelée à accomplir un tournant radical dans l’histoire de l’humanité. « Il est mort, disait Engels, honoré, aimé, pleuré par les millions de ses compagnons de lutte révolutionnaire en Europe et en Amérique, depuis les mines de Sibérie jusqu’à la Californie » (Marx/Engels : Ausgewählte Schriften, Band II, M. 1950. S. 157-158).

Marx avait découvert les lois de l’évolution historique de l’humanité, élaboré la théorie et la tactique de la révolution prolétarienne. Il avait créé, avec Engels la conception du monde révolutionnaire du prolétariat, — le matérialisme dialectique (V.)

En appliquant cette doctrine à l’étude de la société, il avait conçu le matérialisme historique (V.), science des lois du développement social, des lois de la lutte des classes. Le matérialisme dialectique et le matérialisme historique furent une véritable révolution dans l’histoire de la philosophie.

A la différence des philosophes précédents, Marx et Engels n’ont pas été simplement les fondateurs d’une « école » philosophique, mais de véritables chefs d’un mouvement prolétarien qui ne cesse de s’élargir et de se renforcer.

Grâce à une étude complète de la vie économique et politique de la société bourgeoise. Marx décrivit les origines du capitalisme, définit les lois et les tendances de son développement, et prouva l’inéluctabilité de sa disparition. Il montra que le capitalisme avait un caractère transitoire et que la victoire d’un nouveau régime social, du communisme, était inévitable.

A la place des anciennes théories du socialisme utopique (V.), Marx créa la théorie du communisme scientifique. Toutes les parties de la doctrine de Marx sont indissolublement liées. « La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu’elle est juste.

Elle est harmonieuse et complète ; elle donne aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec toute superstition, avec toute réaction, avec toute défense de l’oppression bourgeoise » (Lénine : Œuvres choisies en deux volumes, t. I, 1re partie, M. 1954, p. 63).

La doctrine de Marx est immortelle. Après la mort de Marx et d’Engels, elle fut développée dans les œuvres de leurs grands continuateurs Lénine et Staline, dans le léninisme, marxisme de l’époque de l’impérialisme et des révolutions prolétariennes.