« MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE ». Programme du communisme scientifique, rédigé par K. Marx et F. Engels et publié à la veille de la Révolution de 1848 ; c’est le premier exposé de la conception du monde de la classe ouvrière : la théorie marxiste.

Le « Manifeste du Parti communiste » formule « avec une clarté et une précision géniales la nouvelle conception du monde, le matérialisme conséquent, embrassant aussi le domaine de la vie sociale, la dialectique, science la plus vaste et la plus profonde de l’évolution, la théorie de la lutte de classe et du rôle révolutionnaire dévolu, dans l’histoire mondiale, au prolétariat, créateur d’une société nouvelle, la société communiste » (Lénine : « Karl Marx ; Friedrich Engels », M. 1954, p. 8).

Le « Manifeste » comporte quatre chapitres : I. Bourgeois et prolétaires ; II. Prolétaires et communistes ; III. Littérature socialiste et communiste ; IV. Position des communistes vis-à-vis des différents partis d’opposition.

Dans le premier chapitre Marx et Engels établissent la loi fondamentale du développement de toute société antagonique: la lutte des classes. Ils montrent comment la société esclavagiste avait été remplacée par la société féodale, et cette dernière, par la société capitaliste. Ils concluent à la chute inévitable du capitalisme due à ses antagonismes intérieurs, et formulent le but final de la lutte de la classe ouvrière : le communisme.

« La chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables », écrivent Marx et Engels. Le deuxième chapitre est surtout consacré au rôle du parti communiste, partie intégrante de la classe ouvrière et son détachement d’avant-garde, dont le programme comporte : abolition de la propriété privée des moyens de production, instauration de la propriété collective, rendant possible le libre développement de l’individu et l’épanouissement des sciences et de la culture.

Seule la révolution communiste produira un changement radical dans les rapports économiques, dans la vie sociale et la conscience des hommes. « La première étape dans la révolution ouvrière, écrivent Marx et Engels, est la constitution du prolétariat en classe dominante » (« Manifeste du Parti communiste », P. 1954, p. 48).

Ainsi le « Manifeste communiste » émet l’idée de la dictature du prolétariat (V.), idée maîtresse du marxisme quant au problème de l’Etat. Le troisième chapitre contient une profonde critique des différents courants socialistes non prolétariens, bourgeois et petits-bourgeois.

Le quatrième et dernier chapitre expose les principes de la stratégie et de la tactique du Parti communiste : les communistes appuient en tous pays tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre social et politique existant, jusqu’à la lutte commune avec la bourgeoisie contre le féodalisme.

Mais ils n’oublient jamais leur objectif principal : donner aux ouvriers une claire conscience de l’antagonisme irréductible entre le prolétariat et la bourgeoisie.

Travaillant partout à l’union et à l’entente des forces démocratiques de tous les pays, les communistes proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent du régime capitaliste existant. L’appel qui termine le « Manifeste » : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » traduit le caractère international du mouvement communiste.

La victoire du socialisme en U.R.S.S., remportée sous la direction du parti communiste, a été le triomphe des idées proclamées par Marx et Engels dans leur œuvre immortelle. Le « Manifeste du Parti communiste » est une œuvre de génie, « le cantique des cantiques du marxisme » (Staline).

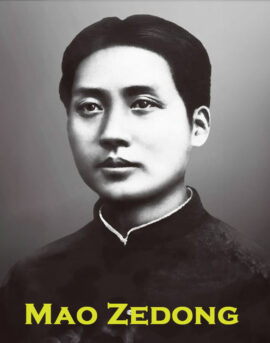

MAO TSE-TOUNG. Dirigeant éminent du Parti communiste de Chine, grand théoricien du marxisme, organisateur de la victoire du peuple chinois. Né le 26 décembre 1893, dans une famille de paysans au village de Chaochan, province de Hounan.

Dès l’âge de six ans, il a commencé à travailler dans les champs avec les adultes. A huit ans, il entre à l’école. En 1911 éclatait la révolution et Mao Tsé-toung s’engagea dans l’armée révolutionnaire. La révolution échoua : les militaristes chinois prirent la place de la dynastie mandchoue.

Mao Tsé-toung quitta l’armée et en 1913 entra à la 1re école normale du Hounan à Tchang-cha. Bientôt il se mit à la tête des étudiants révolutionnaires, organisa à l’école un groupement d’étudiants : « Le Peuple nouveau ». « A l’école, écrivait-il plus tard, j’ai réussi à grouper autour de moi les étudiants dont les idées et les aspirations m’étaient proches.

Cette cellule servit de base à une organisation qui exerça par la suite une grande influence sur les destinées de la Chine. » En 1919, Mao Tsé-toung organise les jeunes du Hounan en vue de soutenir le « Mouvement du 4 mai », campagne anti-impérialiste lancée par les étudiants de Pékin, qui marqua le début d’un large mouvement antiféodal et anti-impérialiste.

La Grande Révolution socialiste d’Octobre en Russie l’avait fortement influencé. « Sous l’influence de la théorie révolutionnaire marxiste et de la Grande Révolution socialiste d’Octobre en Russie, écrit-il, j’ai créé en hiver 1920 à Tchang-cha, une première organisation politique des ouvriers. Depuis, je me considère marxiste ».

En juillet 1921 eut lieu le Ier congrès du Parti communiste chinois, et Mao Tsé-toung y prit part comme délégué du Hounan. Au IIIe congrès du P.C.C fut prise une décision historique concernant la nécessité d’une alliance entre le parti communiste et le Kuomintang dirigé par Sun Yat-sen afin de former un front unique contre l’impérialisme et les militaristes féodaux.

Le congrès condamna l’opportunisme de droite de Tchen Tou-sieou et le sectarisme de Tchang Kouo-tao ; il souligna la nécessité de conserver l’indépendance politique et organique des communistes au sein du front unique avec le Kuomintang révolutionnaire. Mao Tsé-toung a été un des délégués qui défendirent résolument la ligne marxiste-léniniste du parti. A ce congrès il fut élu membre du Bureau politique du P.C.C.

Après les répressions sanglantes déclenchées par les impérialistes anglais et japonais contre les travailleurs et les étudiants de Changhaï, en mai 1925, une vague révolutionnaire anti-impérialiste déferla sur le pays. Le mouvement paysan prit un puissant essor.

Pendant l’hiver de 1925, Mao Tsé-toung se rendit au Hounan, son pays natal. En quelques mois, sous sa direction immédiate, plus de vingt associations paysannes furent créées. En mars 1926, Mao Tsé-toung écrivit son ouvrage « Les classes de la société chinoise », dans lequel il souligna que les paysans sont les alliés les plus nombreux et les plus fidèles du prolétariat chinois.

Il prévoyait qu’avec la montée de la révolution il se produirait une scission au sein de la bourgeoisie nationale et que son aile droite passerait du côté de l’impérialisme. Mao Tsé-toung avertissait le parti qu’en participant au front national unique : les communistes ne doivent pas laisser la bourgeoisie nationale désorganiser ce front.

En automne de 1926, Mao Tsé-toung arriva à Changhaï pour diriger la section paysanne au C.C. du P.C C. A cette époque, les opportunistes de droite, avec à leur tête Tchen Tou-sieou faisant le jeu de la réaction du Kuomintang, s’efforçaient de liquider le mouvement de masse des paysans et des ouvriers. Ils s’acharnaient surtout contre la paysannerie qui s’était soulevée dans une lutte héroïque.

Mao Tsé-toung se rendit dans le Hounan afin d’étudier sur place le mouvement paysan. Dans le compte rendu qu’il fit de ce voyage, il écrivait : « Dans peu de temps, on verra dans toutes les provinces de la Chine du Centre, du Sud et du Nord, se lever des centaines de millions de paysans ; ils seront impétueux et irrésistibles comme l’ouragan, et aucune force ne pourra les retenir Ils briseront leurs chaînes et s’élanceront vers leur libération. »

Après le coup d’Etat contre-révolutionnaire du Kuomintang (7 août 1927), se tint une conférence extraordinaire du parti, à laquelle Mao Tsé-toung prit une part active. Le chef des opportunistes. Tchen Tou-sieou fut relevé de son poste de secrétaire général du C.C. Réalisant la nouvelle orientation politique élaborée à la conférence, le parti envoya Mao Tsé-toung dans le Hounan afin d’organiser l’insurrection paysanne.

Avec Tchou Dé, Mao Tsé-toung créa l’Armée Rouge chinoise, qui s’est formée et aguerrie en s’inspirant des principes de la guerre des partisans : « L’ennemi attaque, nous nous replions ; l’ennemi s’arrête, nous le harcelons ; l’ennemi est fatigué, nous le battons ; l’ennemi bat en retraite, nous le poursuivons. »

Mao Tsé-toung appelait les communistes chinois à étudier avec soin l’expérience de la guerre civile en Russie. Toute la partie sud de la province du Kiang-si devint le théâtre des opérations de l’Armée Rouge. Dans d’autres provinces du Centre et du Sud furent aussi créés des détachements de l’Armée Rouge et des bases révolutionnaires.

En avril 1930, un groupe d’opportunistes de « gauche », ayant à sa tête Li Li-sang, s’empara de la direction du C.C. du parti communiste. Ce groupe poussait le parti aux aventures, à l’organisation des insurrections armées dans toutes les grandes villes du pays. Sous la direction de Mao Tsé-toung le parti communiste a combattu cette ligne erronée.

En septembre 1930, à la troisième Assemblée plénière du C.C., Li Li-sang reconnut ses erreurs et quitta la direction du C.C.

Le 7 novembre 1931, un gouvernement ouvrier et paysan dirigé par Mao Tsé-toung, fut formé à Joui-tsing (province du Kiang-si). En lutte contre les opportunistes, Mao Tsé-toung orientait les efforts du parti pour renforcer les bases révolutionnaires, consolider les succès de l’Armée Rouge. Sous sa direction, quatre offensives entreprises par Tchang Kaï-chek depuis décembre 1930 jusqu’à février 1933, furent repoussées.

Cependant, un autre groupe d’opportunistes de « gauche », dirigé par Wang Min (Tchen Chao-you), empêcha l’exploitation de ces succès. La politique désastreuse de ce groupe fit que la cinquième poussée de Tchang Kaï-chek ne put être arrêtée.

En octobre 1934 les unités de l’Armée Rouge commencèrent leur célèbre Grande marche. Au Comité Central de janvier 1935 Mao Tsé-toung et ses camarades de lutte mirent en échec les opportunistes de « gauche » qui furent relevés de leurs postes.

Mao Tsé-toung prit la tête de la nouvelle direction du parti. Sous sa conduite, le groupe des opportunistes de droite de Tchang Kouo-tao fut également mis en déroute à cette époque.

La Grande marche terminée avec succès, Mao Tsé-toung se consacra à l’étude des problèmes tactiques qu’imposait la lutte contre l’impérialisme japonais. Il soumit à une critique serrée les vues erronées des opportunistes de « gauche » selon lesquelles la bourgeoisie nationale chinoise serait incapable de se joindre aux ouvriers et aux paysans dans la lutte contre l’impérialisme japonais.

Mao Tsé-toung montra clairement qu’il était parfaitement possible et nécessaire de créer un front unique antijaponais. Grâce à la direction éclairée de Mao Tsé-toung, les forces patriotiques se groupaient toujours davantage autour du parti communiste et le pays tout entier se préparait à riposter aux envahisseurs.

Dans ces conditions, il fallait tirer les enseignements de la longue expérience militaire du parti, faire le point de la lutte contre l’opportunisme de « gauche » et de droite sur le plan militaire, élaborer la ligne tactique et stratégique dans la guerre révolutionnaire à venir. Cette tâche fut accomplie par Mao Tsé-toung dans son ouvrage « Les problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine » (1936).

Dans la période où s’est créé le front unique antijaponais lorsque les communistes sortaient de clandestinité sur les arrières du Kuomintang, l’affermissement idéologique et organique des rangs du parti s’imposait instamment. A cette fin il fallait dénoncer définitivement l’opportunisme de droite et de « gauche » en tant qu’agent d’une influence hostile au sein du parti, dévoiler l’inconsistance idéologique des groupements antiparti. Mao Tsé-toung s’acquitta de ces tâches dans ses œuvres philosophiques « De la pratique » (1937) et « Des contradictions » (1937).

Ces œuvres sont des exemples remarquables d’application de la philosophie marxiste-léniniste à l’histoire concrète de la Chine et du peuple chinois en lutte pour sa liberté.

Appliquant la dialectique matérialiste aux problèmes tactiques de la révolution, Mao Tsé-toung, dans son ouvrage « De la guerre prolongée » (1938) indiqua les moyens concrets de vaincre l’impérialisme japonais.

En 1940 parut l’ouvrage « La nouvelle démocratie ». Mao Tsé-toung y réfute les thèses du Kuomintang sur la possibilité d’une « troisième voie » du développement de la Chine et montre que la révolution chinoise ne peut triompher qu’avec le soutien de l’Union Soviétique et du camp anti-impérialiste tout entier. « La Chine se développera selon une voie non capitaliste. Quiconque s’oppose à ce courant historique, écrivait Mao Tsé-toung, se cassera les reins. »

La situation se compliquait. La clique de Tchang Kaï-chek déclenchait, l’une après l’autre, ses offensives anticommunistes. Les troupes du Kuomintang encerclaient la Région spéciale. Les occupants japonais appliquaient aux régions libérées la tactique de la terre brûlée. Tous les efforts des ennemis extérieurs et intérieurs furent cependant contrecarrés avec succès.

Vers 1943, les régions libérées se consolidèrent et s’agrandirent. Les forces des communistes se multiplièrent.

Au cours de cette période, ce qu’on appela le « Mouvement pour la rectification du style dans les rangs du parti » prit sous la direction de Mao Tsé-toung une importance particulière. Dans ses articles intitulés « Réorganisons nos études » (mai 1941), « Contre les formules mécaniques dans le travail du parti » (février 1942), Mao Tsé-toung enseignait aux communistes chinois comment appliquer d’une façon créatrice la théorie marxiste-léniniste à la pratique de la lutte révolutionnaire en Chine ; il les appelait à renoncer au style vicieux consistant à apprendre mécaniquement certaines formules marxistes d’une part, à négliger la théorie, de l’autre.

A la suite du « Mouvement pour la rectification du style », le niveau idéologique des membres du parti s’éleva sensiblement, ce qui permit de diriger politiquement et démener à la victoire la lutte pour la révolution démocratique populaire.

Les victoires décisives remportées par le peuple soviétique dans la Grande guerre nationale contre les envahisseurs fascistes, exercèrent une forte influence sur la lutte de libération en Chine. Les forces patriotiques ont serré plus étroitement encore leurs rangs autour du parti communiste et exigé la réorganisation du gouvernement du Kuomintang selon les principes démocratiques.

Mao Tsé-toung exprima les aspirations du peuple dans le rapport « A propos du gouvernement de coalition » qu’il présenta au VIIe congrès du Parti communiste chinois (1945). Il mit en lumière les deux lignes suivies dans la guerre antijaponaise la ligne du P.C.C. orientée vers le déclenchement de la guerre populaire et la ligne du Kuomintang consistant à faire la guerre sans le peuple encontre le peuple.

Mao Tsé-toung montra théoriquement que la première ligne menait, par une nécessité historique à la victoire et la seconde à la défaite. Dans son rapport, il dressa un programme concret d’édification de la Chine nouvelle.

Après la défaite de l’Allemagne fasciste et du Japon impérialiste, la clique de Tchang Kaï-chek déclencha la guerre civile avec l’aide des impérialistes américains (été 1946). Mais l’Armée de libération populaire sous la direction de Mao Tsé-toung, mit en déroute l’armée du Kuomintang qui était forte de plusieurs millions d’hommes.

Le peuple chinois fut à jamais libéré du joug de l’impérialisme Le premier octobre 1949 fut proclamée la République populaire chinoise et formé un gouvernement populaire, ayant à sa tête Mao Tsé-toung.

A la veille de cette victoire historique il avait écrit son ouvrage « De la dictature démocratique du peuple ». Il y définit le nouveau pouvoir instauré après la défaite de la réaction impérialiste et féodale, comme une dictature démocratique du peuple, fondée sur l’alliance des ouvriers et des paysans et dirigée par la classe ouvrière. Cet ouvrage de Mao Tsé-toung servit de base au « Programme général » du Conseil consultatif politique de la République populaire chinoise.

La République populaire chinoise, dirigée par le parti communiste, enregistra en un court délai d’immenses succès.

La Chine nouvelle, sous la direction du parti communiste, avec à sa tête Mao Tsé-toung, est devenue un puissant bastion de la paix et de la démocratie, et s’est engagée avec assurance dans la voie de l’édification des fondements du socialisme.