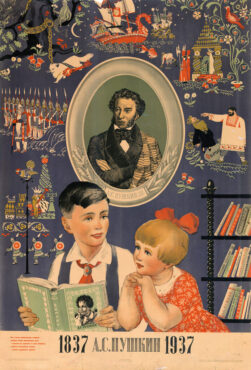

Affiche soviétique de 1937 commémorant les 150 ans de la naissance Alexandre Pouchkine

LOGIQUE. Science des formes et des lois de la pensée. En logique, comme dans toute la philosophie, la lutte entre les courants matérialiste et idéaliste s’est toujours pour suivie et se poursuit encore. La logique idéaliste détache les formes et les lois de la pensée du monde objectif qui existe indépendamment de la conscience humaine.

D’après cette fausse conception, l’homme, s’appuyant sur on ne sait quelles propriétés innées, établit arbitrairement les règles et les lois de la pensée sans se soucier si elles sont conformes à la réalité objective.

Aussi la logique idéaliste ne réunit-elle pas l’homme et la nature mais les sépare et les oppose l’un à l’autre. La logique matérialiste, marxiste, considère les formes et les lois de la pensée comme un reflet de la réalité objective.

La connaissance humaine a pour objet de refléter fidèlement la nature, de pénétrer ses lois, sans quoi aucune activité pratique consciente ne serait possible. Loin de dresser une barrière entre l’homme et la nature, la logique matérialiste, la seule vraiment scientifique, les réunit, aide l’homme à connaître les lois objectives, à les utiliser dans son intérêt.

Dans ses « Cahiers philosophiques » (V.), Lénine donne une profonde définition matérialiste de la logique : « La logique est la science qui étudie non les formes extérieures de la pensée, mais les lois du développement de « toutes les choses matérielles, naturelles et spirituelles », c’est-à-dire les lois qui régissent le devenir de tout le contenu concret et la connaissance de l’univers : elle représente le bilan, la somme, la conclusion de l’histoire de la connaissance du monde » (éd. russe, p. 66).

Les lois de la logique sont les reflets du monde objectif dans la conscience subjective de l’homme.

La lutte entre le matérialisme et l’idéalisme imprègne toute l’histoire du développement de la logique. Dans la Grèce antique, cette science était déjà une méthode particulière de polémiquer en opposant des opinions contraires. Les philosophes matérialistes grecs considéraient la nature comme un processus en développement : aussi leur logique avait-elle un caractère dialectique.

C’est dans la philosophie d’Héraclite (V.) que les germes de la logique dialectique apparurent avec le plus d’éclat.

Le mérite d’avoir formulé les principes de la logique revient à Aristote, créateur de la logique formelle (V.) C’est lui qui le premier a étudié systématiquement la pensée et ses lois, a classé les jugements, mis sur pied la théorie des raisonnements, etc.

En dépit de sa tendance idéaliste, la logique d’Aristote ne détache pas de l’être les formes de la pensée. « Chez Aristote, écrit Lénine, on voit partout la logique objective se confondre avec la logique subjective, mais de façon que la logique objective ressort partout (« Cahiers philosophiques », éd. russe, p. 304).

Dans la logique aristotélicienne d’importants éléments dialectiques s’allient à la démarche métaphysique. Aristote s’élève contre la théorie de la contradiction des choses, enseignée par Héraclite. Sa logique fut largement utilisée par la philosophie médiévale, les scolastiques l’avaient transformée en moyen de démonstration des « vérités » théologiques.

Dans les temps modernes, la logique connut de nouveaux progrès grâce au développement des sciences expérimentales. A cet égard, il faut noter tout particulièrement le rôle de F. Bacon (V.).

Contrairement à Aristote, qui étudia principalement la logique déductive, Bacon est le créateur de la logique inductive, c’est- à-dire d’un système de règles et de procédés permettant de conclure au général à partir des faits particuliers. Par la suite, la logique prit un caractère de plus en plus formel. La rupture entre la logique et la nature, entre les formes de la pensée et son contenu objectif, atteint son point culminant dans la philosophie de Kant (V.).

Formaliste et métaphysique, sa logique est fondée sur l’opposition entre la réalité soi-disant alogique, c’est-à-dire dépourvue de toute logique objective, et la pensée logique propre à l’homme a priori, indépendamment de l’expérience et du monde extérieur. La théorie de Kant fut critiquée par Hegel (V.), créateur d’un système de logique dialectique, qui marqua un progrès important dans le développement des doctrines logiques. Mais la logique de Hegel est aussi idéaliste.

A la rupture kantienne entre la logique et la nature, Hegel substitue le principe de l’identité de l’être et de la pensée. D’après ce philosophe, la logique de la pensée, des idées, des concepts, serait la source et la base du développement du monde matériel. Dans sa lutte contre la logique métaphysique. Hegel a créé la logique dialectique, mais dans son ensemble sa logique idéaliste ne pouvait servir d’instrument de la connaissance.

Vers le milieu du XIXe siècle, la philosophie matérialiste russe d’avant-garde apporta une contribution importante au progrès de la logique. Bielinski (V.), Herzen (V.), Tchernychevski (V.) critiquèrent la logique idéaliste de Hegel et la remanièrent dans l’esprit du matérialisme philosophique. Cependant seul le marxisme a placé la logique sur un terrain scientifique solide.

La logique dialectique, puissant instrument de la connaissance humaine, est profondément étudiée dans les travaux des classiques du marxisme-léninisme. Ces derniers ont commencé par préciser la place et la portée de la logique formelle, traditionnelle, et les rapports entre cette logique élémentaire et la logique dialectique.

Loin de nier la nécessité de la logique formelle, débarrassée des déformations idéalistes et scolastiques, le marxisme en souligne le rôle dans l’établissement des règles élémentaires de la pensée scientifique. Mais la logique formelle n’est que le degré inférieur de la logique, comparable, comme le dit Engels, aux mathématiques élémentaires. La logique formelle envisage les phénomènes et les objets en dehors de leurs corrélations et de leurs interdépendances, comme s’ils étaient immobiles et immuables.

Elle ne tient pas compte du développement, des changements, des contradictions internes des choses, etc. Les lois de la pensée qu’elle formule reflètent les objets indépendamment des processus qui se déroulent en leur sein. Cette manière d’aborder la nature était historiquement nécessaire. « Il fallait, dit Engels, d’abord étudier les choses avant de pouvoir étudier les processus. Il fallait d’abord savoir ce qu’était telle ou telle chose avant de pouvoir observer les modifications qui s’opèrent en elle » (« Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande », M. 1946, p. 49).

La logique formelle n’est pas moins indispensable quand il s’agit du développement mental de l’individu. Par exemple un enfant est incapable de concevoir les objets comme des processus sans les avoir préalablement connus comme stables et invariables. De plus, dans sa vie quotidienne, l’homme a affaire à des choses et des rapports simples pour la connaissance desquels les règles élémentaires de la logique formelle sont parfaitement suffisantes.

Mais ce qui suffit pour comprendre des choses et des rapports simples est insuffisant pour la connaissance scientifique de phénomènes et de rapports complexes En ce sens, la logique formelle a ses limites, au-delà desquelles elle devient inopérante.

La logique formelle, indique Lénine, « recourt à des définitions formelles, elle s’occupe de ce qui est le plus habituel, ou de ce qui saute aux yeux et elle ne va pas plus loin… La logique dialectique exige que nous fassions davantage. Pour connaître réellement un objet il faut étudier tous ses aspects, toutes les liaisons et les chaînons intermédiaires.

Nous n’arriverons jamais à le faire d’une manière complète, mais cette exigence d’universalité nous mettra à l’abri des erreurs et du dogmatisme. Premier point. Deuxièmement, la logique dialectique exige que l’objet soit envisagé dans son devenir, sous l’angle de son « automouvement » (comme le dit parfois Hegel) de son changement » (Œuvres, t. 32, éd. russe, p. 72).

C’est pourquoi la logique dialectique est comparable aux mathématiques supérieures. Seule la logique dialectique met entre les mains du savant un instrument fidèle, donc puissant, de connaissance du monde objectif dans toute sa complexité, dans son développement et dans son changement, en tenant compte du passage d’une forme à l’autre, etc.

Le marxisme a mis un terme à cette rupture caractéristique de la philosophie bourgeoise entre la théorie de l’être et la théorie de la connaissance, des lois de la pensée. Lénine souligne que la dialectique, la logique et la théorie de la connaissance, représentent une seule et même chose, car la logique ne peut créer des lois de la pensée qui ne concorderaient pas avec les lois de l’être lui-même.

La dialectique matérialiste, qui met à jour les lois les plus générales du développement de la nature et de la société, est en même temps la logique supérieure de la pensée. Les lois de la dialectique sont aussi les lois de la pensée, la dialectique subjective exprime la dialectique objective. C’est pourquoi la logique dialectique a pour principe essentiel que les concepts et catégories ne sont pas des créations de l’homme, mais des reflets des lois objectives du développement de la nature et de la société.

Loin d’être immobiles et figés, les concepts et les catégories de la logique dialectique sont souples, mouvants, sont des reflets adéquats des processus qui se déroulent dans le monde objectif. La logique dialectique exige que les concepts et les catégories soient liés entre eux, soient en action réciproque comme les phénomènes objectifs qu’ils reflètent.

Lénine souligne que la dialectique des concepts, c’est la connexion et l’interdépendance de tous les concepts sans exception et les transitions mutuelles entre eux.

Le caractère distinctif capital de la logique dialectique marxiste, par rapport à toutes les théories logiques idéalistes et métaphysiques, c’est l’intégration de la pratique dans la logique. Les concepts et les catégories logiques ne peuvent surgir que sur le terrain de l’activité pratique qui les engendre et seule la pratique établit leur validité.

Lénine indique que « l’activité pratique de l’homme devait amener la conscience humaine à répéter des milliards de fois les différentes figures logiques pour que ces dernières puissent devenir des axiomes » (« Cahiers philosophiques », éd. russe, p. 164).

La logique dialectique est irréfutable, car elle exprime la logique objective du développement de la vie elle-même. La philosophie bourgeoise actuelle se dresse contre la logique scientifique, s’ingénie à défigurer cette logique objective de la vie parce qu’elle aboutit nécessairement au remplacement révolutionnaire du capitalisme par le socialisme.

Ce qui caractérise les tendances et les écoles de la philosophie bourgeoise réactionnaire, c’est la défense de l’alogisme, de l’irrationalisme, de l’intuitionnisme, la substitution du chaos des impressions et des passions subjectives à la pensée logique, le culte de la spontanéité etc.

La philosophie marxiste dénonce ces pourfendeurs de la logique scientifique frais émoulus en tant qu’ennemis de la connaissance humaine. (V. également Dialectique ; Méthode dialectique marxiste.)

LOGIQUE ET HISTORIQUE. V. Historique et logique.

LOGIQUE FORMELLE. Science des lois et des formes de la pensée dont l’origine remonte à Aristote (V.). La logique formelle enseigne à penser correctement en observant les règles d’identité, de non-contradiction, de détermination, de démonstration, d’esprit de suite.

Si la pensée est contradictoire, incohérente, inconséquente, aucune connaissance scientifique, aucun raisonnement bien fondé, aucune solution valable n’est possible. « Il ne doit y avoir aucune « contradiction logique », à la condition, bien entendu, que la pensée logique soit juste, ni dans l’analyse économique ni dans l’analyse politique » (Lénine : Œuvres, t. 23, éd. russe, p. 29).

La logique formelle formule quatre lois fondamentales de la pensée :

1° La pensée doit respecter le principe d’identité. La loi de l’identité enseigne à identifier et à distinguer correctement les choses, à ne pas substituer une notion à une autre. Dans n’importe quel raisonnement, discussion, débat, toute notion doit être employée dans une seule et même signification.

2° La pensée ne doit pas être contradictoire. La loi logique de non-contradiction défend de se contredire au cours des raisonnements, de l’analyse des problèmes. Il faut distinguer les contradictions inadmissibles d’un faux raisonnement et celles de la vie réelle qui sont dialectiques. Par exemple, si une proposition est reconnue vraie, il est interdit d’affirmer en même temps qu’elle ne l’est pas.

3° S’il s’agit d’une question posée et comprise convenablement, il est inadmissible d’y répondre d’une façon indéterminée, ni par oui ni par non. C’est ce qu’on appelle la loi du tiers exclu. Après les précisions nécessaires, on est toujours tenu de répondre d’une façon déterminée. De deux jugements contradictoires, l’un est nécessairement juste et l’autre faux, et il n’y en a pas de troisième ; autrement dit, A est B ou non-B.

4° Toute pensée n’est juste que si elle est bien fondée, si elle découle d’une autre pensée juste qui, dans ce cas, lui sert de prémisse (loi de la raison suffisante). C’est pourquoi la pensée doit être conséquente. Il y a A parce qu’il y a B, enseigne la loi de raison suffisante.

Ainsi, dans son entretien avec la première délégation ouvrière américaine, Staline a répondu à la question de la suppression possible du monopole du commerce extérieur dans les termes suivants : « La délégation n’a, visiblement, pas d’objections à opposer au fait que le prolétariat de l’U.R.S.S. ait dépossédé la bourgeoisie et les grands propriétaires fonciers de leurs usines et fabriques, de leurs chemins de fer et de leurs terres, de leurs banques et de leurs mines.

Mais la délégation, ce me semble, manifeste quelque étonnement de ce que le prolétariat ne s’en soit pas tenu là, et soit allé plus loin, en retirant à la bourgeoisie les droits politiques. A mon sens, ce n’est pas tout à fait logique ou, plus exactement, c’est tout à fait illogique… Je pense que la logique oblige.

Celui qui songe à la possibilité de restituer à la bourgeoisie ses droits politiques doit, pour être logique aller plus loin et poser aussi la question de la restitution à la bourgeoisie des fabriques et des usines, des chemins de fer et des banques » (« Entretien avec la première délégation ouvrière américaine », M. 1952. p 23).

Cet exemple montre clairement ce que signifie l’esprit de suite, la démarche logique. Les quatre lois logiques de la pensée indiquent que la logique formelle pose comme obligatoires les lois les plus générales et les plus élémentaires de la pensée, les règles les plus générales de cohérence et d’esprit de suite.

La logique formelle étudie également les différentes formes du processus de la pensée. Concept (V.), jugement (V.) et raisonnement (V.) — telles sont ces formes qui constituent les trois parties essentielles de la logique formelle. Dans la première, la logique formelle examine les espèces de concepts, leurs relations, les procédés logiques de leur formation, le rapport entre leur extension et leur compréhension, les procédés et les règles de détermination et de distinction des concepts.

Dans la deuxième partie, la logique formelle étudie la teneur, les modes du jugement, etc. Dans la troisième, la plus étendue, elle analyse le raisonnement, classe les espèces et les procédés de raisonnements, expose la théorie, les règles et les figures du syllogisme, montre l’importance et le rôle de la déduction et de l’induction dans le processus de la connaissance, etc.

Enfin, la logique formelle explique le rôle, les procédés et les principes de la démonstration dans la pensée logique. La logique formelle est comme la grammaire de la pensée logique. De même que la grammaire établit les règles de modification des mots, les règles de leur combinaison dans la proposition et confère ainsi à la langue un caractère cohérent, de même la logique permet d’ordonner les idées et de conférer à la pensée un caractère cohérent.

Ce qu’il y a de commun entre la grammaire et la logique, c’est que l’une et l’autre font abstraction du particulier et du concret, définissent les règles et les lois générales qui, comme l’enseigne la grammaire, permettent de combiner judicieusement les mois dans les proportions, de modifier correctement les mots et qui, comme l’enseigne la logique, permettent de penser correctement, d’enchaîner convenablement les concepts dans le jugement, les jugements dans le raisonnement, etc.

Les lois et les règles de la logique formelle, sans lesquelles aucune connaissance n’est possible, sont universelles, communes à toute l’humanité. Les lois logiques sont des lois objectives qui reflètent les phénomènes du monde objectif. De même que la langue, elles sont au service de tous les hommes sans distinction rie classe. Pas plus que les règles grammaticales, elles n’ont et ne peuvent avoir de caractère de classe S’il en était autrement, les hommes appartenant à différentes classes, ne pourraient se comprendre.

Les lois et les règles de la logique formelle sont celles du processus naturel de la pensée. Cependant, certaines théories faussent l’interprétation de ces lois. Ainsi, pour les idéalistes, la logique formelle est une science purement abstraite, détachée de la réalité objective. Aussi Lénine, parlant de la nécessité d’étudier la logique formelle, demande d’introduire dans cette logique traditionnelle des « corrections », c’est-à-dire de la débarrasser de toutes sortes d’altérations et des déformations idéalistes.

Mais la logique formelle ne représente que les «mathématiques élémentaires » de la pensée : elle étudie les liaisons et les rapports les plus simples entre les choses. L’unique instrument de la recherche scientifique, c’est la méthode dialectique marxiste (V.), qui met en lumière les lois les plus générales du développement de la nature, de la société et de la pensée humaine (Sur les rapports entre la dialectique et la logique formelle V. Logique.)