L’humanité est à la fois très perturbée et fascinée par la mort. Celle-ci fait irruption de manière plus ou moins inattendue, et en même temps elle semble un processus clairement irréversible. Pour l’humanité primitive, la vie est attirée par la mort.

Il n’y a, pour l’humanité primitive, pas d’opposition frontale entre la vie et la mort, mais un passage naturel. La vie n’est que temporaire par rapport à l’éternité de la mort.

En même temps, lorsque se met en place au sein de l’être humain un cerveau développé, un esprit très étendu, il y a le fétiche de celui-ci. La vie doit donc continuer après la mort, malgré la mort, dans la mort.

C’est un paradoxe humain : contrairement à l’animal, l’être humain sorti de l’animalité sait ce qu’est la mort. Mais le savoir implique de le nier. C’est une situation intenable, et c’est tout l’intérêt de se tourner vers les livres des morts égyptien et tibétain.

Ceux-ci se fondent en effet sur « l’entre-deux » : ce moment entre la vie et la mort, ce sas où l’âme fait face à un « choix », une « alternative ». Pour dire les choses simplement, on parle ici d’un sas entre la vie et la « vraie » mort.

Cela fait que le défunt n’est plus vivant, mais pas encore réellement mort, et que la mort elle-même est autre chose que la mort : elle est la vie dans l’au-delà.

On a vite fait de se perdre dans cet emboîtement de situations de vie et de mort, et l’humanité s’y est perdue effectivement, inventant de nombreuses religions, avec d’innombrables nuances puisque toutes les religions ont connu des courants les plus divers.

Heureusement, on peut y voir clair en saisissant comment l’humanité était trop primitive pour synthétiser, non pas tant la mort elle-même, que le processus y conduisant.

L’humanité, lorsqu’elle sort de la vie purement animale, est bouleversée par la découverte des émotions positives et négatives qui la submergent. Ne saisissant pas d’où pouvaient provenir de telles choses, elle a attribué ce qui est bien à des forces divines bienveillantes et ce qui est à mal à des forces obscures et maléfiques.

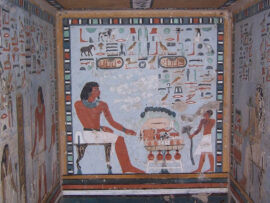

Pièce de la tombe du grand prêtre égyptien Sarenpout II, qui a vécu vers 1870 avant notre ère

L’être humain, sorti de l’animalité mais sans avoir encore bien synthétisé son esprit, a eu l’intention d’être attiré par des forces extérieures. La mort était conçue comme l’attirance suprême.

Voilà pourquoi la mort n’a jamais été considérée comme une fin, mais comme le moment de l’affrontement suprême entre les forces divines bienveillantes et les forces obscures et maléfiques.

Cependant, l’esprit a continué son approfondissement, la synthèse a continué avec le développement du cerveau. Ce processus aboutit à ce qu’on appelle la religion.

Voici le processus. Initialement, l’animal humain développe une gamme d’émotions, de réflexions, de sensations… sans voir aucune idée de ce qui les active. Auparavant, il était dans l’immédiateté ; il cherchait à éviter ce qui était souffrances et peines, et se dirigeait vers ce qui était joie et bonheur.

Lorsqu’une chose se produisait, bonne ou mauvaise, il n’y avait pas de recul approfondi. La chose était vécue dans son entièreté, comme un épisode bon ou mauvais, agréable ou désagréable.

Voilà que maintenant, avec un esprit développé, ces choses ont un impact sur sa psyché, et il ne sait pas ce qu’est sa psyché. L’être humain découvre des choses en lui – il ne sait pas encore que ces choses sont lui-même et ne forment rien de séparé.

Le Bouddha Amitabha au pays pur de la félicité, Tibet, 18e siècle

C’est là un profond traumatisme, qui explique pourquoi pendant des milliers d’années l’humanité a maintenu, comme fétiche de cette période, la séparation radicale entre le corps et l’esprit, avec la conception d’une âme venant « d’ailleurs ».

La religion naît dans ce contexte, avec l’expansion du cerveau qui permet un recul toujours plus grand sur ce qui se passe. Naturellement, ce sont des êtres humains profondément psychologues, portant une attention intense à ce qui se déroule en eux, qui ont établi les religions.

Les religions sont, en fait, des conceptions servant à calmer les esprits, à les maîtriser, à les discipliner, afin de ne pas être débordé par ce qui s’y passe. La religion a été un support essentiel de l’humanité sortant de l’animalité.

C’est qu’il y avait de quoi devenir fou avec des impressions débarquant d’on ne sait où à l’intérieur des êtres humains, avec une visualisation du soleil, de la lune, des étoiles, des saisons, sans avoir aucune idée de ce qui se passe, de si cela va continuer.

L’être humain primitif émerge comme animal capable de réfléchir, mais la naissance de la réflexion l’a profondément abîmé, ce fut une naissance atrocement douloureuse et incomprise.

La vie, c’est la période de cette naissance, de cette souffrance. Elle se termine à la mort, qui est l’accès à l’entre-deux, au moment-clef où on dépasse cette souffrance pour rejoindre, enfin, l’au-delà où cette souffrance n’existe plus.