[Article publié dans Crise numéro 17]

Dans les précédents numéros de Crise, il y a eu de nombreuses réflexions à propos de l’imbrication de la crise économique et de la crise culturelle, ou du constat de la fin de la civilisation. Il est bon ici de rappeler une chose régulièrement martelée dans cette revue : la crise générale n’est pas qu’économique, mais précisément générale en ce qu’elle touche à tous les aspects de la vie.

Or au cœur de tout mode de production, donc de la vie elle-même, il y a la question du travail en tant que modalité acquise par l’être humain pour reproduire son existence.

Ce qu’on constate, c’est que dans toute crise générale d’un mode de production, il y a la question du travail lui-même. Cette réflexion présente s’inscrit dans le prolongement de plusieurs articles publiés antérieurement dans Crise.

Ce sont les articles « La crise générale du capitalisme et le sursaut de Civilisation » du premier numéro, « la crise et les deux restructurations du capitalisme » du numéro 6, « la pénurie, expression de l’anarchie de la production dans le cadre de la crise générale » du numéro 13, enfin et principalement « la crise générale, c’est la mise à jour des forces productives » du numéro 11.

Dans ce dernier article, il a été remarqué que :

« La mise en forme, ou la réalisation concrète du potentiel productif se déroule dans le cadre d’une situation concrète : c’est la lutte des classes au cœur des rapports de production, avec l’appropriation privée de la richesse technologique commune, et la domination du travail manuel par le travail intellectuel au service de cette même appropriation privée. »

Cela signifie que la mise à jour des forces productives doit d’abord être une mobilisation de la force de travail. Mais il n’a échappé à personne que la mobilisation de la force de travail est actuellement grippée, tout du moins l’est-elle dans de nombreux secteurs pourtant clefs, tel que la santé, la logistique, l’hôtellerie-restauration…

Dans un billet « le grand ras-le-bol des salariés », publié dans le mensuel L’Usine Nouvelle de décembre 2021, il est remarqué comment le capitalisme se heurte à un blocage :

« Les États-Unis ont donné un nom au phénomène : le « big quit » ou la « great résignation ». Les démissions sont à un niveau record (2,9 % des travailleurs fin août). Et les taux s’envolent dans l’hôtellerie-restauration. Plus de 20 millions d’Américains ont quitté leur poste depuis le printemps 2021 et le taux d’emploi est de 58, 8 %, contre 61, 1 % en février 2020. Face à des conditions de travail jugées insoutenables, des travailleurs mal payés ou sursollicités jettent l’éponge.

Ceux qui ont goûté au télétravail ou que la pandémie a poussés à l’introspection ne sont plus prêts à sacrifier leur vie personnelle pour des jobs loin de leurs aspirations. A la Paris school of economics, en octobre, l’économiste Philippe Askenazy voyait dans ces démissions et la multiplication de grèves aux États-Unis le signe « d’un moment de révolte des salariés et une sorte d’output de la crise sanitaire ».

Au mois d’octobre 2021, les États-Unis ont été secoués par une vague de grèves inédites, touchant des monopoles clefs de l’ogre impérialiste, tel le fabricant de tracteur de John Deere. L’entreprise n’avait pas connu de grèves depuis 1986 et le conflit qui a mobilisé 10 000 travailleurs a duré plus d’un mois.

Et ce mouvement baptisé « Striketober » (Grève d’octobre en mêlant les mots « strike » et « october ») a touché de nombreux autres secteurs. On a recensé par exemple 1 400 travailleurs en grève contre cet autre monopole de l’agroalimentaire, Kellogg’s, 2 000 salariés d’un hôpital de Buffalo, des employés d’une dizaine de McDonald’s, dans des dépôts Amazon, une grève d’un mois de 1 000 travailleurs de l’industriel agroalimentaire Nabisco appartenant au monopole Mondelez. Dans cette dernière entreprise, la dernière grève remontait à 1969.

En France, une vague de grèves a également touché le secteur tertiaire commercial, avec des grèves à Leroy Merlin, Decathlon, la Boulangère, etc., un secteur qui a été central lors des confinements. En arrière-plan à ces grèves, il y avait la question de la restructuration. Surmenés lors de la crise sanitaire, les travailleurs font face à des réorganisations et des renégociations de contrats de travail qu’ils n’acceptent pas alors que les profits se sont envolés pour ces entreprises.

On retrouve ici le même phénomène de grippage de la machine capitaliste que dans l’immédiat après-guerre de 14-18. La rationalisation de type « tayloriste-fordiste » se heurtait à des grèves, et plus généralement à une rétivité généralisée, telle que des microconflits d’ateliers, une hausse de l’absentéisme, etc.

Par rétivité, il faut comprendre que les travailleurs sont rétifs à exercer le travail demandé, ils s’obstinent dans une certaine négation des ordres, ils pratiquent un refus d’obéissance ayant de multiples traits, de multiples caractères.

Par exemple en juin 1919, 1 500 ouvriers des usines métallurgiques de Puteaux entrent en grève contre un chantage visant à ce que l’application de la journée de huit heures se fasse en contrepartie de la semaine de 48h avec augmentation des cadences.

Même chose pour 10 000 mineurs lorrains qui se mettent en grève en mars 1919. Comme l’écrit en 1950 le communiste libertaire Georges Navel (qui par la suite écrira pour l’Humanité et y travaillera comme correcteur d’imprimerie) :

« Depuis 1919, les grèves étaient fréquentes, non que la condition fût pire que dans d’autres temps, mais parce que les hommes, après les souffrances de la guerre, acceptaient plus volontiers la lutte pour leur bien-être. »

Cela touche alors évidemment de manière principale les secteurs capitalistes « profiteurs » de la crise : hier Renault, ayant bâti sa fortune sur les commandes militaires et son fameux « char d’assaut » ; aujourd’hui, ce sont notamment les entreprises agroalimentaires que ne se sont jamais arrêtées même pendant la « première » vague.

Lors de la première crise générale, le cœur de l’insubordination de la force de travail est certes économique, mais aussi et surtout social-culturelle dans le sens où la vie quotidienne a été profondément perturbée, avec dans le même temps la relance capitaliste par la restructuration. L’industrie de guerre s’est élargie plus que jamais, les hommes sont partis au front et en reviennent « au mieux » traumatisés, les femmes sont entrées massivement dans le travail industriel, etc. Les conditions culturelles de reproduction de la force de travail ont changé.

Dans les années 1960-1970, c’est le même phénomène qui s’est produit en tant que prolongement des conditions sociales de la première crise générale dans un contexte d’élévation rapide du niveau des forces productives. Là aussi, il a fallu reconditionner (ou re-uploader) une force de travail aux besoins du capital, une force de travail devenue rétive aux ordres. Cela a donné lieu à la « seconde » restructuration dite « toyotiste » évoquée dans l’article « La crise et les deux restructurations du capitalisme » du numéro 6 de Crise.

Lorsqu’on regarde désormais la seconde crise générale, on s’aperçoit d’un phénomène similaire du fait des confinements liés à la crise sanitaire.

Il y a là aussi un aspect économique capital, la rupture des chaînes d’approvisionnement, mais aussi et surtout un bouleversement mental quant à l’arrêt de la vie quotidienne. Les gens ne veulent plus travailler comme avant, alors que le capitalisme veut relancer la machine rapidement, de surcroît en restructurant : le blocage est évident.

Entre la première et la seconde crise générale, le niveau de forces productives a connu une hausse majeure dans les années 1960-2000 et le patrimoine révolutionnaire issue de la première crise générale a subi un tel lessivage que la contestation s’en trouve limitée. Les possibilités mêmes de « parades » grâce aux aides sociales, aux secteurs parasitaires comme l’« auto-entreprenariat », au niveau de consommation, etc., sont si vastes qu’elles limitent la rétivité sociale-culturelle au seul espace économique.

La rétivité se borne ainsi à une sorte de refus de certains emplois, sans pour autant déboucher sur une généralisation de la contestation sociale sur le terrain politique.

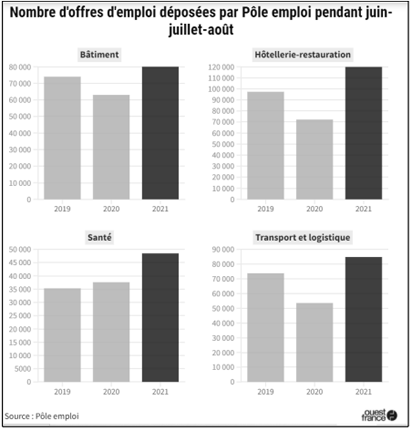

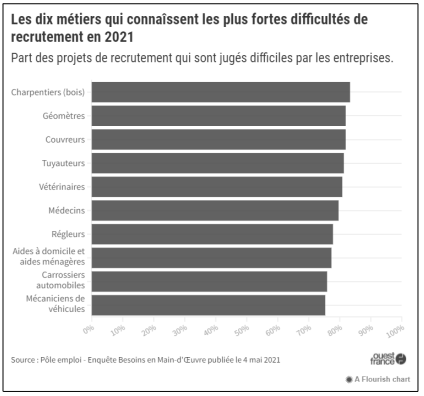

Nous faisons référence ici à la question de la pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs comme la santé, l’hôtellerie-restauration, le bâtiment, la logistique et le transport routier, le secteur tertiaire de la « tech », etc. Le secteur de l’hôtellerie-restauration a perdu 27 000 emplois, le transport routier a besoin d’entre 40 et 50 000 personnes… Une entreprise sur deux aurait des problèmes de recrutement et Pôle Emploi a déclaré que 926 000 offres d’emploi avaient été enregistrées entre juin et août 2021, soit 10 % par rapport à la même période de 2019. En moyenne le délai pour pourvoir un poste est d’environ un mois.

Eric Chevée, président de la Confédération des PME, déclarait en octobre 2021 :

« Aujourd’hui il y a un problème. Le problème est que, face à ces 800 000-900 000 offres d’emploi et aux plus de 3 millions de chômeurs, on n’arrive pas à matcher les deux (…). La pandémie dure assez longtemps. Le télétravail massif, rester chez soi longuement… Cette réalité a amené certains nombres de nos concitoyens à s’interroger sur leur rapport au travail. Donc il y a une évolution dans la mentalité. »

La cause principale de cette pénurie n’est pas le salaire, mais les conditions de travail, preuve s’il en fallait d’un bouleversement mental de la force de travail. Le blocage enraye même la reprise économique.

Pour comprendre la substance de ce grippage, il faut évidemment revenir sur le concept de force de travail qui n’est pas un simple synonyme de « travailleur », mais un concept scientifique central à la base du marxisme, du matérialisme dialectique dans le champ de l’Histoire. Nous sommes dans le mode de production capitaliste qui se fonde précisément sur cette réalité du travail, alors que les modes de production esclavagistes et féodaux se fondaient pour le coup sur l’exploitation du travail en tant que tel.

Il est connu qu’au début de ses études d’économie politique, Karl Marx parlait de la vente du travail. Ainsi, dans la petite conférence donnée en 1849 à des ouvriers allemands et ramassée dans la brochure « travail salarié et capital », Marx parle de vente du travail.

Mais dans l’édition allemande publiée en 1891, Engels a rédigé une introduction dans laquelle il explique une modification par rapport à l’édition de 1849 :

« Mes modifications tournent toutes autour d’un seul point. D’après l’original, c’est son travail que l’ouvrier vend au capitaliste pour le salaire ; d’après le texte actuel, il vend sa force de travail.

Il faut que je m’explique sur ce changement (…). Ce que les économistes avaient considéré comme les frais de production du « travail » étaient les frais de production non du travail, mais de l’ouvrier vivant lui-même.

Et ce que l’ouvrier vendait au capitaliste n’était pas son travail.

Il pourrait donc, tout au plus, vendre son travail futur, c’est-à-dire prendre l’engagement d’accomplir un travail déterminé à un moment déterminé.

Mais alors il ne vend pas du travail (qu’il faudrait d’abord effectuer), mais il met à la disposition du capitaliste pour un temps déterminé (dans le salaire journalier) ou aux fins d’un rendement déterminé (dans le salaire aux pièces) sa force de travail contre un paiement déterminé ; il loue ou vend sa force de travail. »

La différence, en apparence sommaire, est en fait essentielle car c’est par celle-ci que Marx a pu saisir la base scientifique à la formation des profits dans le capitalisme. C’est aussi au cœur de cette conception qu’on trouve en Karl Marx l’un des éléments essentiels du matérialisme dialectique.

Car qui détient cette marchandise spécifique qui se vend sur le marché du travail et dont le prix oscille comme n’importe quelle autre marchandise ? Des êtres humains. Ce sont à la fois des êtres bornés historiquement, car appartenant à une classe sociale constituée par la dissolution progressive du féodalisme dans l’Europe du XVIe siècle, et à la fois des êtres universels qui appartiennent au genre humain, et donc à la Nature elle-même.

Si l’on oublie cette contradiction interne au prolétariat, on ne peut pas saisir la dimension scientifique du concept de force de travail, et donc l’antagonisme principal entre la bourgeoisie et le prolétariat.

Car s’il y a des êtres humains déterminés socialement comme porteur d’une force de travail, ils entrent ensuite dans une production sociale où leur travail est soumis à des modalités d’organisation et des objectifs extérieurs à la société, mus par des intérêts privés aux objectifs également privés.

Karl Marx a parfaitement expliqué cela avec la contradiction entre le travail vivant et le travail mort qui se situe à l’intérieur de la production. Si la dialectique Humain travailleur/Force de travail se situe sur le marché, en l’occurrence celui de l’emploi, la dialectique travail vivant/travail mort en est son prolongement dans la production. En 1867, Marx parle de manière plus précise en utilisant le concept de « force de travail vivante » :

« La domination du capitaliste sur l’ouvrier est, en conséquence, domination de la chose sur l’homme, du travail mort sur le travail vivant, du produit sur le producteur, car les marchandises, qui deviennent des moyens de domination (en fait uniquement sur l’ouvrier) ne sont elles-mêmes que les résultats du procès de production, ses produits. »

Comme le travail est porté par un être humain, cela fait qu’il est vivant, et donc qu’il a les caractéristiques du monde vivant, soit une souplesse et une complexité propre à toute la nature. Il ne peut être un mécanisme formel.

Et c’est bien ce qui pose un problème au capitalisme depuis qu’il est constitué comme un mode de production dès le XVIe siècle. À cette époque, le souci majeur pour les capitalistes est d’intégrer les paysans prolétarisés dans les manufactures, problématique qui finalement s’étend jusqu’au XIXe siècle. La rétivité de la force de travail était ici liée aux anciennes formes du travail communautaire d’une paysannerie imbriquée dans la vie naturelle.

Pour le capitalisme naissant, fondé sur l’extorsion d’une plus-value absolue, il s’agit de mobiliser les travailleurs selon un horaire visible de manière objective sur une horloge, quand le paysan se fiait aux rythmes du soleil.

La difficulté fut si grande que l’Angleterre créa à la fin du XVIe siècle des « workhouse », sorte de bagnes à l’organisation ultra-brutal pour faire travailler les « prolétaires en haillon ».

Des résidus de rétivité issu de la décomposition féodal étaient encore visibles au XIXe siècle en Europe, notamment avec la tradition du « Saint-Lundi », qui progressivement s’effaça pour disparaître totalement au XXe siècle. Le lundi, parfois appelé « bleu » dans certains pays, devenait un jour chômé par un absentéisme marqué pouvant se prolonger. Puis, la maturation du capitalisme qui se fonde alors principalement sur l’extorsion d’une plus-value relative, soit l’intégration du travail vivant au mécanisme automatisé du capital, transforme la dimension de l’emploi de la force de travail et la mobilisation du travail vivant.

Comme on le sait, le grand moyen historique pour résoudre cette problématique fut le fordisme : lier le salaire aux gains de productivité pour permettre aux travailleurs d’accéder à la société de consommation. C’était la contrepartie d’une intégrationsoumission raffinée et achevée du travail vivant à un travail mort devenu rationalisé. Mais les choses étant ce qu’elles sont, il était évident que les contradictions ne pouvaient être abolies mais simplement « déplacées ».

Ce « déplacement », c’est la question de l’élargissement des forces productives dans la période 1945-1975, puis 1990-2000, produisant la domination du 24/24 du capitalisme. C’est ce qui fait que la rétivité de la force de travail dans la seconde crise générale est certes à regarder au niveau immédiat du lieu de travail, mais pas seulement : il faut bien regarder les contours culturels de l’insubordination à l’échelle sociale-totale.

Pourquoi la domination sur le lieu de travail n’est pas le seul aspect mais bien la domination sociale-totale ? Car nous sommes passés du prolétariat des années 1870-1950, à la figure du prolétaire métropolitain issu des années 1970.

Une chose est frappante quand on est un prolétaire métropolitain, c’est le temps approprié par le travail au sens large du terme. Si l’on ajoute le temps de se préparer, un temps déterminé par le rythme du travail salarié, le temps pour se rendre au travail, et enfin le travail en tant que tel, un ouvrier voit son temps approprié entre 40 et 45 heures par semaines par le capital, ou plutôt le capitalisme dans le cadre du 24/24.

Dans une société de consommation, dans le turbo-capitalisme, c’est énorme et la contradiction saute aux yeux. Il y a une course après un mode de vie, une fuite en avant car finalement le monde avance toujours plus vite, et avec un travailleur qui est toujours plus dépossédé de ce monde.

La pandémie a offert une pause salutaire, permettant à toute une frange de la force de travail de respirer, de se poser, de cesser de courir après ce monde. Et la reprise se fit selon la nouvelle subjectivité prolétarienne forgée pendant cette période.

Il est clair que cette contradiction entre la subjectivité de la force de travail, entre le travail vivant et le travail mort, n’est qu’une autre forme prise par la contradiction entre les forces productives et les rapports de production.

Cette rétivité est le reflet d’une cassure dans la marche du capitalisme : il faut re-mobiliser la force de travail dans un contexte de relance agressive du capitalisme. C’est le reflet du blocage dans l’accumulation du capital, car produit de la rupture des chaînes d’approvisionnement.

La force de travail répondant aux mêmes critères marchands que n’importe quelle marchandise, il est naturel que cette rétivité soit un marqueur de la crise générale, tout étant lié.

À ce titre, la rétivité du prolétaire métropolitain a comme conséquence un renforcement du processus d’émigration-immigration dans le cadre de l’impérialisme… Les emplois les plus difficiles devant être occupés une force de travail moins « exigeante » du fait du développement social inégal.

Ce fut déjà le cas avec la première vague de travailleurs immigrés polonais et italiens dans les années 1920-1930 dans les mines, puis de la vague d’immigration maghrébine dans l’automobile dans les années 1960-1970.

Au regard de la seconde crise générale, il suffit de voir comment le Brexit a mis à nu cette réalité en Angleterre, avec la question de la pénurie des chauffeurs-livreurs qui étaient majoritairement des travailleurs détachés des pays de l’Est de l’Europe. Tout comme le sont les travailleurs des abattoirs aux postes de tuerie dans l’agroalimentaire français et belge.

Ainsi, plus la crise générale s’étend dans le temps, plus il apparaît que l’aspect culturelcivilisationnel va être une clef, si ce n’est la clef centrale pour mobiliser les prolétaires métropolitains, ces porteurs d’une force de travail modelée par un haut niveau de forces productives, mais devant être mis à jour selon les besoins du capital.

De ce point de vue, les résidus pseudos-révolutionnaires sont littéralement hors-jeu de la course historique, car ne comprenant, et donc n’assumant pas les modalités de l’affrontement révolutionnaire produit par la vague des années 1960-1970. Contrairement aux thèses syndicalistes « révolutionnaires », le « travailleur » n’est pas extérieur au capital, mais un produit de l’accumulation du capital. La force de travail est façonnée de bout en bout par le capital :

« A y regarder de plus près, on s’aperçoit que le capital règle, selon les exigences de son exploitation, la production des forces de travail et des masses humaines exploitées.

Le capital ne produit donc pas seulement le capital, mais encore une masse croissante d’ouvriers, substance grâce à laquelle seule il peut opérer comme capital additionnel. » (Karl Marx, Grundrisse)

La contradiction n’est donc pas mécanique-formelle entre d’un côté le capital, et de l’autre, de manière externe, « le travail », mais est bien dialectique.

Cela veut dire que le mécanisme de production par le capital d’une force de travail vivante se retrouve bloqué à un moment donné par le fait que la force de travail est portée par un être vivant, humain, dont les besoins sociaux, culturels, civilisationnels, entrent en antagonisme avec ceux du capital.

Comme la force de travail n’est qu’un élément des forces productives, sa rétivité humaine montre à quel point leur mise à jour par le capital subit un trouble : le moment donné dont on vient de parler, c’est donc la crise générale.

Le trouble d’actualisation des forces productives, le grippage dans la production d’une force de travail conditionnée aux besoins du capital est un élément qui exprime sur le plan antagoniste la pénurie de matériaux, ici de matériel humain.

De fait, il y a deux possibilités : ou bien la force de travail vivante devient classe ouvrière et produit un Ordre nouveau, socialiste, remobilisant le travail vivant dans un sens nouveau, compatible avec la société tout entière ; ou bien le capitalisme marche vers la Guerre impérialiste pour remobiliser par en haut la force de travail dans un projet d’envergure nationaliste.

La rétivité de la force de travail est donc un marqueur de la crise générale d’un capitalisme porté par un haut niveau de forces productives, qui le précipite en son cœur dans la Guerre impérialiste.