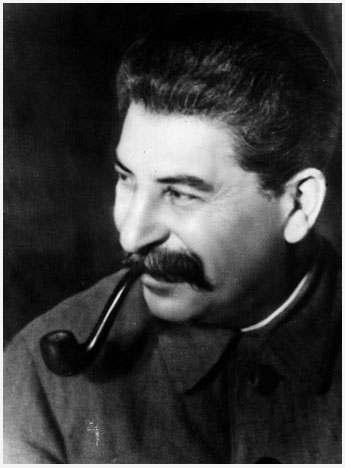

J. Staline

Entretien avec l’écrivain allemand Emil Ludwig

13 décembre 1931

Ludwig. — Je vous sais infiniment gré d’avoir jugé possible de me recevoir. Depuis plus de vingt ans, j’étudie la vie et l’activité des personnalités historiques éminentes. Je crois bien connaître les hommes ; par, contre, je n’entends rien aux conditions économiques et sociales.

Staline. — Vous êtes trop modeste.

Ludwig. — Non, il en est réellement ainsi. Et c’est pourquoi je vais vous poser des questions qui vous sembleront peut-être étranges. Aujourd’hui, j’ai vu ici au Kremlin, certaines reliques de Pierre le Grand, et la première question que je voudrais vous poser est celle-ci : admettez-vous que l’on établisse un parallèle entre vous et Pierre le Grand ? Vous considérez-vous comme le continuateur de l’œuvre de Pierre le Grand ?

Staline. — En aucune façon. Les parallèles historiques sont toujours hasardeux. Celui-ci est dénué de sens.

Ludwig. — Pierre le Grand a pourtant beaucoup fait pour le développement de son pays, pour transplanter en Russie la culture occidentale.

Staline. — Évidemment, Pierre le Grand a beaucoup fait pour élever la classe des grands propriétaires fonciers et développer la classe naissante des marchands. Pierre a beaucoup fait pour créer et renforcer l’État national des grands propriétaires fonciers et des marchands. Il faut dire aussi que l’élévation de la classe des grands propriétaires fonciers, l’aide accordée à la classe naissante des marchands et le renfoncement de l’État national de ces classes se sont effectués aux dépens de la paysannerie serve qui était saignée à blanc.

Quant à moi, je ne suis qu’un disciple de Lénine, et mon but est d’être un disciple digne de lui.

La tâche à laquelle je consacre ma vie, c’est d’élever une autre classe : la classe ouvrière. Cette tâche consiste à renforcer non un État « national « quelconque, mais un État socialiste, donc un État international, tout ce qui renforce cet État contribuant à renforcer l’ensemble de la classe ouvrière internationale. Si, dans cet effort pour élever la classe ouvrière et renforcer l’État socialiste de cette classe, chacun de mes actes ne visait à renforcer et à améliorer la situation de la classe ouvrière, j’estimerais que ma vie est sans objet.

Vous voyez que votre parallèle ne tient pas.

Quant à Lénine et à Pierre le Grand, ce dernier n’était qu’une goutte dans la mer, et Lénine tout un océan.

Ludwig. — Le marxisme nie le rôle éminent de la personnalité dans l’histoire. Ne voyez-vous pas une contradiction entre la conception matérialiste de l’histoire et le fait que vous reconnaissez tout de même le rôle éminent des personnalités historiques ?

Staline. — Non, il n’y a point là de contradiction. Le marxisme ne nie aucunement le rôle des personnalités éminentes, ni que les hommes font l’histoire. Chez Marx, dans sa Misère de la philosophie et ses autres ouvrages, vous pouvez lire que ce sont les hommes qui font l’histoire. Mais, bien entendu, les hommes ne font pas l’histoire à leur fantaisie, ni selon les idées qui leur passent par la tête. Chaque nouvelle génération se trouve en présence de conditions déterminées, qui existaient toutes prêtes au moment où cette génération est née. Et les grands hommes ne valent quelque chose que dans la mesure où ils savent comprendre correctement ces conditions et comment on doit s’y prendre pour les modifier. S’ils ne comprennent pas ces conditions et tentent de les modifier à leur fantaisie, ils deviennent des don Quichotte. Ainsi donc, c’est justement d’après Marx qu’on ne doit pas opposer les hommes aux conditions. Ce sont les hommes qui font l’histoire, mais ils ne la font que dans la mesure où ils comprennent correctement les conditions qu’ils ont trouvées toutes prêtes, dans la mesure où ils comprennent comment on doit s’y prendre pour modifier ces conditions. C’est du moins ainsi que nous, les bolcheviks russes, comprenons Marx. Et nous avons étudié Marx pendant des dizaines d’années.

Ludwig. — Il y a quelque trente ans, lorsque j’étudiais à l’Université, bon nombre de professeurs allemands qui se disaient partisans de la conception matérialiste de l’histoire nous ont enseigné que le marxisme nie le rôle des héros, le rôle des personnalités héroïques dans l’histoire.

Staline. — C’est qu’ils donnaient une interprétation vulgaire du marxisme. Le marxisme n’a jamais nié le rôle des héros. Au contraire, il reconnaît que ce rôle est considérable, mais avec les réserves dont je viens de parler.

Ludwig. — Autour de la table à laquelle nous sommes assis, il y a seize chaises. À l’étranger, on sait, d’une part, que l’U.R.S.S. est un pays où tout droit être décidé collectivement ; mais on sait, d’autre part, que toute décision y est prise individuellement. Qui décide en fait ?

Staline. — Non, une décision ne peut être prise individuellement. Les décisions individuelles sont toujours, ou presque toujours, des décisions unilatérales. Dans tout collège, dans toute collectivité, il est des personnes avec l’opinion desquelles il faut compter. Dans tout collège, dans toute collectivité, il est des personnes qui peuvent émettre des opinions erronées. Nous fondant sur l’expérience de trois révolutions, nous savons que sur 100 décisions individuelles non vérifiées et rectifiées collectivement, à peu près 90 sont unilatérales.

Notre organisme dirigeant, le Comité Central de notre Parti, qui dirige toutes nos organisations dans les Soviets et le Parti, compte environ 70 membres. Parmi ces 70 membres du Comité Central, il y a nos meilleurs chefs d’industrie, nos meilleurs coopérateurs, nos meilleurs organisateurs en matière de ravitaillement, nos meilleurs spécialistes de la science militaire, nos meilleurs propagandistes, nos meilleurs agitateurs, nos meilleurs connaisseurs des sovkhoz, nos meilleurs connaisseurs des kolkhoz, nos meilleurs connaisseurs de l’économie paysanne individuelle, nos meilleurs connaisseurs des nationalités de l’U.R.S.S. et de la politique nationale. En cet aréopage est concentrée la sagesse de notre Parti. Chacun y a la possibilité de corriger toute opinion ou proposition individuelle. Chacun a la possibilité d’apporter ici son expérience. S’il n’en était pas ainsi, si les décisions étaient prises individuellement, nous commettrions dans notre travail les fautes les plus graves. Mais étant donné que chacun a la possibilité de rectifier les erreurs des autres, et que nous tenons compte de ces rectifications, nos décisions sont plus ou moins justes.

Ludwig. — Vous avez derrière vous des dizaines d’années de travail clandestin. Il vous est arrivé de transporter illégalement des armes, de la littérature, etc. Ne pensez-vous pas que les ennemis du pouvoir des Soviets peuvent profiter de votre expérience et lutter contre le pouvoir des Soviets par les mêmes méthodes ?

Staline. — Cela, il va sans dire, est tout à fait possible.

Ludwig. — N’est-ce pas la raison pour laquelle votre pouvoir se montre aussi sévère et aussi implacable dans sa lutte contre ses ennemis ?

Staline. — Non, ce n’est pas là la raison principale. On peut citer des exemples tirés de l’histoire. Quand les bolchéviks arrivèrent au pouvoir, ils commencèrent par faire preuve de mansuétude envers leurs ennemis. Les menchéviks continuaient d’exister légalement et de publier leur journal. Les socialistes-révolutionnaires continuaient, eux aussi, d’exister légalement et avaient leur journal. Les cadets eux-mêmes continuaient d’éditer leur journal. Quand le général Krasnov organisa sa marche contre-révolutionnaire sur Léningrad et tomba entre nos mains, nous aurions pu, suivant les lois de la guerre, le retenir tout au moins prisonnier ; bien mieux, nous aurions dû le fusiller. Mais nous le relâchâmes sur sa « parole d’honneur ». Qu’arriva-t-il ? Il apparut bientôt que cette mansuétude ne faisait que miner la solidité du pouvoir des Soviets. Ce fut une faute de notre part que d’avoir montré, tant de mansuétude pour les ennemis de la classe ouvrière, Si nous avions persisté dans cette erreur, nous aurions commis un crime envers la classe ouvrière, nous aurions trahi ses intérêts. Et cela devint bientôt absolument clair. Très vite il apparut que plus nous faisions preuve de mansuétude envers nos ennemis, et plus ces ennemis nous opposaient de résistance. Bientôt les socialistes-révolutionnaires de droite — Gotz et les autres — ainsi que les menchéviks de droite organisèrent à Léningrad le soulèvement contre-révolutionnaire des junkers qui causa la mort de beaucoup de nos marins révolutionnaires. Ce même Krasnov, que nous avions relâché sur sa « parole d’honneur », organisa les cosaques blancs. Il se joignit à Mamontov et, pendant deux ans, lutta les armes à la main contre le pouvoir des Soviets. Il s’avéra bientôt que derrière ces généraux blancs se tenaient les agents des États capitalistes d’Occident : la France, l’Angleterre, l’Amérique et aussi le Japon. Nous vîmes quelle erreur nous commettions en faisant preuve de mansuétude. L’expérience nous apprit que le seul moyen devenir à bout de ces ennemis était d’adopter à leur égard la politique de répression la plus impitoyable.

Ludwig. — Il me semble qu’une grande partie de la population de l’U.R.S.S. éprouve à l’égard du pouvoir des Soviets un sentiment de crainte, de peur, et que c’est sur ce sentiment de crainte que repose, dans une certaine mesure, la stabilité du pouvoir soviétique. Je voudrais savoir ce que personnellement vous éprouvez à la pensée que pour consolider le pouvoir, il faut inspirer la crainte. Car enfin, dans vos relations avec vos camarades, avec vos amis, vous agissez par de tout autres méthodes, qui ne visent pas à inspirer la peur ; alors qu’on inspire la crainte à la population.

Staline. — Vous vous trompez. Du reste, votre erreur est celle de beaucoup de personnes. Croyez-vous vraiment qu’on puisse garder le pouvoir pendant 14 ans et s’assurer l’appui de masses de millions d’hommes par des méthodes d’intimidation et de terreur ? Non, cela est impossible. Mieux que tout autre, le gouvernement tsariste savait intimider. Il avait dans ce domaine une vaste expérience acquise de longue date. La bourgeoisie européenne, et notamment la bourgeoisie française, aidait en cela le tsarisme de toutes les manières et lui apprenait à terroriser la population. Malgré cette expérience, malgré l’aide de la bourgeoisie européenne, la politique d’intimidation conduisit à l’écroulement du tsarisme.

Ludwig. — Les Romanov se sont pourtant maintenus pendant 300 ans.

Staline. — Oui, mais que de soulèvements et de révoltes au cours de ces 300 ans : soulèvement de Stépan Razine, soulèvement d’Emélian Pougatchev, soulèvement des décembristes, révolution de 1905, révolution de février 1917, Révolution d’Octobre ! Sans compter que les conditions de la vie politique et culturelle du pays diffèrent aujourd’hui radicalement de ce qu’elles étaient autrefois, quand l’ignorance, l’inculture, la soumission et l’abrutissement politique des masses permettaient aux « gouvernants » d’alors de se maintenir au pouvoir pendant un temps plus ou moins long.

Quant au peuple, quant aux ouvriers et paysans de l’U.R.S.S., ils ne sont nullement aussi résignés, dociles et terrorisés que vous vous l’imaginez. En Europe, beaucoup se représentent les hommes de l’U.R.S.S. comme au bon vieux temps ; ils croient qu’en Russie vivent des gens 1e dociles, 2e paresseux. C’est là une conception surannée et totalement fausse. Elle date, en Europe, du temps où les propriétaires fonciers russes venaient à Paris dissiper le fruit de leurs rapines et vivre dans le désœuvrement. C’étaient en effet des hommes veules et des bons à rien. Et l’on en concluait à la « paresse russe ». Mais cela ne peut, d’aucune manière, s’appliquer aux ouvriers et aux paysans russes qui gagnaient et qui gagnent leur vie par leur travail. Il est assez étrange de considérer comme dociles et paresseux les paysans et les ouvriers russes qui, en un court espace de temps, ont fait trois révolutions, écrasé le tsarisme et la bourgeoisie et qui, aujourd’hui, édifient victorieusement le socialisme.

Vous venez de me demander si, chez nous, une seule personne décide de tout. Jamais, à aucun prix, nos ouvriers ne toléreraient à présent le pouvoir d’un seul homme. Chez nous, ceux-là mêmes qui jouissent du plus grand prestige sont réduits à rien, rentrent dans le néant, dès que les masses ouvrières cessent d’avoir confiance en eux, dès qu’ils perdent le contact avec les masses ouvrières. Plékhanov jouissait d’un prestige tout à fait exceptionnel. Eh bien, dès qu’il se mit à boiter, politiquement parlant, les ouvriers l’oublièrent ; ils se détournèrent de lui et l’oublièrent. Autre exemple : Trotski. Trotski jouissait aussi d’un grand prestige, pas aussi grand que Plékhanov, bien sûr, loin de là. Eh bien, dès qu’il s’écarta des ouvriers, il fut oublié.

Ludwig. — Complètement oublié ?

Staline. — On se souvient parfois de lui, mais avec colère.

Ludwig. — Tout le monde se souvient-il de lui avec colère ?

Staline. — En ce qui concerne nos ouvriers, ils se souviennent de Trotski avec colère, avec irritation, avec haine.

Il y a bien entendu une certaine partie, peu considérable, de la population qui, effectivement, a peur du pouvoir des Soviets et lutte contre lui. Je veux parler des restes des classes agonisantes, en voie de liquidation, et, avant tout d’une partie insignifiante de la paysannerie : les koulaks. Mais ici, il ne s’agit pas seulement d’une politique visant à intimider ces groupes, politique qui existe en effet. Chacun sait que dans ce domaine, nous, les bolcheviks, nous ne nous bornons pas à l’intimidation et que nous allons plus loin, jusqu’à la liquidation de cette couche bourgeoise.

Quant à la population laborieuse de l’U.R.S.S., aux ouvriers et aux paysans travailleurs qui constituent 96 % au moins de la population, ils sont pour le pouvoir des Soviets, et l’écrasante majorité d’entre eux soutient activement le régime soviétique. Et s’ils soutiennent le régime soviétique, c’est parce que ce régime sert les intérêts fondamentaux des ouvriers et des paysans.

C’est sur cette base, et non sur une prétendue politique d’intimidation, que repose la stabilité du pouvoir soviétique.

Ludwig. — Je vous suis très reconnaissant de cette réponse. Je vous prie de m’excuser si je vous pose une question qui pourra vous sembler étrange. Il y a dans votre biographie, certains éléments de « brigandage », pour ainsi dire. Vous êtes-vous intéressé à la personnalité, de Stépan Razine ? Que pensez-vous de ce « brigand au nom d’un idéal » ?

Staline. — Nous, les bolchéviks, nous nous sommes toujours intéressés à des personnalités historiques telles que Bolotnikov, Razine, Pougatchev, etc. Nous voyions dans les actes de ces hommes un reflet de l’indignation spontanée des classes opprimées, de la révolte spontanée de la paysannerie contre le joug féodal. Nous avons toujours étudié avec intérêt l’histoire de ces premières tentatives de soulèvements de la paysannerie. Mais, bien entendu, il ne saurait être question ici d’une analogie quelconque avec les bolchéviks. Des soulèvements paysans isolés, même s’ils ne revêtent pas un caractère de « brigandage », un caractère, anarchique comme celui de Stépan Razine, ne peuvent conduire à rien de sérieux. Des soulèvements paysans ne peuvent aboutir que s’ils se combinent avec des soulèvements ouvriers, et s’ils sont dirigés par les ouvriers. Seul un soulèvement combiné ayant à sa tête la classe ouvrière peut conduire au but.

De plus, quand nous parlons de Razine et de Pougatchev, nous ne devons jamais oublier qu’ils étaient pour un tsar : ils étaient contre les grands propriétaires fonciers, mais pour un « bon tsar ». Tel était en effet leur mot d’ordre. Comme vous le voyez, une analogie avec les bolcheviks n’est pas de mise.

Ludwig. — Permettez-moi de vous poser quelques questions concernant votre biographie. Lorsque je suis allé chez Masaryk, il m’a déclaré que dès l’âge de 6 ans, il avait conscience d’être un socialiste. Qu’est-ce qui a fait de vous un socialiste, et quand l’êtes-vous devenu ?

Staline. — Je ne puis affirmer avoir été attiré par le socialisme dès l’âge de 6 ans. Ni même à 10 ou à 12 ans. J’ai adhéré au mouvement révolutionnaire à l’âge de 15 ans quand je me suis lié avec des groupes clandestins de marxistes russes qui habitaient alors la Transcaucasie. Ces groupes ont exercé sur moi une grande influence et m’ont inoculé le goût de la littérature marxiste clandestine.

Ludwig. — Qu’est-ce qui vous a poussé dans l’opposition ? Peut-être étiez-vous maltraité par vos parents ?

Staline. — Non mes parents n’étaient pas des gens instruits, mais ils ne me traitaient pas mal du tout. Il en était autrement au séminaire orthodoxe où j’étudiais alors. Pour protester contre le régime de brimades et les méthodes jésuitiques en honneur au séminaire, j’étais prêt à devenir, et je suis en effet devenu un révolutionnaire, un partisan du marxisme, doctrine véritablement révolutionnaire.

Ludwig. — Mais ne reconnaissez-vous pas certaines qualités aux jésuites ?

Staline. — Oui, ils sont méthodiques, persévérants dans la réalisation de leurs mauvais desseins. Mais leur méthode consiste essentiellement à épier, à espionner, à s’insinuer dans les âmes, à brimer : que peut-on trouver de bien à cela ? Par exemple, l’espionnage au pensionnat : à 9 heures, la cloche sonne pour le thé, nous nous rendons au réfectoire, et quand nous revenons dans nos chambres, nous nous apercevons que, déjà, on a fouillé et mis sens dessus dessous nos effets dans les tiroirs… Que peut-on trouver de bien à cela ?

Ludwig. — Je remarque qu’on a en U.R.S.S. un respect particulier pour tout ce qui est américain, je dirais même un culte pour tout ce qui est américain, c’est-à-dire pour le pays du dollar, le pays capitaliste le plus conséquent. Ces sentiments existent également dans votre classe ouvrière ; et ils s’adressent non seulement aux tracteurs et aux automobiles, mais aussi aux Américains en général. Comment expliquez-vous cela ?

Staline. — Vous exagérez. Il n’existe chez nous aucun respect particulier pour tout ce qui est américain. Mais nous rendons hommage à l’esprit pratique des Américains en toute chose — dans l’industrie, la technique, la littérature, la vie. Nous n’oublions jamais que les États-Unis sont un pays capitaliste. Mais il y a, parmi les Américains, beaucoup d’hommes sains de corps et d’esprit, sains dans toute leur manière d’envisager le travail, d’envisager leur tâche. C’est à cet esprit pratique, à cette simplicité que va notre sympathie. Bien que l’Amérique soit un pays capitaliste hautement développé, les mœurs qui règnent dans son industrie, le comportement dans la production ont quelque chose de démocratique, ce qu’on ne saurait dire des vieux pays capitalistes d’Europe où l’esprit arrogant de l’aristocratie féodale est toujours vivant.

Ludwig. — Vous ne vous doutez même pas à quel point vous avez raison.

Staline. — Qui sait, je m’en doute peut-être. Bien qu’en Europe le féodalisme ait été détruit depuis longtemps déjà en tant que régime social, il en subsiste de fortes survivances dans la vie et dans les mœurs. Le milieu féodal fournit toujours des techniciens, des spécialistes, des savants, des écrivains qui apportent un esprit arrogant dans l’industrie, la technique, la science, la littérature. Les traditions féodales n’ont pas été entièrement détruites.

On ne saurait en dire autant de l’Amérique qui est un pays de « libres colonisateurs », sans noblesse terrienne, sans aristocrates. De là, les mœurs saines, relativement simples, des Américains dans la production. Nos ouvriers devenus dirigeants d’industrie qui ont été en Amérique ont tout de suite relevé ce trait. Ils ont raconté, non sans un sentiment d’agréable surprise, qu’en Amérique il était difficile, au cours du travail, de distinguer extérieurement un ingénieur d’un ouvrier. Et cela leur plaît, bien entendu. Il en va tout autrement en Europe.

Mais puisqu’il est question de nos sympathies pour une nation quelconque ou, plus exactement, pour la majorité d’une nation quelconque, c’est évidemment de sympathies pour les Allemands que l’on doit parler. On ne saurait comparer avec ces sympathies nos sentiments pour les Américains.

Ludwig. — Pourquoi précisément pour la nation allemande ?

Staline. — Ne serait-ce que parce qu’elle a donné au monde des hommes comme Marx et Engels. Il suffit de constater ce fait précisément comme un fait.

Ludwig. — On constate depuis quelque temps de sérieuses appréhensions chez certains hommes politiques allemands qui redoutent que la politique d’amitié traditionnelle entre l’U.R.S.S. et l’Allemagne ne soit reléguée à l’arrière-plan. Ces appréhensions sont dues aux conversations entre l’U.R.S.S. et la Pologne. Si, à la suite de ces conversations, l’U.R.S.S. reconnaissait les frontières actuelles de la Pologne, la désillusion serait dure pour tout le peuple allemand qui croit jusqu’à présent que l’U.R.S.S. lutte contre le système de Versailles 1 et n’a pas l’intention de le reconnaître.

Staline. — Je sais que l’on constate un certain mécontentement et une certaine inquiétude chez quelques hommes d’État allemands qui craignent que l’Union soviétique, dans ses conversations ou dans un traité avec la Pologne, ne fasse un pas indiquant qu’elle sanctionne ou garantit les possessions, et les frontières de la Pologne.

Selon moi, ces appréhensions sont sans fondement. Nous nous sommes toujours déclarés prêts à conclure un pacte de non-agression avec tout État, quel qu’il soit. Nous en avons déjà conclu avec un certain nombre d’États. Nous avons ouvertement déclaré que nous sommes prêts à signer également un pacte de ce genre avec la Pologne. Si nous nous déclarons prêts à signer un pacte de non-agression avec la Pologne, ce n’est pas là un vain mot ; c’est que nous voulons réellement signer un tel pacte. Nous sommes, si vous voulez, des politiques d’un genre à part. Il est des politiques qui, un jour, promettent ou déclarent une chose et qui, le lendemain, oublient ou nient ce qu’ils ont dit la veille, et cela sans même rougir. Nous ne pouvons agir ainsi. Ce qui se fait à l’extérieur finit toujours par être connu à l’intérieur du pays, connu de tous les ouvriers et de tous les paysans. Si nous disions une chose et en faisions une autre, nous perdrions notre autorité parmi les masses populaires. Quand les Polonais se sont déclarés prêts à entrer en conversation avec nous au sujet d’un pacte de non-agression, nous avons naturellement consenti et entamé les pourparlers.

Quelle est, du point de vue des Allemands, l’éventualité la plus dangereuse qui puisse se produire ? Un changement d’attitude dans les rapports avec les Allemands, l’aggravation de ces rapports ? Mais il n’y a pour cela aucune raison. Nous devons, tout comme les Polonais, déclarer dans le pacte que nous n’aurons pas recours à la violence, à l’agression pour changer les frontières de la Pologne et de l’U.R.S.S., ou pour porter atteinte à leur indépendance. Cette promesse, nous la faisons aux Polonais, de même que les Polonais nous la font. Sans une clause stipulant que nous n’avons pas l’intention de recourir à la guerre pour porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des frontières de nos États respectifs, sans une clause de ce genre, on ne saurait conclure de pacte. Sans elle, il ne peut être question d’un pacte. C’est là le maximum de ce que nous pouvons faire.

Est-ce là une reconnaissance du système de Versailles ? Non. Ou peut-être est-ce une garantie des frontières ? Non. Nous n’avons jamais été garants de la Pologne et jamais nous ne le deviendrons, tout comme la Pologne n’a jamais été et ne sera jamais garante de nos frontières. Nos relations amicales avec l’Allemagne restent ce qu’elles étaient jusqu’ici. Telle est ma ferme conviction.

Ainsi, les appréhensions dont vous parlez n’ont aucune raison d’être. Elles sont dues aux rumeurs répandues par certains Polonais et Français. Elles disparaîtront quand nous publierons le pacte, si la Pologne le signe. Chacun verra qu’il ne renferme rien qui soit dirigé contre l’Allemagne.

Ludwig. — Je vous suis très reconnaissant de cette déclaration. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Quand vous parlez de l’ « égalitarisme », c’est avec une nuance d’ironie à l’égard de l’égalisation générale. Mais l’égalisation générale n’est-elle pas l’idéal socialiste ?

Staline. — Un socialisme où tout le monde recevrait le même salaire, la même quantité de viande, la même quantité de pain, porterait les mêmes vêtements, recevrait les mêmes produits et en quantités égales, ce socialisme-là est inconnu du marxisme.

Le marxisme ne dit qu’une chose : tant que les classes n’auront pas définitivement disparu, et tant que le travail, de moyen d’existence, ne sera pas devenu la première des nécessités pour l’homme, un travail librement consenti au profit de la société, les hommes seront rémunérés suivant leur travail. « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail » : telle est la formule marxiste du socialisme, c’est-à-dire la formule du premier stade du communisme, du premier stade de la société communiste.

Ce n’est qu’à la phase supérieure du communisme que chacun, travaillant selon ses capacités, sera rémunéré de son travail suivant ses besoins. « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. »

Il est bien évident que sous le socialisme, des personnes différentes ont et auront des besoins différents. Le socialisme n’a jamais nié qu’il existât des différences dans les goûts, la quantité et la qualité des besoins. Lisez comme Marx critiquait Stirner 2 pour ses tendances à l’égalitarisme ; lisez la critique par Marx du programme de Gotha de 1875 ; lisez les œuvres qui suivirent de Marx, d’Engels et de Lénine, et vous verrez avec quelle vivacité ils attaquent l’égalitarisme. L’égalitarisme a sa source dans la mentalité du paysan individuel, dans la psychologie du partage égalitaire de tous les biens, dans la psychologie du « communisme » paysan primitif. L’égalitarisme n’a rien de commun avec le socialisme marxiste. Seuls des hommes qui ignorent le marxisme peuvent se figurer d’une façon aussi primitive que les bolcheviks russes veulent réunir tous les biens pour les partager ensuite également. C’est là une idée de gens qui n’ont rien de commun avec le marxisme. C’était là l’idée que se faisaient du communisme des hommes tels que les « communistes » primitifs du temps de Cromwell et de la Révolution française. Mais le marxisme et les bolcheviks russes n’ont rien de commun avec ces « communistes » égalitaires.

Ludwig. — Vous fumez une cigarette. Où est votre pipe légendaire, monsieur Staline ? Vous avez dit un jour que les paroles et les légendes passent, et que les actes restent. Mais, croyez-moi, des millions de gens à l’étranger qui ignorent certaines de vos paroles et certains de vos actes connaissent votre pipe légendaire.

Staline. — J’ai oublié ma pipe chez moi.

Ludwig. — Je vais vous poser une question qui peut-être vous étonnera beaucoup.

Staline. — Il y a longtemps que nous, les bolcheviks russes, avons désappris à nous étonner.

Ludwig. — Et nous aussi en Allemagne.

Staline. — Oui, vous cesserez bientôt de vous étonner en Allemagne.

Ludwig. — Ma question est la suivante. Vous avez maintes fois couru des risques et des dangers. Vous avez été persécuté. Vous avez participé à des combats. Plusieurs de vos amis les plus proches ont péri. Vous êtes resté vivant. Comment expliquez-vous cela ? Croyez-vous à la destinée ?

Staline. — Non, je n’y crois pas. Des bolchéviks, des marxistes ne croient pas à la « destinée ». La notion même de destinée, la notion de « Schicksal » est un préjugé, une absurdité, une survivance de la mythologie, comme celle des anciens Grecs selon lesquels la déesse du destin réglait les destinées des hommes.

Ludwig. — Le fait que vous ayez survécu serait donc un pur hasard ?

Staline. — Il est des causes intérieures et extérieures dont la conjonction a fait que j’ai survécu. Mais tout à fait indépendamment de cela, un autre aurait pu se trouver à ma place, car quelqu’un devait occuper cette place. La « destinée », c’est quelque chose d’illogique, quelque chose de mystique. Je ne suis pas mystique. Certes, si les dangers ont passé près de moi sans m’atteindre, il y a des raisons à cela. Mais il pouvait y avoir d’autres éventualités, d’autres causes qui auraient pu conduire à un résultat diamétralement opposé. Ce qu’on est convenu d’appeler la destinée n’y est pour rien.

Ludwig. — Lénine a vécu de longues années à l’étranger, en émigration. Vous n’avez eu l’occasion de séjourner à l’étranger que très peu de temps. Estimez-vous que ce soit une lacune pour vous ? Lesquels, selon vous, ont été le plus utiles à la révolution : ceux qui, se trouvant à l’étranger, en émigration, avaient pu étudier de près l’Europe, mais par contre avaient perdu le contact direct avec leur peuple, ou bien ceux des révolutionnaires qui avaient milité ici, et connaissaient l’état d’esprit de leur peuple, mais par contre connaissaient peu l’Europe ?

Staline. — En ce qui concerne Lénine, cette comparaison n’est pas de mise. Bien peu, parmi ceux qui restaient en Russie, étaient aussi intimement liés à la réalité russe, au mouvement ouvrier dans le pays, que le fut Lénine, encore qu’il soit resté longtemps à l’étranger. Lorsque j’allais le retrouver à l’étranger — en 1906, 1907, 1912, 1913 3 —, je voyais toujours chez lui des monceaux de lettres, que lui adressaient des militants de Russie, et toujours Lénine était mieux renseigné que ceux qui restaient en Russie. Son séjour à l’étranger lui a toujours été à charge.

Bien entendu, dans notre Parti et dans ses organismes de direction, les camarades qui sont restés en Russie, qui ne sont jamais allés à l’étranger sont bien plus nombreux que les anciens émigrés et, naturellement, ils ont pu faire davantage pour la révolution que ceux qui résidaient à l’étranger. Il reste peu d’anciens émigrés dans notre Parti. On n’en compte pas plus de 100, ou de 200 sur les deux millions d’adhérents au Parti. Sur les 70 membres du Comité central, il n’y en a guère plus de trois ou quatre qui ont vécu dans l’émigration.

Ceux qui ont séjourné en Europe ont eu certes plus de possibilités de connaître l’Europe, de l’étudier, s’ils voulaient s’adonner à cette étude. Et, à cet égard, ceux d’entre nous qui n’ont pas résidé longtemps à l’étranger y ont perdu. Mais le fait d’avoir séjourné à l’étranger n’a pas une importance décisive pour l’étude de l’économie européenne, de la technique, des cadres du mouvement ouvrier, de la littérature de tout genre — belles-lettres ou écrits scientifiques. Toutes autres conditions étant égales, il est sans doute plus facile d’étudier l’Europe en y séjournant. Mais l’inconvénient n’est pas très grand pour ceux qui n’ont pas vécu en Europe. Au contraire, je connais beaucoup de camarades qui ont passé vingt ans à l’étranger, quelque part à Charlottenbourg ou au Quartier Latin, y sont restés des années à consommer de la bière dans les cafés, et cependant n’ont pas appris à connaître l’Europe et ne l’ont pas comprise.

Ludwig. — Ne croyez-vous pas que parmi les Allemands, considérés comme nation, l’amour de l’ordre est plus développé que l’amour de la liberté ?

Staline. — Il fut en effet un temps où on avait, en Allemagne, un très grand respect des lois. En 1907, lorsqu’il m’est arrivé de passer deux ou trois mois à Berlin, nous, les bolchéviks russes, nous avons souvent blagué certains de nos camarades allemands de leur respect des lois. Il circulait, par exemple, cette anecdote : le comité de Berlin du Parti social-démocrate avait organisé à date et à heure fixes une manifestation à laquelle devaient participer tous les membres des organisations de la banlieue ; mais un groupe de 200 personnes d’une localité des environs de Berlin, bien qu’arrivé en ville à l’heure, ne put prendre part à la manifestation : il était resté pendant deux heures sur le quai de la gare sans pouvoir se décider à partir parce que le contrôleur était absent et qu’il n’y avait personne à qui remettre les tickets. On ajoutait en riant qu’un camarade russe avait dû indiquer aux Allemands le moyen très simple de se tirer de cette situation : quitter la gare sans avoir remis les tickets…

Mais observe-t-on quelque chose de semblable aujourd’hui en Allemagne ? Est-ce qu’aujourd’hui on respecte les lois en Allemagne ? Les nationaux-socialistes qui, semblerait-il, devraient être les premiers à veiller au respect de la légalité bourgeoise, ne violent-ils pas ces lois, ne détruisent-ils pas les clubs ouvriers et n’assassinent-ils pas impunément les ouvriers ?

Je ne dis rien des ouvriers qui, me semble-t-il, ont perdu depuis longtemps déjà tout respect pour la légalité bourgeoise.

Oui, les Allemands ont bien changé ces derniers temps.

Ludwig. — À quelles conditions l’unification définitive et complète de la classe ouvrière sous la direction d’un seul parti est-elle possible ? Pourquoi, comme le déclarent les communistes, cette unification de la classe ouvrière n’est-elle possible qu’après la révolution prolétarienne ?

Staline. — C’est après la révolution prolétarienne victorieuse que ce rassemblement de la classe ouvrière autour du Parti communiste peut être le plus facilement réalisé. Mais, dans l’essentiel, il sera sans aucun doute réalisé dès avant la révolution.

Ludwig. — L’ambition est-elle un stimulant ou un obstacle pour l’activité d’un grand personnage historique ?

Staline. — Le rôle de l’ambition varie avec les conditions. Suivant les conditions, l’ambition peut être un stimulant ou un obstacle pour l’activité d’un grand personnage historique. La plupart du temps, c’est un obstacle.

[La révolution d’Octobre n’est pas le prolongement de la Révolution française]

Ludwig. — La Révolution d’Octobre est-elle, dans un sens, la continuation et le couronnement de la grande Révolution française ?

Staline. — La Révolution d’Octobre n’est ni la continuation ni le couronnement de la grande Révolution française. La Révolution française avait pour but de liquider le féodalisme afin d’instaurer le capitalisme. Alors que le but de la Révolution d’Octobre est de liquider le capitalisme afin d’instaurer le socialisme.